低温のM型矮星を回る系外惑星を15個発見

【2018年3月2日 東京工業大学】

これまで見つかっている系外惑星の数は3700個以上にものぼるが、そのうち90%以上は太陽に似た星の周りで発見されている。一方、天の川銀河に最も多く存在する恒星は質量が太陽の約6割に満たない低質量で低温(有効温度が摂氏約3700度以下)のM型矮星(赤色矮星)であり、これらの星も系外惑星探査の対象として非常に重要だが、一般に暗い星のためにあまり探索が進んでいない。

東京工業大学の平野照幸さんたちの研究チームは、NASAの系外惑星探査衛星「ケプラー」の「K2ミッション」で取得されたデータを解析し、惑星が恒星の前を通過する「トランジット現象」の検出から、惑星を持つ可能性があるM型矮星を数十個同定した。

さらにこれらの天体について、米・ハワイのすばる望遠鏡、スペインの北欧光学望遠鏡、岡山天体物理観測所の口径188cm望遠鏡などを用いて追加観測し、10個のM型矮星を周回する計15個の惑星を確認した。これほど多くの系外惑星を一度に発見したのは国内では初めてだ。

M型矮星を巡るスーパーアースの想像図(提供:NASA/ESA and G. Bacon (STScI))

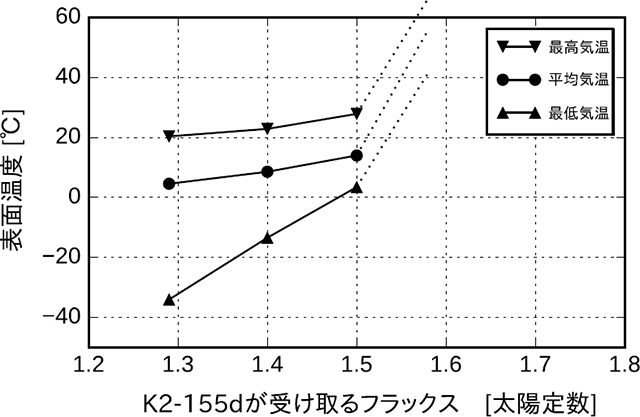

おうし座の方向約200光年に位置するM型矮星「K2-155」には3つのスーパーアース(巨大地球型惑星)が見つかった。とくに一番外側に位置する、地球の約1.6倍の半径を持つ惑星「K2-155 d」は、ハビタブルゾーン(水が液体の状態で存在しうる惑星の軌道範囲)付近に存在することが明らかになった。

K2-155 dが中心星から受け取る放射エネルギーの大きさと大気組成によっては、表面に液体の水が存在しうる温暖な気候を持つ可能性がある。中心星のK2-155は、トランジットする惑星を持つM型矮星の中でも可視光線で最も明るい恒星の一つであることから、惑星質量の精密測定や大気の探査等を行う上で、今後格好のターゲットとなるだろう。

K2-155 dが地球と同様の大気を持つと仮定した場合の気候モデル計算によるフラックス(単位時間単位面積あたりのエネルギー)。値が1.5太陽定数程度以下であるとすると、表面は温暖な気候となる(提供:東京工業大学リリースページより、以下同)

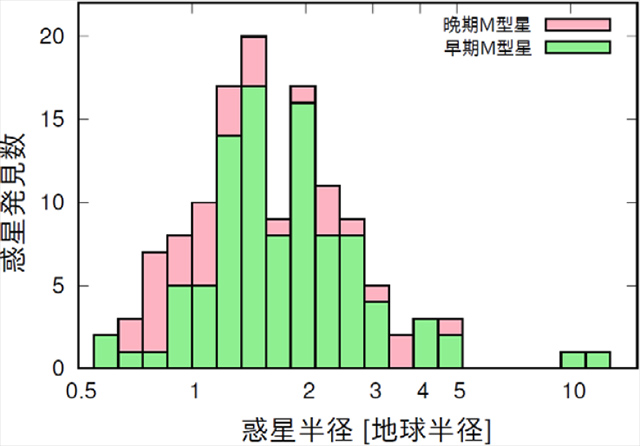

研究チームはさらに、新たに見つかった惑星を含む、M型矮星を周回する惑星の特徴を詳細に調べた。その結果、半径が地球の1.5~2.0倍の惑星が統計的に少ないこと、公転周期が2日以内のものには大きめ(半径が地球の2倍以上)の惑星がほとんどないこと、巨大惑星(半径が地球の3倍以上)は金属を多く含む恒星の周りにのみ存在することなど、太陽型の恒星の周りで見つかっている惑星と似た特徴を持つことを突き止めた。

このことは、有効温度が摂氏約5500度の太陽に比べてずっと低温の恒星を周回する惑星が、太陽型の恒星を周回する惑星と同様の物理過程を経て形成され進化してきたことを示唆する結果であり、惑星形成メカニズムを解明する上で極めて有益な情報となる。

M型矮星の周りでこれまでに見つかっている惑星の半径の度数分布。半径が地球の1.5~2.0倍のところにギャップが見られる。緑は早期M型矮星(有効温度が摂氏約3200~3700度の恒星)、赤は晩期M型矮星(摂氏約3200度以下の恒星)に対応する

低温の恒星を周回するトランジット惑星は、今回新たに加わった惑星を含めても100個あまりしか見つかっておらず、太陽型恒星を周回するトランジット惑星に比べると素性はまだ謎に包まれたままだ。研究チームでは今後も、K2ミッションや今年4月に打ち上げ予定のNASAの次世代系外惑星探査衛星「TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)」と連携し、ハビタブルゾーン内の地球型惑星を含め、多くのユニークな系外惑星の発見を目指していく。

〈参照〉

- 東京工業大学:太陽よりも低温な恒星をまわる太陽系外惑星を多数発見 - 約200光年先の系外惑星がハビタブルゾーン付近に存在

- The Astronomical Journal:論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

- 2022/12/22 低密度の系外惑星、「煮えたぎる海洋惑星」か

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/10/06 海を持つ惑星は赤色矮星の周りに意外と多く存在する可能性

- 2022/09/13 低温星のハビタブルゾーンで地球型惑星を発見

- 2022/09/13 惑星系に名前をつけよう!太陽系外惑星命名キャンペーン2022

- 2022/09/08 JWSTが系外惑星を初めて直接撮影

- 2022/09/01 系外惑星の大気から二酸化炭素を検出

- 2022/08/15 形成中の惑星を取り巻く円盤からガスを初検出

- 2022/08/12 トモエゴゼンが赤色矮星の短時間フレアを多数検出

- 2022/08/02 すばる望遠鏡による低温の恒星を巡る惑星探し、最初の発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)