光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

【2023年1月17日 アストロバイオロジーセンター】

地球外生命の探索では、生命の痕跡(バイオシグネチャー)として、生命活動によって系外惑星の反射光に現れる特徴を見つけ出すことが想定されている。たとえば、地球の植物が光合成をするときには可視光線を吸収し、近赤外線は使わずに反射するため、植生の反射光のスペクトルは約700nm(赤色~近赤外線)より長い波長域で反射率が急激に高く(明るく)なる。この特徴は「レッドエッジ」と呼ばれ、有望なバイオシグネチャーの一つである。もし系外惑星の光にレッドエッジが見つかったら、その惑星には植生がある強い証拠になるわけだ。

一方で、植物が吸収した光のエネルギーは光合成に使われるだけでなく、葉緑体の色素(クロロフィル)から弱い「蛍光」となって放射されたり、葉から熱として放出されたりもする。最近の地球観測衛星では、地上の植生について、レッドエッジだけでなく植物色素の蛍光も観測されていて、光合成活動の細かい特徴や植物のストレス状態を知るのに利用されている。

植物が蛍光を発する惑星のイメージ図。(右下)太陽から得られた光エネルギーは、一部が光合成の光化学反応に使われ、残りは光合成色素の蛍光や熱の形で放出される(提供:アストロバイオロジーセンター、以下同)

アストロバイオロジーセンターの小松勇さんたちの研究チームは、レッドエッジとは違う発展的なバイオシグネチャーとして、この蛍光(クロロフィル蛍光)が地球外生命探索に使えるかどうかを調べた。

小松さんたちは、太陽型の恒星と2つのM型矮星(さそり座のGJ 667 C、みずがめ座のTRAPPIST-1)を公転する地球型惑星を考え、これらの惑星の大気・地表の条件を変えて、植物の光合成色素「クロロフィルa, b」や、「紅色細菌」という細菌が持つ光合成色素「バクテリオクロロフィルb(BChl)」から出る蛍光がどのように惑星のスペクトルに現れるかをシミュレーションした。

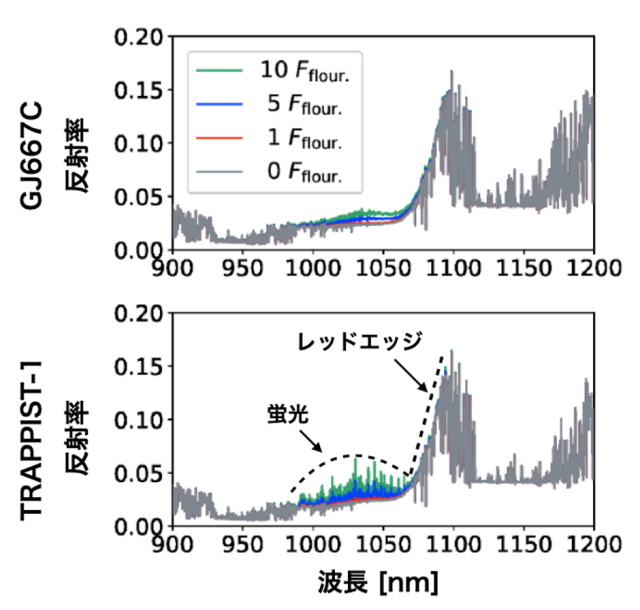

その結果、いくつかの条件ではクロロフィル蛍光がバイオシグネチャーとして十分使えることがわかった。たとえばBChlでは約1000nm付近の近赤外線に蛍光が現れるが、もし系外惑星の大気に雲やこの波長域の光を吸収する物質がなければ、レッドエッジとともにクロロフィル蛍光もバイオシグネチャーになりうるという。

とくに、TRAPPIST-1のような超低温の星が主星の場合には、恒星大気に含まれる酸化バナジウム(VO)や水素化鉄(FeH)、カリウムなどの物質が1000nm付近に強い吸収線をたくさん持っているため、もともと惑星に照射される光自体に1000nm付近の成分が少ない。そのため、クロロフィル蛍光が放出されると見かけの反射率がかなり高まることがわかった。

系外惑星が発見されているM型矮星「GJ 667 C」と「TRAPPIST-1」について、地球型惑星の反射スペクトルをシミュレーションした結果。表面の70%が海、30%が植生だと仮定している。1100nm付近にレッドエッジが現れるとともに、1000~1050nm付近には光合成細菌のバクテリオクロロフィル(BChl)による蛍光も現れる。色の付いたグラフは、クロロフィル蛍光の強さを地球の1・5・10倍と仮定した場合のスペクトルを示す。TRAPPIST-1を周回する惑星では、主星の光に酸化バナジウム(VO)や水素化鉄(FeH)の吸収帯があるため、相対的に蛍光の寄与が大きくなる

将来、TMTなどの超大型地上望遠鏡で系外惑星を観測する際に、こうした性質はクロロフィル蛍光をバイオシグネチャーとして検出するための有望な特徴になると考えられる。一方で、主星が太陽型の星の場合には、「HabEx」などの次世代の大型宇宙望遠鏡を使っても、クロロフィル蛍光を同定するためには非常に長期間の観測が必要になることも明らかになった。

〈参照〉

- アストロバイオロジーセンター:宇宙における光合成の蛍光を検出できるか?

- The Astrophysical Journal:Photosynthetic Fluorescence from Earth-Like Planets around Sun-Like and Cool Stars 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2022/12/22 低密度の系外惑星、「煮えたぎる海洋惑星」か

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/09/13 低温星のハビタブルゾーンで地球型惑星を発見

- 2022/09/13 惑星系に名前をつけよう!太陽系外惑星命名キャンペーン2022

- 2022/09/08 JWSTが系外惑星を初めて直接撮影

- 2022/09/01 系外惑星の大気から二酸化炭素を検出

- 2022/08/15 形成中の惑星を取り巻く円盤からガスを初検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)