火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

【2023年5月25日 東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部】

カナダ・モントリオール大学のMerrin S. Petersonさんたちの研究チームは、コップ座の方向約90光年の距離にある太陽より暗い赤色矮星「LP 791-18」の惑星系を、宇宙と地上から詳しく観測した。LP 791-18の周りにはこれまでに、NASAの系外惑星探査衛星「TESS」による観測で2つの惑星bとcが見つかっている。

今回、NASAの宇宙望遠鏡「スピッツァー」による127時間におよぶ連続観測から、新たな惑星dが発見された。その後、日本の多色同時撮像カメラMuSCAT、MuSCAT2を含めた多数の地上望遠鏡が連携して、惑星の性質を調べるための観測が実施された。

発見された惑星dの想像図、右側奥の青い点が大きく重い惑星c(提供:NASA's Goddard Space Flight Center/Chris Smith (KRBwyle))

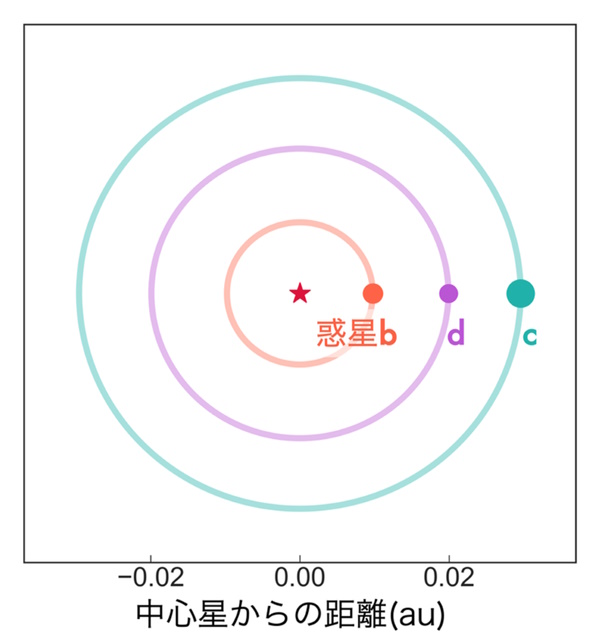

惑星dの半径は地球のおよそ1.03倍と、地球にとてもよく似ている。一方、恒星の周りを回る公転周期は約2.75日で、約0.94日の惑星bと約4.99日の惑星cの間に位置する。惑星たちは公転するたびに他の惑星と接近するタイミングが訪れるが、このときお互いの引力が動きに影響を及ぼし合う。地上からの観測では、惑星cが恒星の前を通過するトランジットの時刻が、惑星dの存在によってずれる様子が検出された。これにより、惑星dは半径だけでなく質量も地球と同程度であること、外側の惑星cは地球の9倍と重いことがわかった。

LP 791-18周囲の3つの惑星の軌道。惑星のシンボルの大きさと軌道の円の大きさは、観測された惑星の大きさと公転距離の比を反映している。1auは地球-太陽間の距離に相当し、約1.5億km(提供:東京大学リリース)

惑星dは質量の大きな惑星cに引っ張られることで、軌道がわずかに楕円形になっている。このため惑星dは中心の恒星に近づいたり遠ざかったりすることになり、恒星からの潮汐力が働く。つまり、惑星dの一部が他の部分より強く引っ張られ、摩擦により惑星内部が加熱されている可能性がある。木星の衛星イオでは、同じ仕組みで活発な火山活動が起こっているが、惑星dでも同様に火山が噴火しているかもしれない。

中心の恒星LP 791-18から惑星dまでの距離は近いが、LP 791-18の温度が太陽より低いため、惑星dの位置は水が蒸発せずに液体で存在しうるハビタブルゾーンの内側境界付近にある。ただし、潮汐力により常にLP 791-18に同じ面を向けているため、昼側は高温で水は蒸発してしまっている可能性が高い。一方、夜側は十分に冷えていると考えられる。火山活動が起こっているとすれば、惑星dには大気が供給されているはずで、その大気に含まれる水蒸気が夜側で凝集し、液体の水となっているかもしれない。

惑星cについては、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による惑星大気の観測が予定されているが、研究チームは、惑星dも今後重要な惑星大気観測のターゲットになり得ると考えている。惑星dの活発な火山活動は、本来であれば惑星の地殻内部に閉じ込められてしまう物質を大気中に送り込む役割を果たしているかもしれない。そういった物質の中には、生命にとって重要な炭素なども含まれている。そのため、今後惑星dの大気組成が検出できれば、惑星の地殻活動が惑星大気に及ぼす影響を深く調べることが可能になり、生命起源の研究につながる可能性がある。

〈参照〉

- 東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部:火山活動の可能性がある地球サイズの惑星を発見 ー 潮汐力により加熱された系外惑星 LP 791-18d

- Spitzer Space Telescope:NASA’s Spitzer, TESS Find Potentially Volcano-Covered Earth-Size World

- IAC:Astronomers find Earth-sized world potentially covered in volcanoes

- Nature:A temperate Earth-sized planet with tidal heating transiting an M6 star 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

- 2022/12/22 低密度の系外惑星、「煮えたぎる海洋惑星」か

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/10/06 海を持つ惑星は赤色矮星の周りに意外と多く存在する可能性

- 2022/09/13 低温星のハビタブルゾーンで地球型惑星を発見

- 2022/09/13 惑星系に名前をつけよう!太陽系外惑星命名キャンペーン2022

- 2022/09/08 JWSTが系外惑星を初めて直接撮影

- 2022/09/01 系外惑星の大気から二酸化炭素を検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)