彗星で起こる水の氷のサイクル

探査機「ロゼッタ」による観測から、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星で水の氷が循環する様子が明らかにされた。

【2015年9月28日 ESA】

彗星は氷と塵が混ざった天体だ。太陽に近づくと凍った核が温められて、水や一酸化炭素、二酸化炭素などがガスとなって噴出する。ガスと共に塵の粒子も放出され、そのガスと塵で彗星のコマ(ぼんやりした部分)や尾が形成される。

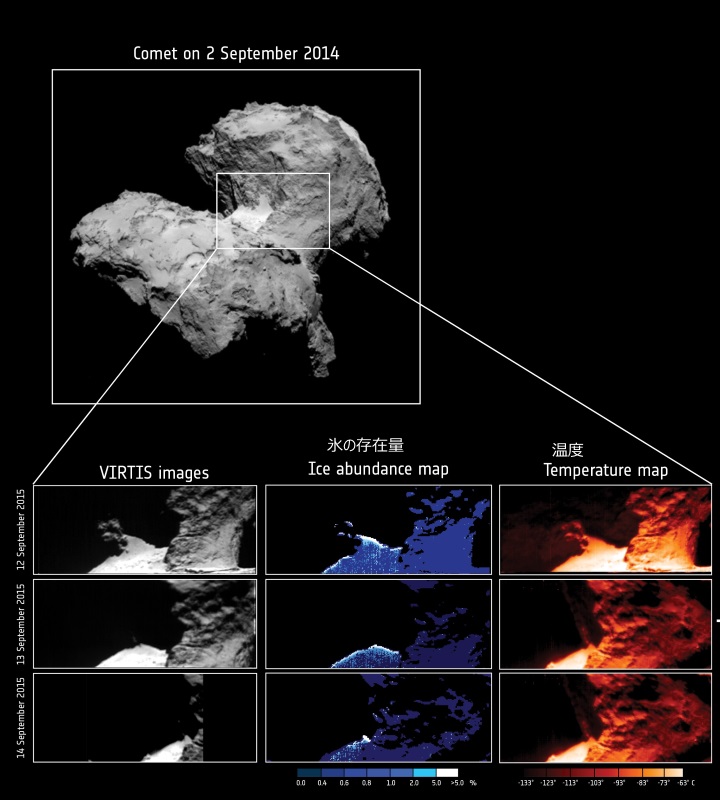

ヨーロッパ宇宙機関の探査機「ロゼッタ」は2014年8月にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到着し、1年以上かけて探査を行ってきた。そのなかで、アヒルのような形をした彗星の首に当たる最も活動の活発な領域中の1平方kmの範囲を昨年9月に観測したデータを解析したところ、彗星の自転周期と同期して水の氷が現れたり消えたりする部分が見つかった。

(上)彗星全体像、(下)左から、VIRTISによるアヒルの首領域の画像、同領域の氷の存在量(白いほど多い)、同領域の温度(白いほど温度が低い)。クリックで拡大(提供:ESA/Rosetta/VIRTIS/INAF-IAPS/OBS DE PARIS-LESIA/DLR; M.C. De Sanctis et al (2015); Comet: ESA/Rosetta/NavCam-CC BY-SA IGO 3.0、以下同)

チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の自転周期は12時間で、その間に光が様々な領域にあたる。「わたしたちが調べた領域では、特定の部分が日陰になる時にだけ水の氷の存在が示されました。逆に太陽光が当たっている時には、氷はなくなっていました。これは、自転に伴う水の氷の循環を示しているのです」(伊・INAF-IAPSのMaria Cristina De Sanctisさん)。

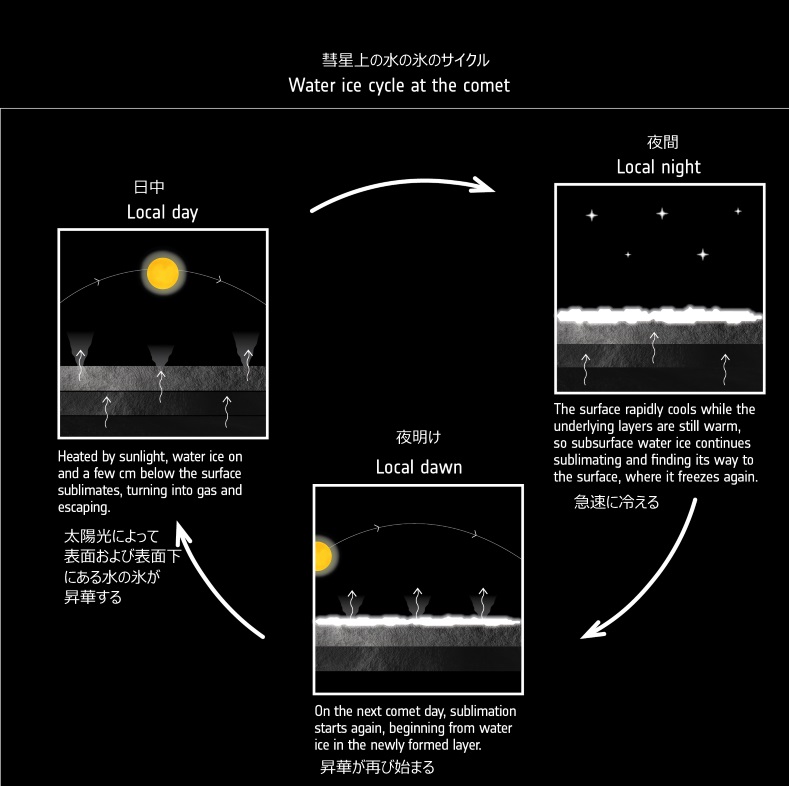

データは、彗星の表面と表面下数cmの領域にある水の氷が、太陽光に当たると昇華することを示唆している。そして、彗星の自転に伴って太陽光が当たっていた領域に影がさし、表面は再び急速に冷える。

しかし、さらに下の層では、それまで受けていた太陽の熱が残っている。そのため表面下に存在する水の氷は、昇華し続けて水蒸気となり、(彗星内部は多孔質であるため)あちこちにある穴を通って彗星の表面へと出てくる。そして、地下からやってきた水蒸気は、表面へ到達すると再び凍るのである。