空に浮かぶダイヤモンド、ベンヌとリュウグウの形の成因

【2021年9月8日 沖縄科学技術大学院大学】

2018年から2021年にかけて、NASAの探査機「オシリス・レックス」は小惑星ベンヌを、JAXAの探査機「はやぶさ2」は小惑星リュウグウを探査した。相次いで近くから撮影された2つの小惑星の姿は、どちらもダイヤモンド形(あるいは、そろばんの珠に似た形状)で非常に似通っていることが注目されている。しかし、小惑星がこのような形になるプロセスについては決定的な説明がない。

両小惑星は、重力によってゆるく集まっている小さな岩塊で構成されている「ラブルパイル(がれきの寄せ集め)」だ。これを粒の集合体としてとらえれば、砂や砂糖のような粒状体のふるまいを扱う粒状体物理学が適用できる。沖縄科学技術大学院大学(OIST)のTapan Sabuwalaさんたちの研究チームは粒状体物理学の単純な概念を小惑星に応用し、自転の効果を役割をモデルに加えて、なぜ2つの小惑星がダイヤモンド形をしているのかを調べた。

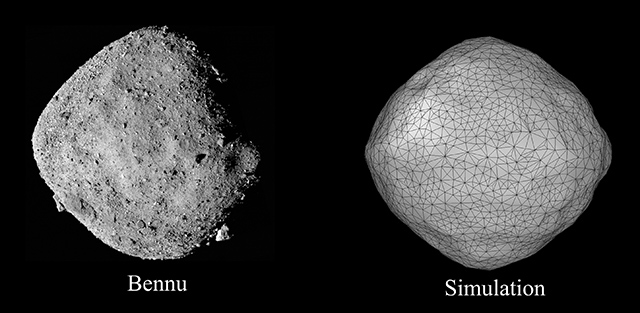

(左)小惑星「ベンヌ」、(右)シミュレーション(提供:沖縄科学技術大学院大学リリース)

平らな地面に砂を落とすと、円錐の形に積もっていく。しかし、小惑星に粒が蓄積していく過程を計算すると、自転を考慮に入れればダイヤモンドの形になるという。研究チームはシミュレーションで小惑星の形を再現することに成功し、モデルの正しさを裏付けた。

従来のモデルではベンヌやリュウグウは球体からダイヤモンド形に変化したと考えていたが、研究チームによれば両小惑星は形成の初期段階からダイヤモンドの形だったという。これは「はやぶさ2」などの観測に基づく分析と一致する結論だ。

「これまでのモデルでは、このようなダイヤモンド形になった理由は、自転による力の作用で物質が両極から赤道に向かって移動したためだと考えられていました。しかし、それらのモデルを使ったシミュレーションではダイヤモンド形にならず、平らだったり非対称になったりしたため、何かがおかしいと思っていました」(Sabuwalaさん)。

「粒状体の流れという単純な概念を用いて、ベンヌやリュウグウがどのようにして不思議な形になったのかを説明することができました。単純な概念で複雑な問題を解明することができたことが、私たちの研究の最も優れた点と言えます」(OIST Pinaki Chakrabortyさん)。

〈参照〉

- 沖縄科学技術大学院大学:空に浮かぶダイヤモンド

- Granular Matter:Bennu & Ryugu: Diamonds in the sky 論文

〈関連リンク〉

- 沖縄科学技術大学院大学 流体力学ユニット

- OSIRIS-REx:

- NASA Science - Solar System Exploration:Why Bennu? 10 Reasons

- 「はやぶさ2」:

関連記事

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/06/12 「オシリス・レックス」の試料を受け入れるJAXA施設が完成

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/15 2023年12月22日 ベスタがオリオン座で衝

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/12 小惑星レオーナによるベテルギウスの食、世界各地で観測

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/11/07 探査機「ルーシー」が最初の目標小惑星に接近、衛星を発見

- 2023/10/18 オシリス・レックスのカプセルを開封、試料から炭素・水の証拠

- 2023/10/16 金属小惑星を目指す探査機「サイキ」打ち上げ成功

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/25 探査機「オシリス・レックス」地球帰還、小惑星ベンヌの試料入りカプセルを届ける

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

- 2023/08/23 2023年8月30日 フローラがみずがめ座で衝

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)