冥王星の大気と広く分布した水の氷

冥王星の大気を赤外線の波長でとらえた画像と、地表に水の氷が広く存在していることを示す画像が公開された。

1枚目の画像は探査機「ニューホライズンズ」が冥王星をフライバイした2015年7月14日に、約18万kmの距離から赤外線の波長で撮影されたものだ。太陽の光は冥王星の背後の上方から差し込んでいる。

赤外線で観測した冥王星の大気。色は擬似カラー(提供:NASA/JHUAPL/SwRI、以下同)

冥王星を取り囲む青い(波長が短い赤外線に対応する)環は、冥王星の大気中に存在しているもやの粒子が太陽光を散乱している様子が見えているものだ。もやの正体は、メタンなどの分子に太陽光が当たって発生する、アセチレンやエチレンといった炭化水素の複雑な混合物からなる光化学スモッグと考えられている。炭化水素が集まって1μmサイズの小さな粒子となり、太陽光を散乱するのだ。

冥王星の縁に白っぽく見えているのは、冥王星の表面で反射した太陽光で、最も大きく見えているのは「クトゥルフ(Cthulhu)領域」(非公式名)と呼ばれている場所の一部からの光である。下半分の半球の観測データは今後地球に送信される。

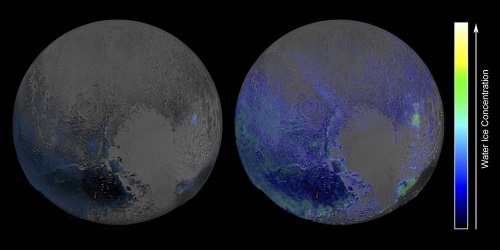

2枚目の画像は同じ日に約10万8000kmの距離から撮影されたもので、水の氷が豊富に存在していることを表す特徴的なスペクトルが見られる場所を示している。このデータから、冥王星にはこれまで考えられていた以上に水の氷があちこちに広がっていることが明らかになった。

水の氷の分布を示した擬似カラー画像。(左)これまでの画像、(右)より感度の高い観測データとモデルを合わせた画像

従来の氷の分布図(左)では、冥王星の氷床に含まれる水の氷が示されていた。この手法では水の氷の特徴的なスペクトルがメタンの氷で隠されてしまうため、水の氷が特に多い領域(メタンが少ない領域)しかわからないという欠点がある。一方、右側の画像は、可視光・赤外線撮像装置「Ralph」 と赤外線スペクトル分布測定計「LEISA」による観測データと様々な氷に関するモデルを合わせたものだ。モデル中に含まれている氷の分布しかわからないという制限はあるものの、より多くのデータを加えてモデルの向上を図り、さらに詳しい水の氷の分布を調べていく予定である。

冥王星の表面上のあちこちに露出した水の氷が広がっていることがわかったが、非常に高い感度のデータをもってしても、ハート型をしたスプートニク平原(非公式名、以下同)とローウェル領域(図の上のほう)には、水の氷がほとんどないように見える。おそらくこれらの領域は、メタンや窒素、一酸化炭素の分厚い氷に覆われていて、水の氷は隠されているのだろう。