板垣さんが超新星2014efを発見 自身100個目を達成!

山形県の板垣公一さんが2014年12月13日、くじら座の銀河に超新星2014efを発見した。板垣さんはすでに自身通算101個目となる超新星2015Aを発見しているが、改めて100個への道のりを詳しく紹介する。

【2015年1月26日 CBET 4059/レポート:比嘉義裕(ひが企画)/星ナビ編集部】

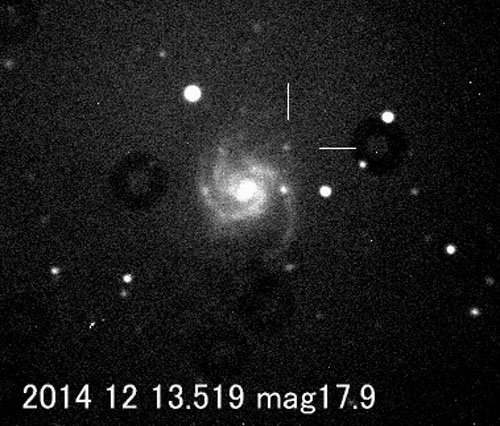

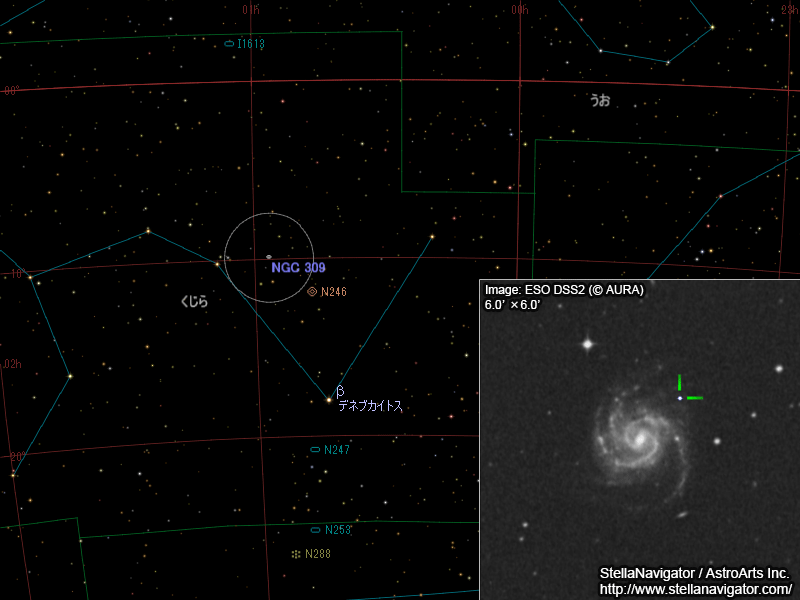

山形県の板垣公一さんが12月13.519日(世界時。日本時では21時半ごろ)、くじら座方向の銀河NGC 309に超新星2014efを17.9等で発見した。超新星の位置は以下のとおり。

赤経 00h56m39.65s 赤緯 -09°54′02.8″ (2000年分点)

超新星2014efの発見画像(銀河右上の十字の印)。ひじょうに淡いことがわかる(撮影:板垣公一さん)

くじら座の銀河NGC 309周辺の星図と、DSS画像に表示した超新星2014ef(「ステラナビゲータ」でシミュレーション作成。DSS画像の版権について)

米・アパッチポイント天文台での分光観測などから、12月16日の観測時点で極大数日後のIb型超新星とみられる。

板垣さんによる超新星発見は通算で100個となる。これ以外に昨年11月に発見したものもあり、これが従来99個目とされているが、こちらにはまだ符号が付いていない。今年1月9日には早くも自身通算101個目となる超新星2015Aを発見しているが、以下に改めて100個への道のりを紹介しよう。

板垣さん、探し続けて超新星100個

板垣さんは高校時代、池谷彗星(C/1963 A1)を発見した池谷薫さんに憧れて新天体発見を志した。それから50余年、100個の超新星、28個の系外新星(われわれの住む天の川銀河以外の銀河に出現した新星)、7個の新星(天の川銀河内の新星)、2個の彗星、などを発見してきた(2014年12月末現在)。その情熱は尽きず、冬季に晴天率の低い山形観測所のほかに栃木県に第二観測所を設置し、さらにインターネットによるリモート観測を始めた。100個目の超新星も栃木観測所で発見された。

「山形観測所」でパソコンとモニタに向かう板垣さん。ここから「栃木観測所」の望遠鏡を操作し新天体を探索するほか、撮影画像から候補天体を検出する。情報はただちに世界へ発信される(取材:比嘉義裕。以下同)

「最初は発見するだけで嬉しくて。ところがそれらのうち、プロの天文学者が利用してくれるものがいくつかでてきた。天文学者の役に立ち、新たな研究が進む。その役に立てることがとにかくやる気に繋がっているんですよ」と語る。超新星探しの方法は、「かたっぱしから銀河を撮影します。冬季なら12時間通しで2000コマ撮影でき、1コマに2〜3個の銀河が写ります」とのこと。

つまり最大で一晩に5000個の銀河をチェック。しかも板垣さんの方法は、以前に撮影した画像といま撮影した画像を、ブリンク(モニタ上で重ね合わせる手法)ではなく、2つのモニタに並べて見比べるやり方だ。いくら見つけるのが楽しいとはいえ、これを一晩に5000個とは! まさに鉄人である。

さて、100個目の超新星についてのエピソードを紹介しよう。発見時、超新星候補天体は17.9等とかなり暗いものだった。板垣さんは、広島大学東広島天文台の「かなた望遠鏡(口径1.5m)」にスペクトル観測(これにより超新星であることや、タイプが確定される)を依頼したが、暗すぎて分光できなかった。そこで、以前に山形観測所に来訪されたカリフォルニア工科大学のシュリ・クルカルニさんに観測の依頼をした。するとすぐに「了解!」の返事。

クルカルニさんは、まずパロマー天文台5.08mヘール望遠鏡を使うも、天候などの問題で観測できなかった。それでも板垣さんに、「他の方法でも観測してみるし、なんなら、Keck(ハワイ島マウナケア山頂の10m望遠鏡)を使うから。とにかく寝て待て!」と頼もしい返事をしてきた。そして最初のメールから14時間後に分光観測が成立し、晴れて板垣さんの発見天体が超新星と確認されたのだった。

雪深い山麓の山形観測所。この中に、口径60cmや50cmの反射望遠鏡が収まっている。積雪がこれだけあると、ドームを開けるのは難しい。右の野生動物の足跡は、ウサギだろうか

栃木観測所と、遠隔操作画面。スライディングルーフやドームの開閉、望遠鏡の操作、天体導入、撮影のすべてが山形観測所から可能だ

「星ナビ」3月号で詳しく紹介

月刊「星ナビ」3月号(2月5日発売)の「NewsWatch」コーナーで、板垣さん超新星発見100個目までの道のりをさらに詳しく紹介します。

超新星2014efの位置

新発見の超新星を天文シミュレーションソフトウェア「ステラナビゲータ」で表示して位置を確認できます。「ツール」メニューから「データ更新」した後、「SN 2014ef (NGC 309)」を検索・表示してください。

また、新しいデータや番組をオンラインで入手できる「コンテンツ・ライブラリ」(「コンテンツ」メニューより)では、星図に一覧表示できる「板垣さんが発見した超新星」「日本人が発見した超新星」も公開しています。あわせてお楽しみください。