小惑星の雪崩がコマの形を作る

【2022年11月30日 JAXA宇宙科学研究所】

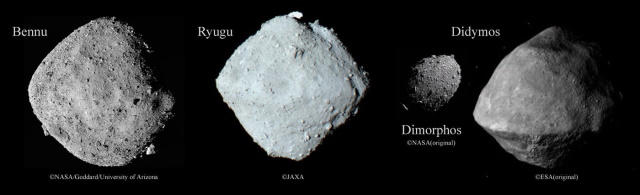

直径1km以下の小惑星には、小さな岩塊が重力で寄せ集まってできた「ラブルパイル(がれきの寄せ集め)」と呼ばれるタイプものが存在する。探査機「はやぶさ2」が訪れたリュウグウ、NASAの探査機「オシリス・レックス」が探査したベンヌ、さらにNASAの惑星防衛実験探査機「ダート」のターゲットとなったディモルフォスと二重小惑星系を成しているディディモスは、いずれもラブルパイル小惑星だ。

リュウグウ、ベンヌ、ディディモスは、いずれも赤道部分が膨らんだコマ型、あるいはダイヤモンドやそろばんの珠にたとえられるような形をしている。さらにディディモスにはディモルフォスという衛星があるが、こうした特徴はまとめて説明できるかもしれない。

コマ型で赤道が膨らんでいるという共通点を持つラブルパイル小惑星。左からベンヌ、リュウグウ、ディディモス(その左に衛星ディモルフォス)。各小惑星と衛星の相対サイズは厳密ではない(提供:NASA/Goddard/University of Arizona/JAXA/ESA)

これまで、シミュレーションによってラブルパイル小惑星の特徴を再現しようとする試みには限界があった。従来の技術では、粒子間に働く摩擦などの効果を考慮するのが難しかったからだ。そこで、JAXA宇宙科学研究所の兵頭龍樹さんと東京工業大学地球生命研究所の杉浦圭祐さんの研究チームは、高度な数値シミュレーションと国立天文台が運用する天文学専用スーパーコンピューター「アテルイII」を用いて、構成粒子の物性を計算に取り入れたラブルパイル小惑星の形状進化を調べた。

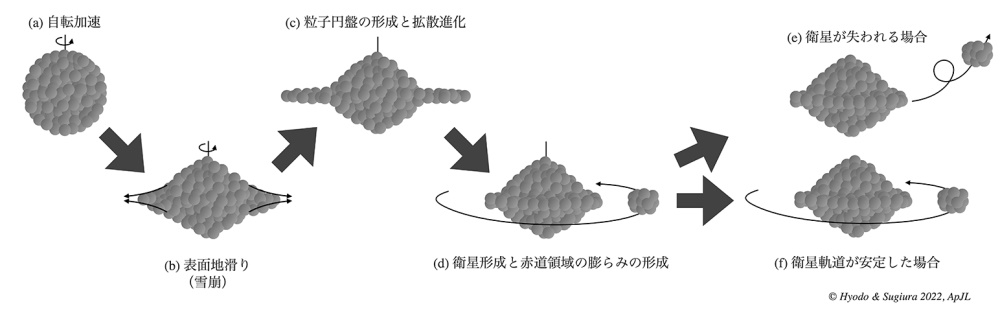

シミュレーションによると、小惑星の自転が太陽光の効果や小天体の衝突などによって加速され周期が約3時間より短くなり、かつ小惑星を構成する粒子がある程度以上の摩擦を持つ場合、表面全体で地滑りが起こることが示された。小惑星の全球で雪崩が起こったようなものだ。崩れた物質は自転軸から離れる方向、つまり赤道の周りに集まり、最初は球形だった小惑星もコマ型に変化していくという。

さらに、ばらまかれた粒子は小惑星の赤道面に円盤を形成する。円盤の粒子は衝突や自己重力によって内側にも外側にも拡散していくが、内側に移動した粒子は小惑星に積もり、赤道領域を膨らませる。一方、外側の粒子は自己重力で集まり、衛星となる。衛星は軌道が広がって最終的に小惑星から離れてしまうこともあれば、軌道が安定することもあると考えられる。

今回明らかにされた、ラブルパイル小惑星の形状変化のイメージ。(a, b)自転周期3時間程度で高速回転するラブルパイル球形小惑星が全球雪崩を起こし、物質が赤道方向に集まる。(c)雪崩で放出された表層物質が粒子円盤を形成する。粒子は内外に拡散する。(d)外側に拡散した円盤の粒子が衛星になる。内側に拡散・再集積した粒子によって小惑星の赤道領域が膨らむ。(e, f)その後衛星は失われることもあれば、比較的安定な状態に落ち着くこともある。画像クリックで拡大表示(提供:JAXA宇宙科学研究所リリース)

現在のリュウグウやベンヌには衛星がないが、今回の研究結果からは、かつては存在していたことが示唆される。両小惑星を回る軌道から離脱した元衛星は、現在も太陽系のどこかをさまよっているのかもしれない。一方、ディディモスの周りを回るディモルフォスはまさに今回描かれたシナリオで形成され、比較的安定した軌道を保った衛星だと言えそうだ。

今回のシミュレーションで示された変形の各段階は、小惑星の初期形状や構成粒子の状態に強く依存する。つまり、探査によって詳細な情報がもたらされれば、今回のような理論モデルと組み合わせることで、小惑星の過去と未来がより鮮明に描かれるようになるだろう。

〈参照〉

- JAXA宇宙科学研究所 研究情報ポータル あいさすGATE:小惑星で雪崩!? はやぶさ2の探査天体Ryuguなどのラブルパイル小惑星が辿った進化とは?― 雪崩、そして、コマ型小惑星の形成とラブルパイル衛星の形成

- Astrophysical Journal Letters:Formation of Moons and Equatorial Ridge around Top-shaped Asteroids after Surface Landslide 論文

〈関連リンク〉

- 国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト

- 「はやぶさ2」:

- 星ナビ.com 「はやぶさ2」ミッションレポート

- OSIRIS-REx:

- NASA

- Johns Hopkins APL

関連記事

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/06/12 「オシリス・レックス」の試料を受け入れるJAXA施設が完成

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/15 2023年12月22日 ベスタがオリオン座で衝

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/12 小惑星レオーナによるベテルギウスの食、世界各地で観測

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/11/07 探査機「ルーシー」が最初の目標小惑星に接近、衛星を発見

- 2023/10/18 オシリス・レックスのカプセルを開封、試料から炭素・水の証拠

- 2023/10/16 金属小惑星を目指す探査機「サイキ」打ち上げ成功

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/25 探査機「オシリス・レックス」地球帰還、小惑星ベンヌの試料入りカプセルを届ける

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

- 2023/08/23 2023年8月30日 フローラがみずがめ座で衝

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)