リュウグウは生まれながらにして乾いていたか

【2021年1月7日 ブラウン大学】

小惑星リュウグウの特徴の一つとして挙げられるのは、予想外に水分が少ないことだ。探査機「はやぶさ2」の到着以前は、地球からの観測でリュウグウが暗い色の鉱物でできていることがわかっており、これは含水鉱物や有機物の存在を示していると考えられてきた。ところが、「はやぶさ2」がリュウグウ滞在中に近赤外分光計で取得した観測データを分析したところ、水分量はわずかしかなく、観測数を増やして誤差を減らすまでは水の存在を検出できなかったほどだった。

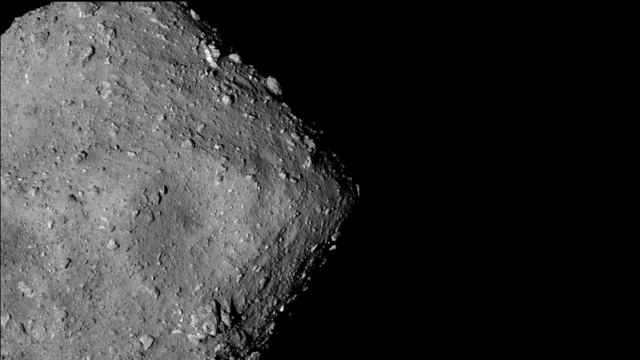

約2年前に「はやぶさ2」が撮影したリュウグウ(提供:JAXA )

リュウグウが乾燥した原因としては複数のシナリオが提唱されている。リュウグウは、がれきが寄せ集まったような構造をしており、より大きな天体が衝突で砕けたときの破片から誕生したと考えられている。この母天体自体が元々乾ききっていた可能性も、衝突と再集積の過程で脱水した可能性もありうる。

あるいは、リュウグウが形成された後で太陽に接近したことで水を失った可能性も考えられる。もしリュウグウが太陽にあぶられて乾燥したのだとすれば、内部には表面よりも水分が残っているはずだ。

会津大学の北里宏平さんたちの研究チームは、「はやぶさ2」が2019年4月に実施した人工クレーター生成実験で得られた地下鉱物のデータを用いて、表面の物質と含水量を比較した。その結果、リュウグウ内部の方がわずかに水の信号が強かったものの、大差はないことが明らかになった。リュウグウが生まれた後で蒸発した水分もあるかもしれないが、それ以前にリュウグウの母天体が乾燥していたことを示唆する結果である。

ただし、近赤外分光計の測定値は観測した粒子の大きさに左右されている可能性がある。人工クレーターで露出した内部の岩石は、砕かれて細かくなっていたかもしれず、リモートセンシングではその影響を排除することは難しい。「はやぶさ2」が持ち帰ったサンプルによる詳しい追加検証が期待される。

〈参照〉

- Brown University:Remote sensing data sheds light on when and how asteroid Ryugu lost its water

- 会津大学:小惑星探査機「はやぶさ2」の観測成果に関する論文が英国科学誌Nature Astronomyに掲載されました

- Nature Astronomy:Thermally altered subsurface material of asteroid (162173) Ryugu 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/15 2023年12月22日 ベスタがオリオン座で衝

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/12 小惑星レオーナによるベテルギウスの食、世界各地で観測

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/11/07 探査機「ルーシー」が最初の目標小惑星に接近、衛星を発見

- 2023/10/16 金属小惑星を目指す探査機「サイキ」打ち上げ成功

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/25 探査機「オシリス・レックス」地球帰還、小惑星ベンヌの試料入りカプセルを届ける

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

- 2023/08/29 「はやぶさ2」の旅路から得られた、惑星間塵の分布情報

- 2023/08/23 2023年8月30日 フローラがみずがめ座で衝

- 2023/07/26 「はやぶさ2」が次に目指す小惑星、イトカワと類似

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)