系外惑星が地球のような月を持てる条件

【2022年3月29日 東京工業大学地球生命研究所】

月の半径は地球の4分の1以上もあり、これは太陽系の中で「惑星・衛星のサイズ比」としては異常なほどに大きい。月だけが、中心の惑星である地球に対して目立った影響を与えるほどのサイズなのだ。このことは、地球の生命にとって有利に働いている。たとえば、地球の自転軸が安定しているのは月によるところが大きい。そのおかげで気候も安定し、生命の誕生と進化に理想的な環境を提供している。また、月による潮汐力は地球の1日の長さと海の潮の満ち引きにも関わり、生物の活動に大きな影響を与えてきた。

地球にとっての月がそうであるように、系外惑星に大きな衛星が存在すれば、生命も存在する確率が高まると考えられている。地球に似た岩石惑星や、海王星のような氷惑星はいくつも見つかっているが、それらが月のような大型衛星を持つ見込みはどれだけあるだろうか。

月は約45億年前、原始地球に火星サイズの大きな天体が衝突して形成されたと考えられている。そこで、米・ロチェスター大学の中島美紀さんたちの研究チームは様々な質量の惑星で衝突シミュレーションを行い、地球にとっての月のように大きな衛星が形成される可能性や条件を検証した。

天体衝突の想像図(提供:NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC))

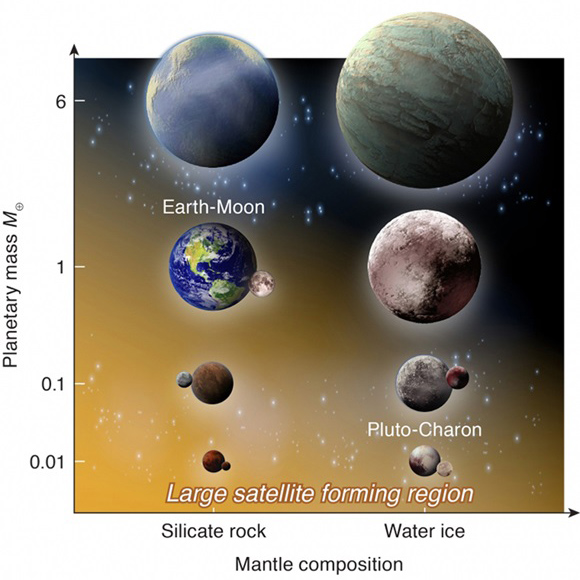

原始地球への衝突では、衝撃により一部の岩石が融解、一部が蒸発して地球の周りに円盤を形成し、その円盤から月が形成されたというメカニズムが提唱されている。一方、中島さんたちのシミュレーションからは、質量が地球の6倍以上の岩石惑星と1倍以上の氷惑星では、衝突時のエネルギーが高いため円盤を形成する物質は全て蒸発してしまうことがわかった。このような状態では、時間とともに円盤が冷えて液体の小衛星が出現しても、周りの蒸発している気体による抵抗を受けてすぐに惑星に落下してしまう。したがって、そこから月のように大きな衛星は形成できないと研究チームは結論づけた。

シミュレーションの結果。横軸はマントルの組成(左は岩石主体、右は氷主体)、縦軸は惑星の質量(地球=1)。黄土色の領域が天体衝突により大きな衛星が誕生しうる範囲。岩石惑星では直径が地球の1.6倍以上、または質量が地球の6倍以上になると大型衛星が作られない(左上)。氷惑星では直径が地球の1.3倍以上、または質量が地球1個分以上で大型衛星が作られない(右上の2つ)(提供:Nakajima et al., Nature Communications)

現在のところはっきりと「太陽系外衛星」が見つかった例はないが、捜索の試みは始まっている。今回の結果からは、小さい惑星に注目するほうが、大きい衛星を持つ(見つけやすい)可能性が高いと言えそうだ。

〈参照〉

- 東京工業大学地球生命研究所:太陽系外惑星の生命の存在を探る鍵となる、月の形成条件を解明

- Nature Communications:Large planets may not form fractionally large moons 論文

関連記事

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

- 2022/12/22 低密度の系外惑星、「煮えたぎる海洋惑星」か

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/09/13 低温星のハビタブルゾーンで地球型惑星を発見

- 2022/09/13 惑星系に名前をつけよう!太陽系外惑星命名キャンペーン2022

- 2022/09/08 JWSTが系外惑星を初めて直接撮影

- 2022/09/01 系外惑星の大気から二酸化炭素を検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)