小さな恒星の周りを1日未満で公転する地球型惑星

【2021年9月30日 アストロバイオロジーセンター】

地球は1日で自転し、1年かけて太陽の周りを公転するが、他の恒星の周りには1日未満で公転している惑星も存在する。つまり、その惑星の「1年」は地球での1日よりも短いということになる。このような超短周期惑星は、これまでに5000個近く見つかっている太陽系外惑星の1%程度を占めている。

現在知られている超短周期惑星のほとんどは半径が地球の1.5倍以下で、地球のように鉄と岩石であると考えられている。一方、その超高速な公転の中心にいる恒星は質量や表面温度が太陽と同程度であることが多く、低温度・低質量の恒星の周りで見つかった超短周期惑星はごくわずかだ。

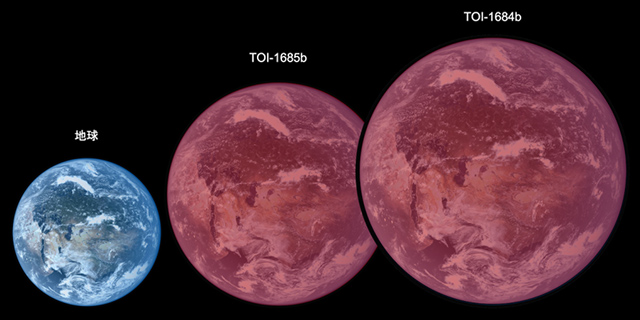

このように超短周期惑星には2つの傾向があるが、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター/国立天文台ハワイ観測所の平野照幸さんたちの研究チームがペルセウス座の方向に発見した系外惑星TOI-1634 bとTOI-1685 bは両方を逸脱している。半径はそれぞれ地球の約1.8倍および約1.5倍と大きく、中心の恒星は低温星で質量が太陽の半分しかない。

発見された地球型惑星のイメージイラスト。地球の半径と比べてTOI-1685 bは1.5倍、TOI-1634 bは1.8倍大きい。どちらの惑星も太陽よりも温度の低い恒星の周りにあるため、赤っぽい光に照らされている(提供:自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター、以下同)

2つのM型矮星、TOI-1634とTOI-1685が周期的に暗くなっていて、この減光が惑星のトランジット(地球から見て恒星の手前を通過すること)によるものかもしれないことは、NASAの系外惑星探査衛星TESSが検出していた。そこで平野さんたちはTESSのデータをさらに解析するとともに、岡山天体物理観測所の188cm望遠鏡、スペイン・テネリフェ島のテイデ観測所にある1.52m望遠鏡、アメリカ・マウイ島のハレアカラ観測所にある2m望遠鏡それぞれに搭載されている多色同時撮像カメラ「MuSCAT」、「MuSCAT2」、「MuSCAT3」でトランジットの確認観測を実施した。

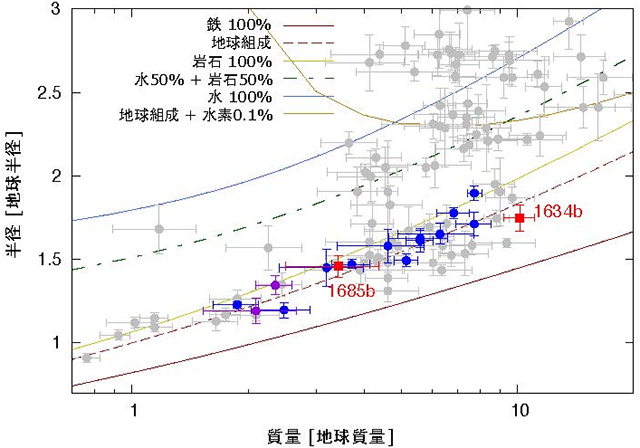

さらに、すばる望遠鏡の近赤外高分散分光器「IRD(InfraRed Doppler)」による分光観測も行い、惑星に引っ張られて中心星が動くことで星の光の波長が変化する様子を観測した。この観測から、2つの低温星の周りを0.989日(TOI-1634 b)と0.669日(TOI-1685 b)周期で公転する超短周期惑星が存在することが確認された。さらに中心星のぶれ具合から、TOI-1634 bとTOI-1685 bの質量はそれぞれ地球の約10倍と約3.4倍と計算され、トランジット観測から両惑星の半径(地球の約1.8倍と約1.5倍)も求められた。

両惑星の質量と半径から内部組成を推定すると、地球のように岩石と鉄を主体としたものだと考えられ、いわゆる「スーパーアース」と呼ばれるタイプの系外惑星(地球の数倍程度の岩石惑星)とみられる。特にTOI-1634 bは地球状の内部組成を持つと推定された系外惑星の中でも最大級であり、このような超短周期惑星が太陽よりずっと軽い星の周りで見つかったのは非常に興味深い。

地球半径の3倍以下の系外惑星の、質量と半径。(青)太陽型星の周りの超短周期惑星、(紫)低温のM型矮星の周りの超短周期惑星、(赤)今回発見された2つの超短周期惑星、(灰)公転周期1日以上の惑星。理論計算による惑星の内部組成ごとの質量と半径の関係が異なる線種で描かれている。超短周期惑星(青・紫・赤)はいずれも地球の組成(質量比で岩石67.5%、鉄32.5%)とほぼ一致していることがわかる。一方、図の右上に分布する半径の大きな惑星は、木星や海王星のように外側に水素大気を持つモデルで説明できる

今回のような低温・小質量の恒星で超短周期惑星が見つかったのは珍しいことだが、実際には多数存在している可能性もある。超短周期惑星は最初から中心星の近くを回っていたのではなく、外側の軌道で生まれたものが他の惑星との相互作用などによって内側へ移動したのだと考えられている。一方、低温度星は小型の惑星を複数個持つ頻度が高いことが知られているため、超短周期惑星が生まれるきっかけは作りやすいはずだ。TOI-1634 bとTOI-1685 bは、そうした超短周期惑星の起源について理解する上でも鍵となるかもしれない。

TOI-1634 bは地球から114光年、TOI-1685 bは120光年と比較的近傍にあって観測しやすいため、次世代望遠鏡の有力な観測候補になる。「今後、本研究で見つかった惑星系をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などで観測し、惑星大気や詳細な軌道等を調査することで、未だ謎の多い超短周期惑星の起源の解明に近づくことが期待されます。また、TESSで同定された惑星候補天体をIRDで集中的に追観測するプロジェクトは現在も進行中で、1、2年の間に、多くのユニークな惑星がIRDで確認されるはずです」(平野さん)。

〈参照〉

- アストロバイオロジーセンター:「1年」の長さが1日に満たない地球型惑星を低温度星のまわりで発見

- The Astronomical Journal:Two Bright M Dwarfs Hosting Ultra-Short-Period Super-Earths with Earth-like Compositions 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

- 2022/12/22 低密度の系外惑星、「煮えたぎる海洋惑星」か

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/10/06 海を持つ惑星は赤色矮星の周りに意外と多く存在する可能性

- 2022/09/13 低温星のハビタブルゾーンで地球型惑星を発見

- 2022/09/13 惑星系に名前をつけよう!太陽系外惑星命名キャンペーン2022

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)