天の川銀河中心の星の運動からアインシュタインの予言を実証

【2020年4月21日 ヨーロッパ南天天文台】

私たちの天の川銀河の中心部には「いて座A*」と呼ばれる強い電波源が存在する。いて座A*は太陽から約2万6000光年の距離にあり、その正体は太陽の約400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホールだと考えられている。

いて座A*の周りには、超大質量ブラックホールの強い重力に束縛された星々が星団を形作っている。この星団のメンバー星の一つである「S2」という恒星は、ブラックホールに約200億km(太陽から海王星までの4倍程度)まで近づく軌道を公転している。S2は約16年でブラックホールの周りを1周し、ブラックホールに最も近づくときの速度は光速の3%にも達する。

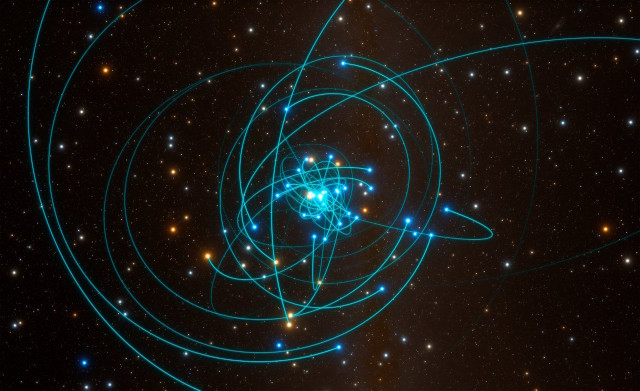

いて座A*の周囲を運動する星々のシミュレーション画像。これらの星々の一つである「S2」は約16年でいて座A*の周りを公転していて、2018年5月にいて座A*に最も近づいた(提供:ESO/L. Calçada/spaceengine.org)

いて座A*周辺のように極端に重力が強い環境では、天体の運動はニュートンの万有引力の法則に基づく「ニュートン力学」で記述される運動からわずかにずれ、アインシュタインの「一般相対性理論」で予言されるような効果が表れるはずだ。

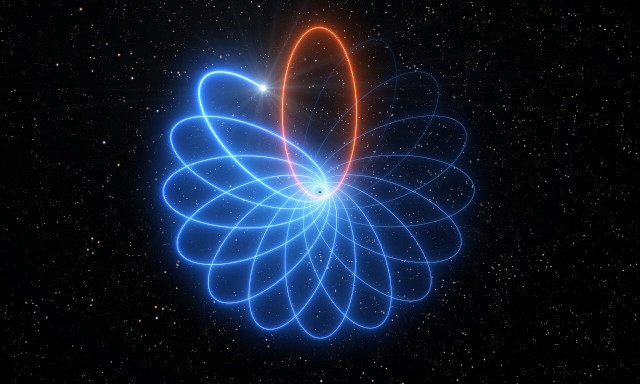

こうした一般相対論の効果が表れている現象の一つが「水星の近日点移動」だ。ニュートン力学では、2つの天体が互いに重力で束縛されている場合、天体の公転軌道は楕円になるとされる。しかし一般相対論では、天体の軌道は1周しても閉じず、近点(天体が主星に最も近づく点)がしだいにずれていき、花びら形の軌道を描くような「歳差運動」が起こると予言されている。実際に、太陽の周りを公転する水星の軌道でこの歳差運動が観測されていて、近日点の移動量は一般相対論の予測値とぴったり一致することが知られている。これは一般相対論の正しさを示す強い証拠の一つだ。

いて座A*の周りを公転する星の軌道を描いたイラスト。ブラックホールの強い重力の下で公転運動する星は、一般相対性理論の効果によって軌道の近点が少しずつずれる歳差運動を生じて、花びら形の軌道を描く。近点の移動量は実際よりも誇張して描かれている(提供:ESO/L. Calçada)

一般相対論が正しいことを裏付ける観測的な証拠は、2015年に直接検出された重力波など他にもいくつもあり、一般相対論が間違っていることを示す証拠は今のところない。だが、宇宙のどこでも、どんな環境でも一般相対論が成り立つのかどうかはまだわかっていない。いて座A*はこうした重力理論のテストを行う上でうってつけの「実験室」だ。

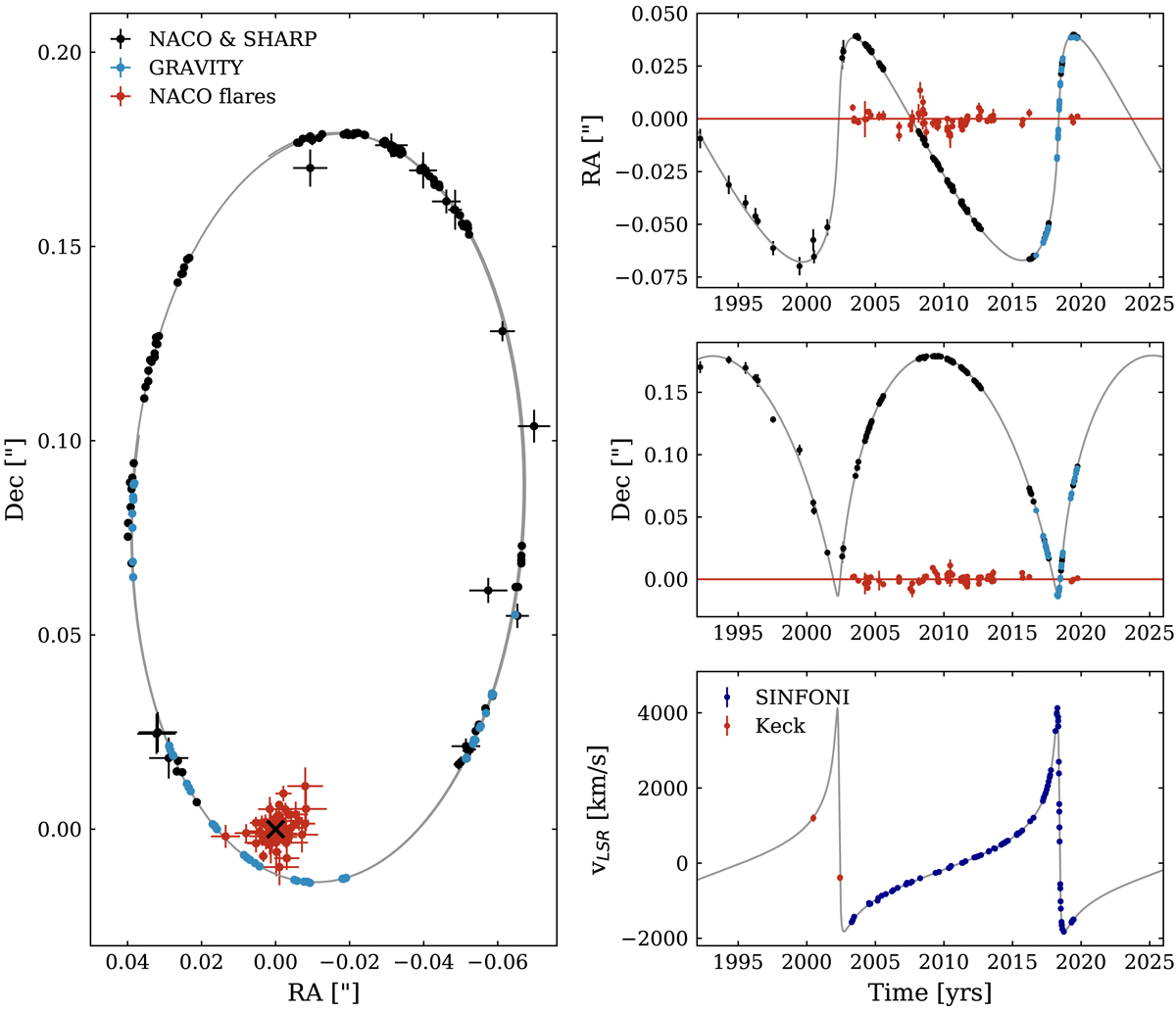

独・マックスプランク地球外物理学研究所のReinhard Genzelさんを中心とする研究チームは、ヨーロッパ南天天文台(ESO)のVLT望遠鏡を使い、1992年から27年間にわたってS2の運動を追跡し続けている。研究チームはこの長期観測で得られたデータを分析し、S2でも水星と同じような近点の移動が起こっていることを明らかにした。その移動量は1公転当たり約12分角という大きさで、これは一般相対論に基づく予測値と非常によく一致している。この歳差運動が超大質量ブラックホールの周りを回る星で検出されたのは初めてだ。

(左)研究チームが観測した1992年から2019年までのS2の位置。下の×の位置にいて座A*がある。図ではほとんどわからないが、軌道の近点が1周当たり12分角ずつずれていることが明らかになった。(右)S2の赤経・赤緯・軌道速度の変化。画像クリックで表示拡大(提供:GRAVITY Collaboration 2020)

「(水星の近日点移動が一般相対論で説明されてから)100年後、私たちはついに同じ効果をいて座A*を回る恒星でも検出しました。この画期的な観測成果は、いて座A*が400万太陽質量の超大質量ブラックホールであるという証拠をさらに裏付けるものとなりました」(Genzelさん)。

VLTは口径8.2mの望遠鏡4基からなり、全ての望遠鏡の光を合成することで口径130mの望遠鏡に相当する高い分解能を実現できる干渉計としても使える。研究チームは27年間でS2の位置を330回以上も精密に測定して今回の結果を得た。この成果は私たちの銀河の中心に潜む超大質量ブラックホールの謎を解く手がかりになるかもしれない。

「S2の位置測定の結果は一般相対論と非常によく一致しているので、ダークマターやより小さなブラックホールなど、観測では見えない物質がいて座A*の周りにどのくらい存在しているかについても、厳しい制限を付けることができます。これは超大質量ブラックホールの形成と進化を理解する上で非常に興味深い成果です」(仏・国立科学研究センター Guy Perrinさん、Karine Perrautさん)。

研究チームでは、ESOが計画している次世代の大型望遠鏡ELT(Extremely Large Telescope)を使えば、いて座A*により近い軌道を運動する、もっと暗い星を見ることができると考えている。「うまくすれば、ブラックホールの自転の影響を受けるくらい近いところを通る恒星をとらえられるかもしれません。これが実現すれば、ブラックホールの自転と質量という2つの量を測定することができ、一般相対論を全く違うレベルでさらにテストできることになります」(独・ケルン大学 Andreas Eckartさん)。

(文:中野太郎)

〈参照〉

- ESO:ESO Telescope Sees Star Dance Around Supermassive Black Hole, Proves Einstein Right

- Astronomy & Astrophysics:Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/03/08 最も重い巨大ブラックホール連星を発見

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

- 2024/01/24 初撮影から1年後のM87ブラックホールの姿

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/02 ジェットの周期的歳差運動が裏付けた、銀河中心ブラックホールの自転

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/15 巨大ブラックホールに繰り返し削られる星

- 2023/08/09 電波銀河の巨大ブラックホールに落ち込む水分子

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2023/07/04 129億年前の初期宇宙でクエーサーの親銀河を検出

- 2023/05/01 超大質量ブラックホールの降着円盤とジェットの同時撮影に成功

- 2023/04/12 観測史上最遠の二重クエーサー、実在を確認

- 2023/02/22 中間質量ブラックホールの証拠?「おたまじゃくし」分子雲を発見

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/12/22 機械学習が導き出したブラックホールの成長史

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)