クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

【2023年9月19日 東京大学大学院理学系研究科・理学部】

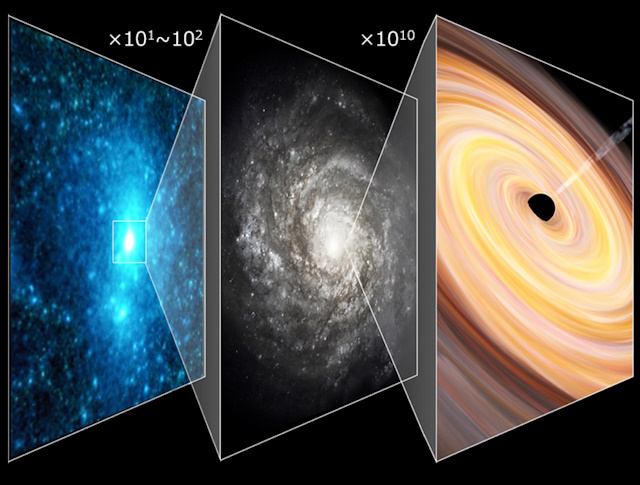

銀河は、ダークマターの塊である「ダークマターハロー」の中で誕生したと考えられており、個々の銀河は光で観測できる星やガスの他に、その約10倍もの質量を持つダークマターハローを伴っている。また、ほぼ全ての銀河の中心には、太陽の数百万倍から数億倍の質量を持つ「超大質量ブラックホール(SMBH)」が存在する。

これまでの観測から、SMBHが重い銀河ほど銀河の星々の総質量も大きいという「銀河とSMBHの共進化関係」や、星々の総質量が大きな銀河ほどダークマターハローの質量も大きいという関係が知られている。これらを考え合わせると、初期宇宙に存在する銀河でも、SMBHが重いほどダークマターハローの質量は大きいという関係が成り立つと予想される。

ダークマターハロー(左)、銀河(中央)、超大質量ブラックホール(右)の相互関係を描いたイメージ図。ダークマターハローのスケール(数十万光年)を数十~数百倍に拡大すると1個の銀河のスケール(数万光年)になり、その中心をさらに数百億倍に拡大すると超大質量ブラックホールのスケール(数au)になる。(提供:東京大学大学院理学系研究科リリース)

SMBHに星やガスがさかんに落ち込んで非常に明るい状態になっているものを「クエーサー」と呼ぶ。クエーサーは遠方(初期)の宇宙にあっても見えるので、初期宇宙の研究には欠かせない観測対象だ。しかし、クエーサーがどのくらいの質量のダークマターハローを伴っているのかは今までよくわかっていなかった。

ダークマターは光で観測できないので、ダークマターハローの質量を測定するのは難しい。ただし、ダークマターは星やガスなどの「普通の物質」に重力を及ぼすので、天体に働く重力を何らかの形で測定できれば、ダークマターの質量を間接的に見積もることができる。

そのような方法の一つとして、銀河の「群れ具合」を利用するやり方がある。質量が大きなダークマターの塊には周りから他のダークマターの塊が群れ集まるので、これらの塊の中で生まれる銀河やクエーサーも強く群れ集まった状態になる。そこで、銀河やクエーサーの「群れ具合」を測定すれば、付随するダークマターハローの質量を推定できるのだ。

しかし、クエーサーには遠い(=昔の)宇宙になるほど個数が減るという性質があるため、クエーサーの群れ具合を利用したダークマターハローの質量推定は、これまでは約120億年光年までが限界だった。

東京大学の有田淳也さんたちの研究チームは、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam(ハイパー・シュプリーム・カム)」を用いた遠方クエーサーの探査プロジェクト「SHELLQs(Subaru High-z Exploration of Low-Luminosity Quasars)」で見つかった107個のクエーサーを使い、約130億年前の宇宙でクエーサーの「群れ具合」を測定して、クエーサーを取り巻くダークマターハローの質量を見積もった。

SHELLQs(赤)と他の観測(青)によって、ある領域で発見されたクエーサーの個数の比較。約130億年前の宇宙で、SHELLQsは従来の観測より約30倍多くクエーサーを検出している。(提供:HSC-SSP/M. Koike/国立天文台))

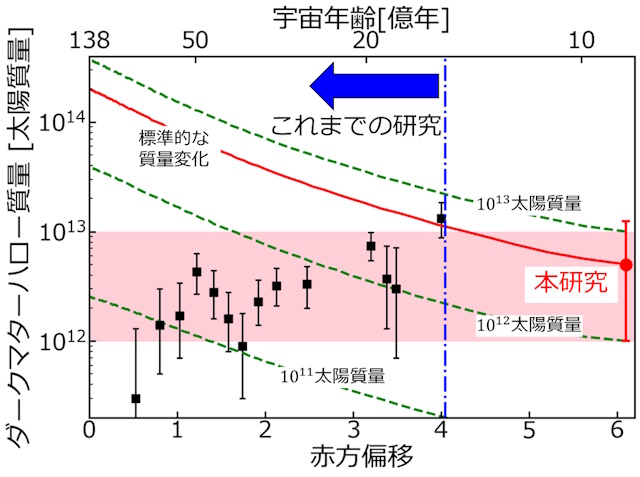

解析の結果、約130億年前の宇宙ではクエーサーに付随するダークマターハローの質量は約5兆太陽質量という値になった。この結果を他の時代のクエーサーと比べると、クエーサーを取り巻くダークマターハローの質量は時代によらず、ほとんど一定であることがわかった。

各時代の宇宙で測定された、クエーサーを持つダークマターハローの質量。黒が過去の観測での推定値、赤が今回得られた推定値。横軸は時刻で、左端が現在を示す。曲線は様々な質量を持つダークマターハローの標準的な成長の仕方を示す。どの時代の宇宙でも、クエーサーを持つダークマターハローの質量は1012-13太陽質量の範囲に存在している(提供:東京大学大学院理学系研究科リリース))

一般には、ダークマターハローは時間とともにより多くのダークマターの塊を重力で集めて質量が増えていくはずだ。そこで、今回の結果を踏まえると、宇宙ではいつの時代でも、ダークマターハローの質量が特定の範囲に入るとSMBHの活動性が高まってクエーサーになるとも考えられる。つまり、SMBHをクエーサーへと「スイッチオン」させる普遍的な仕組みが、時代によらず宇宙には存在するのかもしれない。

〈参照〉

- 東京大学 大学院理学系研究科・理学部:クエーサーの光、ダークマターの影—130億光年先のブラックホールを包み込むダークマターの質量を初めて測定

- The Astrophysical Journal:Subaru High-z Exploration of Low-Luminosity Quasars (SHELLQs). XVIII. The Dark Matter Halo Mass of Quasars at z~6 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/09/10 カイパーベルトの外側に10個以上の天体を発見

- 2024/09/06 宇宙の夜明けに踊るモンスターブラックホールの祖先

- 2024/06/24 「宇宙の夜明け」時代に見つかった双子の巨大ブラックホール

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/03/21 市民天文学とAIで渦巻銀河とリング銀河を大量発見

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/03/08 最も重い巨大ブラックホール連星を発見

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

- 2024/02/19 減光を続けるクエーサー3C 273

- 2024/02/15 数百万光年の規模でダークマターを初検出

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/24 初撮影から1年後のM87ブラックホールの姿

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/12/12 遠方宇宙に多数の活動的な大質量ブラックホールが存在

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/31 バリオンとニュートリノも考慮した過去最大の宇宙論シミュレーション

- 2023/10/19 宇宙から降り注ぐ宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功

- 2023/10/13 天文学者と市民天文学者とのタッグで解明した銀河進化の謎

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)