星の形成を妨げる超大質量ブラックホールからの風

【2016年5月27日 カブリIPMU】

近傍宇宙では、若い青い星が少ないため赤く見える、星形成が行われていない銀河が大半を占めている。しかし、こうした星形成が不活発な銀河の中には、星形成に必要な材料となるガスはじゅうぶん存在しているにもかかわらず星形成が行われていない銀河もある。どのようなメカニズムで星形成が停止しているのかは謎であり、天文学者を長年悩ませてきた。

カブリIPMUのEdmond CheungさんとKevin Bundyさんたちの国際研究グループは、米・アパッチポイント天文台にある口径2.5mのスローン財団望遠鏡に取り付けた新型の分光装置をで銀河観測を行うプロジェクト「MaNGA(Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory)で、「Akira」というニックネームの銀河を観測した。Akiraは「レッドガイザー」呼ばれる新しく発見されたタイプの銀河の典型例にあたり、若い星が少ないため赤く、銀河中心の超大質量ブラックホールから時おり風が吹き出すという特徴を持っている天体だ。

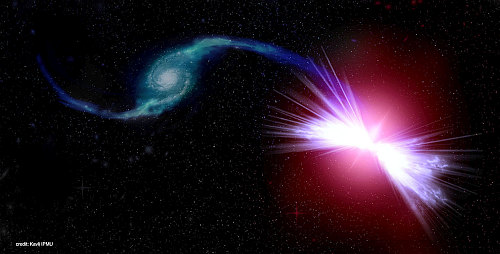

銀河「Akira」(右)と「Tetsuo」(左)のイメージ図。Akiraの重力によりTetsuoのガスがAkiraの超大質量ブラックホールに引き込まれることで、ブラックホールからのアウトフローが生み出されてAkiraのガスを温め、それによりAkiraの新たな星形成が妨げられている(提供:Kavli IPMU)

観測の結果、超大質量ブラックホールに物質が落ち込む際に解放されたエネルギーによって周囲のガスが高速で外向きに広がって吹くとされる「アウトフロー」と呼ばれる風により、銀河中のガスが温められる様子がとらえられた。

Akiraの超大質量ブラックホールからのアウトフローは、「Tetsuo」というニックネームのさらに小さい銀河との相互作用によって生み出されていると考えられる。アウトフローによってガスが高温になるとガスが収縮できないため、新たな星が作れないのだ。星形成に必要な材料となるガスが銀河にじゅうぶんあっても、中心の超大質量ブラックホールからのアウトフローによって銀河中のガスが温められ、星形成が妨げられるという説を支持する結果である。

研究チームは観測データの解析を引き続き行い、レッドガイザー自体の性質や、レッドガイザーが銀河進化全般にどのように関係するのかを明らかにしていく予定だ。

〈参照〉

- カブリIPMU: 星の形成を妨げる超大質量ブラックホールからの風

- Nature: Suppressing star formation in quiescent galaxies with supermassive black hole winds 論文

〈関連リンク〉

- Kavli IPMU カブリ数物連携宇宙研究機構: http://www.ipmu.jp/

- アパッチポイント天文台: http://www.apo.nmsu.edu/

- The Sloan Digital Sky Survey: http://www.sdss.org/

〈関連ニュース〉

- 2016/04/12 - 小規模の銀河群に太陽の170億倍の超大質量ブラックホール

- 2016/03/30 - 高エネルギーガンマ線を放出する、超大質量ブラックホール候補天体の大規模探査

- 2016/03/16 - 超大質量ブラックホールの重力を振り切る「超光速噴出流」

- 2015/12/21 - ガンマ線で輝く最遠方の超大質量ブラックホール

- 2015/06/22 - 太陽1億4000万個分 銀河中心の超大質量ブラックホール

- 2012/12/06 - 小さな銀河に太陽170億個分のブラックホール

- 2012/03/20 - ジェットだけじゃない、ブラックホールからの新種の超高速アウトフロー

関連記事

- 2024/06/24 「宇宙の夜明け」時代に見つかった双子の巨大ブラックホール

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/03/08 最も重い巨大ブラックホール連星を発見

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/24 初撮影から1年後のM87ブラックホールの姿

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/02 ジェットの周期的歳差運動が裏付けた、銀河中心ブラックホールの自転

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/15 巨大ブラックホールに繰り返し削られる星

- 2023/08/09 電波銀河の巨大ブラックホールに落ち込む水分子

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2023/07/12 昔ながらの環境が残る星団の「人口調査」

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)