宇宙論への理論的貢献と系外惑星の発見にノーベル物理学賞

【2019年10月9日 ノーベル財団】

2019年のノーベル物理学賞が10月8日に発表され、米・プリンストン大学名誉教授のPhillip James Edwin Peeblesさんとスイス・ジュネーブ大学名誉教授のMichel Mayorさん、ジュネーブ大学/英・ケンブリッジ大学教授のDidier Quelozさんの3人が受賞することが決まった。Peeblesさんは物理学的宇宙論における数々の理論的貢献が、MayorさんとQuelozさんは太陽に似た恒星の周りを回る太陽系外惑星を発見した業績が評価された。賞金の1/2がPeeblesさんに、1/4ずつがMayorさんとQuelozさんに贈られる。

2019年ノーベル物理学賞発表の動画

Peeblesさん:物理学的宇宙論の確立

宇宙が約138億年前に超高温・超高圧の状態から誕生し、現在も膨張を続けているという「ビッグバン宇宙モデル」は現在広く受け入れられている宇宙論の基礎となっている。ビッグバンの名残は温度が約3K(摂氏約マイナス270度)のマイクロ波の熱放射(宇宙マイクロ波背景放射、CMB)として、空のあらゆる方向から放射されている。PeeblesさんはCMBが発見された1965年に、プリンストン大学のRobert Henry Dickeを中心とする研究チームの一員として、もし宇宙がビッグバンから始まったとすればCMBが現在も存在するはずであることを理論的に説明した。

Peeblesさんはまた、ビッグバンの直後に宇宙が膨張・冷却する過程で水素からヘリウムができ、リチウム以降の元素はほとんど生成されなかったという「ビッグバン元素合成」の理論を初めて提唱したり、初期宇宙の密度の「むら」が音波となって宇宙の内部を伝わり、CMBの温度のゆらぎとなって現れること、こうした密度のむらが後に銀河などの天体を形づくる元となったことを物理法則に基づいて初めて説明したりして、物理学的宇宙論(physical cosmology)と呼ばれる研究分野を確立した。さらに、天の川銀河が安定して存在するためには、銀河円盤を取り巻くハロー部分にダークマターが大量に存在する必要があることを初めて示した一人でもある。宇宙論の教科書も数多く執筆している。

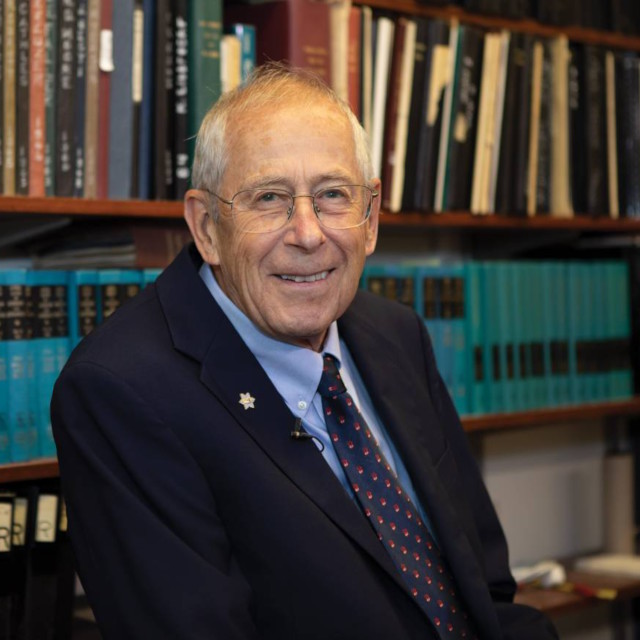

James Peeblesさん(提供:Princeton University)

Mayorさん、Quelozさん:太陽系外惑星の発見

太陽系と同じように、他の恒星にも惑星系が存在するはずだという考え方は昔からあった。1950年代にはオットー・シュトルーフェがそうした太陽系外惑星を観測で検出する方法について提唱している。基本的なアイディアは、ドップラー効果を使う「視線速度法」だ。地球から見て惑星系が横向きであれば、主星の周りを惑星が公転することで、主星が地球に対してごくわずかに近づいたり遠ざかったりする「揺れ」が周期的に現れるので、これを検出できれば惑星が存在する証拠となる。だが、たとえば太陽系を遠くの宇宙人が観測した場合、最大の惑星である木星の公転によって太陽に生じる揺れの速さは、最大でもわずか秒速13mにしかならない。しかも揺れの周期は木星の公転周期と同じ12年にもなる。これを観測で検出するのはきわめて難しい。

MayorさんとQuelozさんは、仏・オート=プロヴァンス天文台にある口径1.93mの天体望遠鏡で、高分散のエシェル分光器とCCDカメラ、光ファイバーを使った新しい分光計を用いて、1993年から視線速度法による系外惑星の探索を始めた。この探索でMayorさんとQuelozさんは1994年秋に、ペガスス座51番星(後にヘルベティオスという固有名が付けられた)という太陽によく似た恒星が、4.23日周期で周期的に動いているのを検出した。

この運動から、木星の半分ほどの質量を持つ巨大惑星が、ペガスス座51番星からわずか0.05天文単位(約750万km、水星軌道の約1/8)しか離れていない軌道を公転していることが明らかとなった。これが太陽に似た恒星の周りに見つかった、初めての系外惑星である。この惑星(ベレロフォンなどと呼ばれたが、現在の公式名はディミディウム)の表面温度は摂氏約1000度と推定されている。主星にこれほど近い軌道を巨大惑星が公転する惑星系が存在することは予想外だった。

1995年にMayorさんとQuelozさんの発見が発表されると、系外惑星探索が盛んに行われるようになり、5年後までに34個の系外惑星が発見された。さらに、主星の手前を惑星が横切ることで主星がわずかに減光する様子を検出する「トランジット法」も使われるようになり、主星に視線速度が表れないような小さな惑星も発見できるようになった。2006年にはESAの「CoRoT(コロー)」、2009年にはNASAの「ケプラー」が打ち上げられ、宇宙望遠鏡で系外惑星を探査する時代になった。現在では4000個以上の系外惑星が見つかっていて、地球に近いサイズを持つ岩石質の惑星やハビタブルゾーン(恒星の周囲で、惑星表面に液体の水が存在できる領域)にある惑星も多数見つかっている。

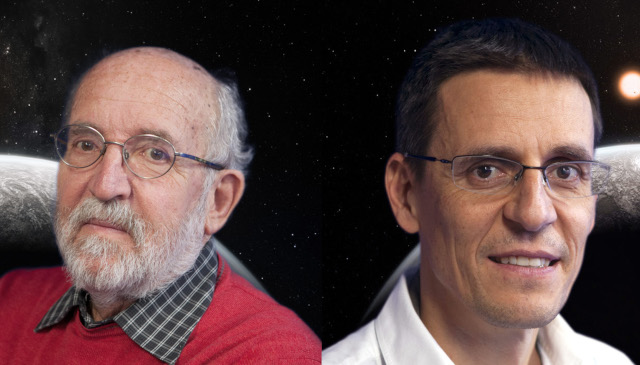

Michel Mayorさん(左)とDidier Quelozさん(右)(提供:University of Geneva)

(文:中野太郎)

〈参照〉

- Nobelprize.org:The Nobel Prize in Physics 2019

- Princeton University:Princeton's James Peebles receives Nobel Prize in Physics

- University of Geneva:The 2019 Nobel Prize in Physics awarded to Michel Mayor and Didier Queloz

- 日本物理学会:2019年ノーベル物理学賞は,現代宇宙論の理論的構築によるJames Peebles氏、太陽系外惑星の探査方法および発見によりMichel Mayor氏、Didier Queloz氏の3名が受賞。

- 国立天文台:2019年ノーベル物理学賞を宇宙物理学の3氏が受賞

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/25 「ものさし」を組み合わせて宇宙膨張の過去と未来を明らかに

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/18 宇宙論の検証には、銀河の位置だけでなく向きも重要

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

- 2022/12/22 低密度の系外惑星、「煮えたぎる海洋惑星」か

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/09/13 低温星のハビタブルゾーンで地球型惑星を発見

- 2022/09/13 惑星系に名前をつけよう!太陽系外惑星命名キャンペーン2022

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)