イトカワは衝撃を吸収する大きなクッション

【2023年1月31日 カーティン大学】

小惑星探査機「はやぶさ」が訪れた小惑星イトカワは、体積の半分近くを隙間が占めるラブルパイル(がれきの寄せ集め)構造であることがわかっている。このような天体は、太陽系の中でどれだけ長持ちするのだろうか。

イトカワと同じ大きさ(直径500m程度)の一枚岩が小惑星帯の中にあった場合、数十万年程度で他の天体との衝突により砕かれてしまうだろうと予測されている。だが、イトカワのようなラブルパイル天体の寿命ははるかに長い可能性がある。

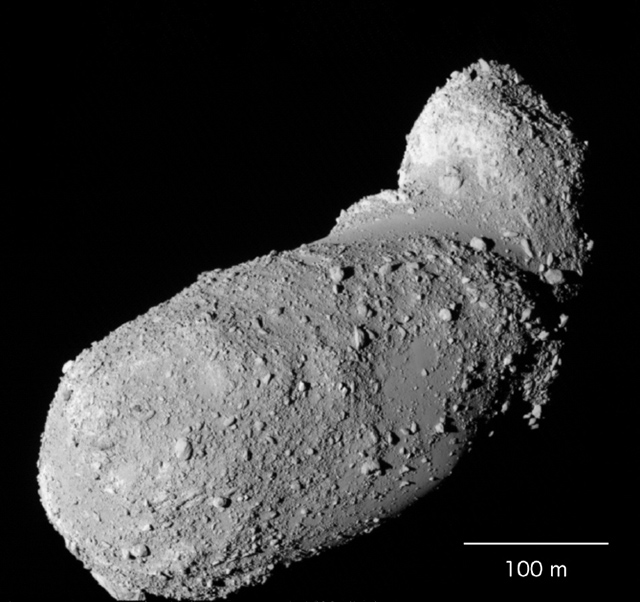

2005年10月23日に「はやぶさ」が撮影したイトカワ(提供:JAXA)

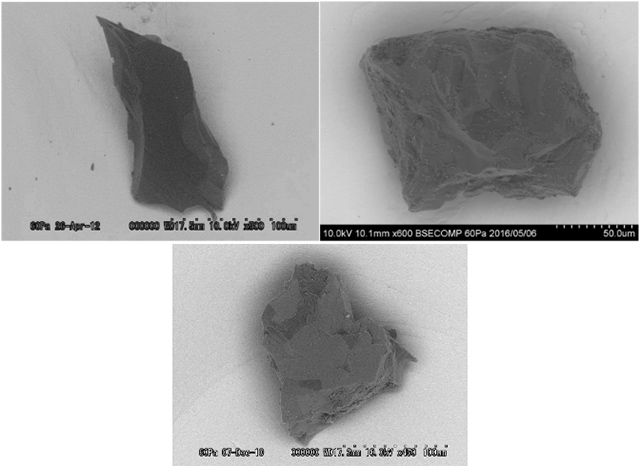

豪・カーティン大学のFred Jourdanさんたちの研究チームは、「はやぶさ」がイトカワの表面から回収した粒子のうち3つを分析し、その年代や衝突の歴史を調べた。

粒子が過去の衝突によって受けた衝撃圧を調べたところ、他の隕石で推測された衝撃圧に比べてごく弱いものであることが示された。一方、粒子から得られるデータを元にイトカワが誕生してからの年代を計算した結果、少なくとも42億年という結果が得られた。

「一枚岩だったイトカワの母天体を砕き、イトカワを形成することとなった巨大衝突は、少なくとも42億年前に起こりました。イトカワサイズの小惑星の寿命がこれほど長いのは、ラブルパイル物質に衝撃を吸収する性質があるためだと考えられます。要するに、イトカワは巨大な宇宙クッションのようなもので、破壊が非常に難しいことがわかったのです」 (Jourdanさん)。

今回分析されたイトカワの粒子3つの二次電子顕微鏡画像。各パネル右下の点々はスケールを示しており、上段左と下段が100μm、上段右が50μm(提供:Jourdan et al. 2023, Images courtesy of JAXA)

一枚岩の小惑星に比べてラブルパイルが壊れにくく、寿命が長いということは、小惑星帯に存在するラブルパイル天体の割合は従来の想定よりも多いことを示唆する。そして、将来地球に天体が衝突するとしたら、それがラブルパイルである可能性も高まりそうだ。

「脅威ではありますが、私たちはこの情報を活用することだってできます。たとえ小惑星の検出が遅れて、人工物の衝突による軌道変更が間に合わなかったとしても、ラブルパイル小惑星を破壊するのではなく爆弾による衝撃波で押し出すなど、より積極的なアプローチを取れる可能性があります」(Jourdanさん)。

〈参照〉

- Curtin University:Asteroid findings from specks of space dust could save the planet

- PNAS:Rubble pile asteroids are forever 論文

〈関連リンク〉

- JAXA宇宙科学研究所:「はやぶさ」

- アストロアーツ:

関連記事

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/15 2023年12月22日 ベスタがオリオン座で衝

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/12 小惑星レオーナによるベテルギウスの食、世界各地で観測

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/11/07 探査機「ルーシー」が最初の目標小惑星に接近、衛星を発見

- 2023/10/16 金属小惑星を目指す探査機「サイキ」打ち上げ成功

- 2023/09/25 探査機「オシリス・レックス」地球帰還、小惑星ベンヌの試料入りカプセルを届ける

- 2023/08/23 2023年8月30日 フローラがみずがめ座で衝

- 2023/07/26 「はやぶさ2」が次に目指す小惑星、イトカワと類似

- 2023/07/19 リュウグウの炭酸塩に、母天体が独特な環境で進化した形跡

- 2023/04/25 リュウグウ粒子に残る、穏やかな天体衝突の記録

- 2023/04/06 リュウグウでアミノ酸が生成された痕跡

- 2023/03/29 小惑星リュウグウに核酸塩基とビタミンが存在、過去には水による変性も

- 2023/03/29 小惑星表面の粒子は予想外にくっつきにくい

- 2023/01/25 リュウグウの炭酸塩は太陽系誕生の180万年後にできた

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)