星の誕生が分子雲に影響を与える範囲は狭い

【2022年3月16日 国立天文台 野辺山宇宙電波観測所】

恒星は宇宙空間に存在する星間ガスが重力で集まって誕生する。ガスが集まるきっかけにはいろいろあるが、密度の高いガスの塊が重力で周りのガスを集めるという自発的な星形成だけでなく、分子雲同士の衝突や、重い星が周りの水素ガスを電離してできる「HII領域」の膨張などでガスが圧縮される過程でも、星の誕生が誘発されると考えられている。

もともと薄く広がっている星間ガスからどのようにして星が誕生するのか、星形成が起こる場所にどんな特徴があるのか、といった点についてはわかっていないことも多い。ただし、分子雲の中で星形成が始まっている部分は、他の部分と比べて何らかの変化が見られるはずだ。そこで、鹿児島大学の村瀬建さんを中心とする研究グループは、分子雲が外から受ける影響と星形成の関係を調べるために、新たな星が誕生しつつある領域とその周辺で、分子雲の密度や温度を調べた。

村瀬さんたちは、国立天文台野辺山の45m電波望遠鏡で行われた大規模観測「FUGIN」プロジェクトのデータをもとに星形成領域を72個選び、これらの天体の周辺をアンモニア分子の輝線で観測する「KAGONMA(Kagoshima galactic object survey with the Nobeyama 45-meter telescope by mapping in ammonia lines)」プロジェクトを2016年から開始した。アンモニア分子の輝線を利用すると、分子雲の密度や温度などを比較的容易に求めることができる。

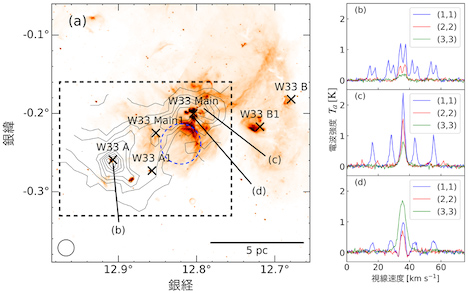

研究チームが観測した天体の一つである星形成領域「W33」は、いて座の方向約7800光年の距離にある巨大分子雲だ。W33には、星が誕生する前の分子雲コアから若い大質量星まで、様々な段階の天体がいくつも存在している。その一つである「W33 Main」にはコンパクトなHII領域があり、生まれたばかりの重い星が存在しているとみられる。W33の近くには大きさが数光年ほどの別のHII領域もある。

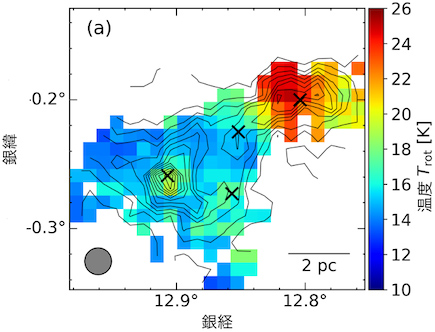

観測の結果、W33の周囲約30光年(約10パーセク)の範囲でアンモニアの輝線が検出された。そのスペクトルから温度を調べると、観測した領域の大部分は16~18Kの温度であるのに対して、W33 Mainの周辺のみ、20Kを超える温度であることがわかった。

(左)W33付近の赤外線画像。(右)左図 (b)~(d) 点の観測で得られたアンモニア輝線の形状。(a)の黒い破線内が観測した範囲で、等高線はアンモニアの輝線の強度を示す。青い破線の円はW33に隣り合うHII領域の範囲を示している(提供:Murase et al. 2021、以下同)

観測で得られたW33の温度分布。×印はW33領域内に存在する若い星の位置を示す

このやや高温の領域はおよそ8光年(2.5パーセク)程度の範囲に限られていた。また、W33に隣り合うHII領域との境界付近には温度の上昇は見られなかった。このことから、分子雲に大きな影響を与えるのはその分子雲の内部で起こった星形成でできたHII領域だけであり、影響を及ぼす範囲はかなり限定されていることが明らかになった。

さらに村瀬さんたちは、W33 Mainの中心部から放射されているアンモニアの輝線に吸収線が付随していることを発見した。これは、輝線と同じ視線速度を持っているがスペクトルの線幅が少し広く、強度が少し弱い吸収線が重なっているものだと考えられるという。このような特徴を持つアンモニアの輝線が観測されたW33 Mainだけだ。

研究グループでは、KAGONMAプロジェクトで観測した他の天体のデータも解析を行い、分子雲で起こる星形成のメカニズムを明らかにすることを目指している。

〈参照〉

- 国立天文台 野辺山宇宙電波観測所:KAGONMAプロジェクト:星の誕生が分子雲に与える影響範囲を知る

- MNRAS:Kagoshima galactic object survey with the Nobeyama 45-metre telescope by mapping in ammonia lines (KAGONMA): star formation feedback on dense molecular gas in the W33 complex 論文

- PASJ: Ammonia mapping observations toward the Galactic massive star-forming region Sh 2-255 and Sh 2-257 関連論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/09/26 天の川銀河中心の分子雲の距離と速度を精密計測

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2023/07/12 昔ながらの環境が残る星団の「人口調査」

- 2023/07/07 棒渦巻銀河の棒は、星形成を抑制する

- 2023/06/06 星屑の再利用で成長し続ける太古の巨大銀河

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/05/23 宇宙ジェットで掃き集められた分子雲

- 2023/02/22 中間質量ブラックホールの証拠?「おたまじゃくし」分子雲を発見

- 2023/02/16 磁力線を巻き込み成長する赤ちゃん星

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/10/04 大小マゼラン雲を包み、星の材料を守るシールドを発見

- 2022/09/16 星形成の運命を決めた天の川銀河の棒構造

- 2022/09/15 星団の星形成を引き起こす若い星たちの渦巻き運動

- 2022/09/06 材料を放り出され、星形成を止めてしまった銀河

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)