地球の大気・海水の量は小惑星の大量衝突で決まった

【2021年11月15日 東京工業大学地球生命研究所】

地球上の生命を形づくる炭素・窒素・水などの「揮発性物質」がどこから来たのかという問題は、太陽系科学や地球科学の最大の疑問の一つになっている。今のところ最有力とされている起源は、小惑星探査機「はやぶさ2」が訪れたリュウグウのような「C型小惑星」だ。C型小惑星由来だと考えられる「炭素質コンドライト」という隕石の分析から、C型小惑星は炭素・窒素・水を大量に含んでいるとみられている。

太古にC型小惑星がたくさん地球に衝突して揮発性物質をもたらしたのなら、地球に存在する炭素・窒素・水の割合と炭素質隕石での割合はほぼ同じになるはずだ。しかし実際には、地球に存在するこれら3つの物質の存在比は、炭素質隕石とは大きく違っている。窒素は炭素質隕石よりかなり少なく、次いで炭素・水の順に、いずれも炭素質隕石より存在量が少ないのだ。こうした食い違いがあるため、地球にこれらの物質をもたらしたのはC型小惑星とは別の天体では、と考える研究者もいる。

東京工業大学の櫻庭遥さんたちの研究チームは、現在の地球の大気と海水が形成される様子をうまく再現し、炭素・窒素・水の量も説明できるモデルを作ることに成功した。鍵になったのは、初期の地球表面を覆っていたマグマの海(マグマオーシャン)に水が溶け込むという過程と、地球にたくさんの小惑星が衝突することで大気が宇宙空間に逃げる効果だ。

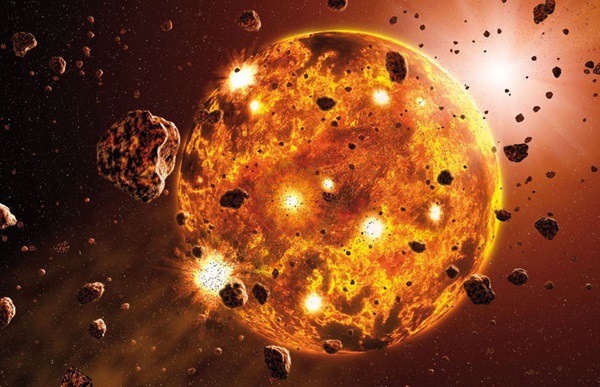

地球は約46億年前に原始惑星系円盤の中でたくさんの小天体が衝突・合体して形成された。できたばかりの地球は、天体が衝突するエネルギーによって表面が溶けたマグマオーシャンに覆われていた。

多くの小天体が衝突して地球が形づくられる様子を描いたイラスト。衝突のエネルギーで地球の表面は溶け、マグマオーシャンと呼ばれる状態になっていた(提供:Alan Brandon/Nature)

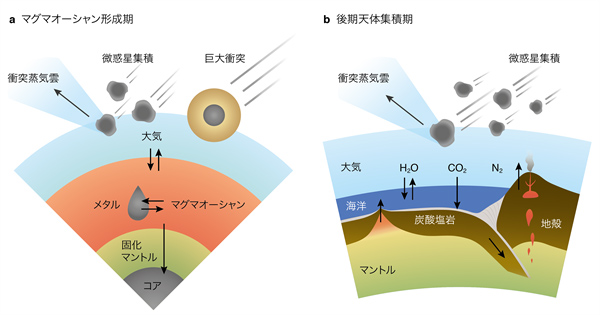

この時代の地球では、鉄は岩石より重いため、マグマオーシャンから分離して地球の中心部へと沈み、核となった。このときに、炭素・窒素・水の一部も鉄と一緒にマグマから抜けて核に取り込まれた。研究チームは、こうした過程を全て考慮したシミュレーションによって、マグマに溶け込みやすい水が地球のマントルと地殻に多く残ることを突き止めた。ただしこれだけでは、大気の中に窒素が実際よりも多く残ってしまう。

そこで櫻庭さんたちは、マグマオーシャンが固まって海が形成された後、地球に天体が降り注いだとされる時代(「後期重爆撃期」や「後期天体集積期」と呼ばれる)にも着目した。海ができたころの地球では、炭素の大部分は炭酸塩鉱物となって岩石などに取り込まれ、大気には窒素のみが残される。これらの過程についてもシミュレーションを行った結果、たくさんの小惑星が衝突して大気の7割以上が失われれば、現在の地球の炭素・窒素・水の割合を全て再現できることがわかった。

さらに、この結果は後期天体集積期に降り注ぐ天体のサイズによっても変わり、小さな天体がたくさん集積した場合にのみ、今の地球の元素の存在度が再現できることも明らかになった。

(a) マグマオーシャンに覆われていた時代の地球を表した図。天体の衝突でもたらされた物質のうち、鉄などの金属は中心に沈んで核となり、揮発性の物質はマグマオーシャンや大気に取り込まれる。また、天体衝突によって大気の一部は宇宙空間に逃げていく。(b) 海ができた後の後期天体集積期の地球。炭素は炭酸塩鉱物となって岩石に取り込まれ、大気には窒素のみが残される(提供:Sakuraba et al. (2021) Scientific Reports)

研究チームは今回の結果から、太陽系外に存在する地球サイズの惑星も、自然に地球と似た環境になるのではないかと予想している。主星からの距離がほどよくて液体の水が存在できる「ハビタブルゾーン」に地球サイズの惑星が生まれるケースでは、マグマオーシャンができてそこに水が取り込まれるとともに、後期天体集積で窒素の大半が大気から失われるという過程が、ほぼ必ず生じるだろうと考えられるからだ。

太陽系外でも地球型惑星が地球に似た環境になりやすいという結論は、今後の系外惑星での生命探索にとっても好ましい話だ。また、今回の結果を「はやぶさ2」が持ち帰ったリュウグウの試料の分析結果と比べることで、地球の揮発性物質がどこから来たのかという謎の解明がさらに進むことも期待される。

〈参照〉

- 東京工業大学地球生命研究所:たくさんの小惑星の衝突が地球の大気と海水の量を決定づけた

- Nature Scientific Reports:Numerous chondritic impactors and oxidized magma ocean set Earth’s volatile depletion 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/09/14 10例目、木星表面の閃光現象がとらえられる

- 2023/05/11 形成直後の地球表層は原始生命に苛酷な環境だった

- 2023/04/25 リュウグウ粒子に残る、穏やかな天体衝突の記録

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/02/27 リュウグウの始原的物質は太陽系で最初期にできたものかも

- 2023/02/20 南極隕石が明らかにした月の火山活動の変化

- 2023/01/18 隕石の有機物が物語る過去の火星環境

- 2022/12/22 低密度の系外惑星、「煮えたぎる海洋惑星」か

- 2022/12/20 地球型惑星の大気は強い紫外線に負けない

- 2022/12/14 隕石のアミノ酸はガンマ線で作られた可能性

- 2022/11/04 火星で観測史上最大の天体衝突

- 2022/10/25 リュウグウ粒子からガス成分を検出

- 2022/10/06 海を持つ惑星は赤色矮星の周りに意外と多く存在する可能性

- 2022/09/28 火星探査機の最新成果:堆積岩から有機物、天体衝突による地震検出

- 2022/09/16 木星で今世紀最大の巨大閃光現象を観測

- 2022/04/21 衝突の記憶を刻む小惑星由来の隕石

- 2022/03/18 ドローンとAIで隕石を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)