過去の記録からダルトン極小期の太陽活動が明らかに

【2021年9月27日 名古屋大学宇宙地球環境研究所】

太陽は約11年周期で活動の強さが変わることが知られている。太陽活動が活発な時期には黒点が増え、フレアなどの爆発現象が盛んに起こる。また、活動期には太陽から地球に届く荷電粒子も増えるため、オーロラも頻繁に見られる。

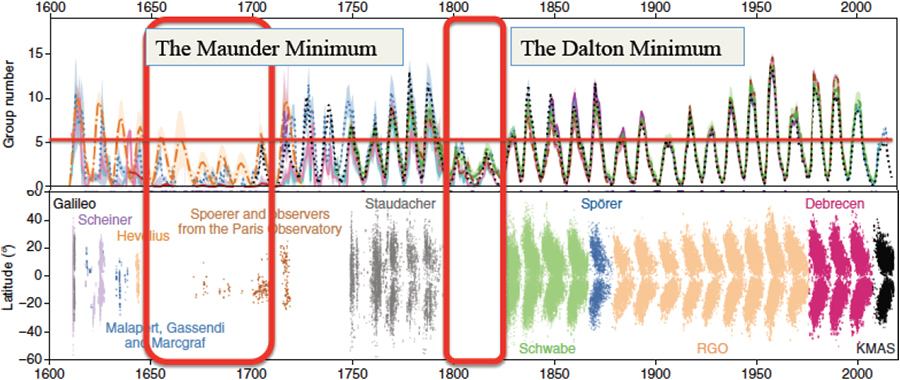

黒点の観測数を基にした太陽の活動周期の記録は、天体望遠鏡が発明された1600年代から約400年分が残されている。その記録から、太陽活動が数十年間にわたって特に弱まった時期が400年間に2回あったことがわかっている。一つは1645年から1715年にかけて続いた「マウンダー極小期」で、もう一つは1790年代から1820年代にかけての「ダルトン極小期」だ。マウンダー極小期には太陽黒点はほとんど現れず、同じ時期に地球の気候も寒冷化したことが知られている。

過去410年間の記録から復元された太陽活動の変化。上は黒点群の数、下は黒点が出現した太陽面の緯度を示す。11年周期で太陽活動は変動しているが、1645年ごろから1715年ごろにかけての「マウンダー極小期」と1790年代から1820年代にかけての「ダルトン極小期」には黒点群の数が非常に少なくなった。ただしダルトン極小期の黒点の出現緯度のデータはほとんどない。画像クリックで表示拡大(提供:Muñoz-Jaramillo and Vaquero (2019))

もう一方のダルトン極小期は、イギリスの気象学者・化学者で原子説を唱えたことでも有名なジョン・ドルトン(ダルトン)にちなんで名付けられている。ドルトンはこの時期にヨーロッパで観測されるオーロラの頻度が少なかったことを記録に残している。ダルトン極小期の太陽活動はマウンダー極小期よりは活発だったものの、やはり黒点の数は少なかったとされている。

ただし、どちらの極小期も観測データが現代ほど十分に残されているわけではないため、当時の黒点群の数を復元した結果などは、研究者によってかなりのばらつきがある。また、マウンダー極小期については、黒点が太陽の南半球に集中してわずかに出現したことや、コロナに「ストリーマー」(角のように尖った明るい構造)がほとんど見られなかったことが知られているが、ドルトン極小期の黒点の特徴やコロナの様子については、これまでよくわかっていなかった。

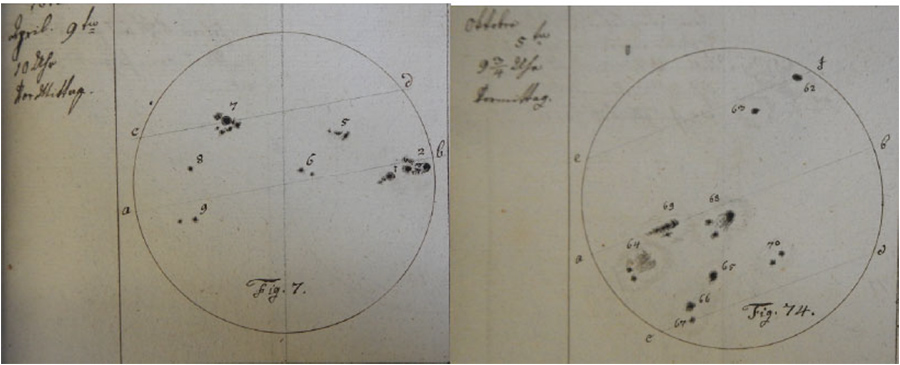

名古屋大学宇宙地球環境研究所の早川尚志さんを中心とする研究チームは、オーストリアの修道士ステファン・プラントナー(1782-1873)が残した太陽の観測記録からダルトン極小期の観測データを調べた。プラントナーの観測記録はダルトン極小期を含む1804年から1844年までのデータがオーストリアのウィルテン修道院に現在も保存されていて、早川さんたちは今回初めて観測記録の原本を詳しく調査した。

プラントナーが残した黒点のスケッチ。左が1816年4月9日、右が1816年10月5日のもの。南北両半球に黒点群が現れていることがわかる。画像クリックで表示拡大(提供:The Stiftsarchiv Wilten)

その結果、ダルトン極小期の黒点はマウンダー極小期とは違って太陽の南北両半球に出現していたことが明らかになった。早川さんたちは、1806年にアメリカで見えた皆既日食の記録から、当時の太陽コロナにストリーマーが見えていたことも突き止めている。この結果と今回明らかになった黒点の出現位置のデータから、ダルトン極小期はマウンダー極小期とは本質的に性質が異なる現象だったと早川さんたちは考えている。

2000年代以降、太陽活動が通常よりも低調な傾向が現在も続いている。今回の研究成果は、太陽活動が長期的に低下する時期に太陽黒点がどのような振る舞いを示すのかを実証したもので、こうした極小期を引き起こすメカニズムを解明する手がかりとなるかもしれない。

〈参照〉

- 名古屋大学宇宙地球環境研究所:オーストリアの修道院の歴史的観測から明かされるダルトン極小期の太陽活動

- 日本天文学会:2021年秋季年会講演予稿集

- The Astrophysical Journal:Stephan Prantner's Sunspot Observations during the Dalton Minimum 論文

- Journal of Space Weather and Space Climate:The Dalton Minimum and John Dalton’s Auroral Observations 論文

関連記事

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

- 2022/03/24 太陽型星では大気の加熱メカニズムは普遍的

- 2022/03/07 太陽コロナの特殊なイオンを実験室で生成

- 2022/03/03 太陽表面の乱流運動を深層学習でとらえる

- 2021/12/24 1957-8年、太陽活動が観測史上最大級の時期のオーロラ国内観測記録

- 2021/12/15 若い恒星のスーパーフレアに伴う物質の噴出を初検出

- 2021/09/22 「富岳」、太陽の自転周期を再現することに成功

- 2021/03/17 17世紀初頭、太陽活動の周期は16年まで延びていた

- 2021/02/26 表面からコロナ直下まで、ロケット観測でわかった太陽の磁場

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)