表面からコロナ直下まで、ロケット観測でわかった太陽の磁場

【2021年2月26日 国立天文台】

私たちが可視光線で見る太陽の像は光球と呼ばれていて、その表面温度は6000度ほどだ。光球の上には彩層という厚さ数千kmのガスの層があり、その上は遷移層と呼ばれる層を経てコロナへとつながっている。彩層からコロナまでは合わせて「太陽大気」と呼ばれ、皆既日食の際には彩層が鮮やかな赤色で、その上のコロナが淡い白色で輝く様子を見ることができる。

2019年7月3日、アルゼンチンで撮影された皆既日食。コロナの複雑な流線構造が見える(撮影:T.Hiroseさん。画像クリックで天体写真ギャラリーのページへ)

太陽大気は不思議な温度分布を持っている。彩層は約1万度、その上に広がるコロナは約100万度で、いずれも太陽の表面よりはるかに高温なのだ。彩層やコロナがなぜ表面より熱いのかはいまだ謎で、「彩層・コロナ加熱問題」という未解決問題の一つになっている。これまでの研究から、太陽大気が熱くなる原因には彩層の磁場が何らかの重要な役割を果たしているとみられているが、彩層の磁場の様子はほとんどわかっていない。

彩層のように1万度を超えるプラズマは、紫外線の波長で様々なスペクトルの光を放射・吸収する。また、磁場の中を光が通ると「偏光」という現象が起こる。そこで、彩層から出る紫外線の偏光を観測できれば、彩層の磁場について多くの情報を得られるはずだ。紫外線は地球の大気でほとんど吸収されてしまうため、宇宙空間から観測する必要があり、日米欧は共同で、太陽大気の磁場を計測する観測ロケット「CLASP(Chromospheric Lyman-Alpha SpectroPolarimeter)」と「CLASP2」を2015年と2019年にそれぞれ打ち上げた。

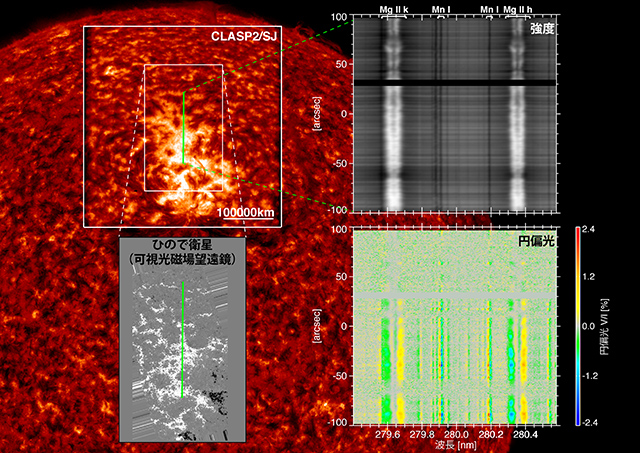

国立天文台の石川遼子さんとスペイン・カナリア天体物理研究所(IAC)のJavier Trujillo Buenoさんたちによる研究チームは、「CLASP2」が得た約6分半のデータのうち、太陽表面で特に明るく強い磁場が集中している活動領域「プラージュ」の観測データを解析した。その結果、波長280nm付近の紫外線の領域にあるマグネシウムイオンや中性マンガンのスペクトル線から、磁場で生じた円偏光を初めて検出した。

マグネシウムイオンのスペクトルは彩層内の比較的高い場所から放射され、マンガンのスペクトルは彩層の底に近い部分から放射されるため、今回のデータによって、彩層全体の連続した磁場の情報が得られた。さらに、太陽表面を観測する衛星「ひので」のデータも組み合わせることで、太陽の表面から彩層の底部・中部・コロナ直下にわたる、活動領域の磁場の構造が世界で初めて明らかになった。

今回解析が行われた観測データ。(左上)「CLASP2」のカメラで撮影された彩層の画像。中央の緑色の線の位置にスリットを当てて、スペクトルと偏光の観測が行われた。(右上)「CLASP2」で得られた紫外線スペクトル。Mg II k, Mg II h がマグネシウムイオン、Mn I が中性マンガンのスペクトル。(右下)右上と同じ波長のスペクトルについて、円偏光の強さを測定した結果。(左下)太陽観測衛星「ひので」の可視光線磁場望遠鏡による、同時刻・同位置の観測画像。白がN極, 黒がS極で磁場の強い部分。(背景)NASAの太陽観測衛星「SDO」による太陽全球の彩層面像(提供:国立天文台, IAC, NASA/MSFC, IAS)

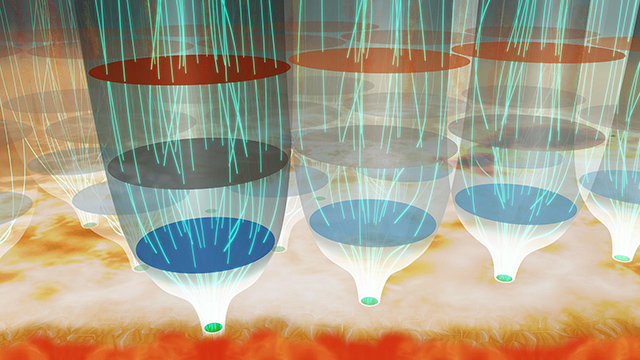

石川さんたちの解析により、太陽の表面には小さくすぼまった「磁束管」(磁力線の束)が互いに離れて分布しているが、彩層まで高度が上がると急激に磁場が弱まり、彩層内でも上空へ行くほど徐々に磁場が弱くなることがわかった。また、表面では磁場が弱いのに彩層内では比較的強い磁場を持つような場所も存在することが明らかになった。これらのデータから、彩層では磁束管が急激に膨張して互いにひしめき合っているという、これまで想像されていた描像が観測で初めて裏付けられた。

太陽の表面から彩層の最上部までのびる磁束管の様子を示したイラスト(提供:国立天文台)

さらに、彩層の最も上部では、磁場が強い場所ほどプラズマのエネルギー密度も高いことがわかった。これは、彩層が加熱されている原因が磁場にあることを明らかに示す結果だ。彩層やコロナが加熱されている謎を解くためには、今後は太陽表面だけでなく彩層の上部での磁場を詳しく観測することが欠かせない、と研究チームでは考えている。

「CLASP2」の打ち上げと今回の研究成果の解説動画(提供:WebMaster Hinode)

〈参照〉

- 国立天文台 科学衛星「ひので」:太陽表面からコロナ直下に迫る―太陽観測ロケット実験CLASP2が測定した太陽大気の磁場

- NASA:NASA Missions Make Unprecedented Map of Sun’s Magnetic Field

- IAC:The CLASP2 space experiment achieves an unprecedented map of the Sun’s magnetic field from the photosphere up to the base of the corona

- Science Advances:Mapping solar magnetic fields from the photosphere to the base of the corona 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/26 木星大気の長期変動は「ねじれ振動」に起因する可能性

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2023/01/06 ほ座パルサー星雲のX線偏光は、かに星雲の2倍以上

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/29 宇宙最初の星は「ひとりっ子」で誕生する

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

- 2022/03/24 太陽型星では大気の加熱メカニズムは普遍的

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)