リュウグウの6割は有機物かもしれない

【2020年6月25日 岡山大学】

小惑星探査機「はやぶさ2」が探査を行ったリュウグウは「C型小惑星」に分類されていて、炭素質コンドライトと呼ばれる隕石にスペクトルが似ている。炭素質コンドライトは有機物や水を数%含む始原的な隕石で、リュウグウもこのタイプの隕石と同じような組成であると考えられてきた。

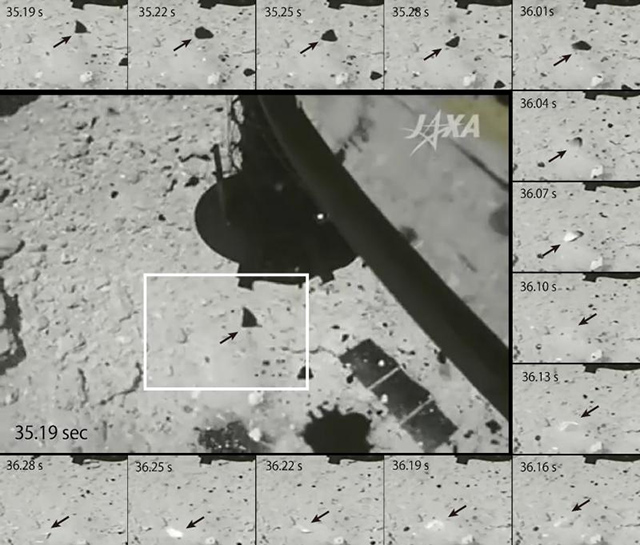

一方で、リュウグウの表面は強い宇宙風化を受けているらしいことが「はやぶさ2」の観測データからわかっている。たとえば、2019年2月22日に「はやぶさ2」がリュウグウの表面に初のタッチダウンを行った際の映像には、着地の瞬間におびただしい量の岩の破片や砂が巻き上げられる様子がとらえられているが、ここに写っている岩石の破片の中には、平べったい板状の石で片面が白っぽく、もう片面が黒っぽいものが見られる。

「はやぶさ2」の第一回タッチダウン(2019年2月22日)で四散するリュウグウの物質をとらえた連続画像。矢印で示した破片は回転しながら黒色から白色へと変化しているように見える(提供:JAXA)

岡山大学のChristian Potiszilさん、中村栄三さんたちの研究チームは、このように面によって大きく色が異なる岩石片は、宇宙風化によって表面が変色したものではないかと考えた。

一般的に、普通の岩石の主成分であるケイ酸塩が多い岩石では、宇宙風化を受けると鉄の微粒子が表面で生成されるため、反射率が下がって黒っぽくなる。一方、有機物を多く含む岩石では、宇宙風化によって有機分子が黒鉛に変化するため、反射率が高くなって白っぽい色に変わる。そのため、「はやぶさ2」の映像で見られる岩石片は、黒っぽい面がリュウグウの内部側、白っぽい面がリュウグウの表面側を向いていたのではないかと推測したのだ。

そこでPotiszilさんたちは、過去に行われた様々な隕石の宇宙風化実験のデータと、「はやぶさ2」で得られているリュウグウの反射率の観測データから、リュウグウの表面物質に含まれる有機物の量を理論的に計算してみた。その結果、リュウグウ表面の反射率を再現するためには、表面物質に約60%もの有機物が含まれている必要があるという結論になった。これは炭素質コンドライトの有機物の含有率(数%程度)よりもはるかに高い値だ。

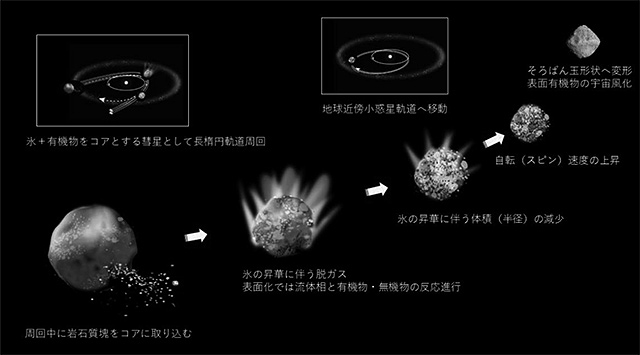

この結果から研究チームでは、リュウグウはもともと氷と有機物からなる彗星の核だったのかもしれないと考えている。彗星核が周期的に太陽に接近することで氷が失われ、有機物の濃集や重合、分解などの化学反応が進んだことで、有機物の割合が非常に高くなったのではないかというのだ。

研究結果に基づくリュウグウの進化の歴史。もともと氷と有機物でできた彗星の核だったリュウグウは、繰り返し太陽に接近することで氷が昇華して失われ、有機物が濃集した。同時に、軌道上の岩石物質が徐々に彗星核に取り込まれていった。氷が揮発することで核のサイズが減少し、自転速度が速まることで、そろばん玉型の形状を持ち、有機物に富む瓦礫状の小惑星になったという(提供:(リュウグウ画像)JAXA、東京大学、高知大学、立教大学、名古屋大学、千葉工大、明治大、会津大、産総研、(その他)岡山大学プレスリリース

この枯渇した彗星核が軌道上の岩石質の物質を取り込んだと考えれば、現在のリュウグウががれきの集積したスカスカの天体(ラブルパイル天体)であることも説明できる。さらに、取り込まれた岩石物質は相対的に密度が高く重いため、時間とともにリュウグウの中心に沈み込んでいくが、表面からは氷が蒸発して失われるため、リュウグウのサイズは小さくなる。この効果でリュウグウは次第に自転が速くなり、現在のように赤道部分が張り出した「そろばん玉」型の形状になったのではないかとも考えられる。

今年の年末に「はやぶさ2」が地球に帰還し、リュウグウのサンプルを持ち帰ることができれば、この推論が正しいかどうかをサンプルの直接分析で確かめることができる。中村さんは、「この研究の発端は、YouTubeで『はやぶさ2』のタッチダウンの動画を何度も見ている最中の思いつきです。実際に回収試料を分析することによって、自分が立てた仮説を自分たちの手で検証できることが科学者としての最高の喜びです」とコメントしている。

〈参照〉

- 岡山大学:小惑星「リュウグウ」が大量の有機物からなる可能性を示唆 「はやぶさ2」タッチダウン時に巻き上がった破片の色から推定

- Astrobiology:The Albedo of Ryugu: Evidence for a High Organic Abundance, as Inferred from the Hayabusa2 Touchdown Maneuver 論文

〈関連リンク〉

- 岡山大学惑星物質研究所

- 「はやぶさ2」:

- 星ナビ.com 「はやぶさ2」ミッションレポート

関連記事

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/17 初期火星の有機物は一酸化炭素から作られた

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/04/11 17日に「ステライメージで彗星画像処理」ライブ配信

- 2024/03/28 4月3日にYouTubeライブ「ステラナビゲータでポン・ブルックス彗星を楽しむ!」

- 2024/03/25 2024年4月 ポン・ブルックス彗星が4等前後

- 2024/03/21 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星写真を仕上げる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/18 ほうき星を見て、撮って、処理する:メトカーフコンポジットで尾や頭部を描出(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/14 ほうき星を見て、撮って、処理する:ステラショットで彗星を拡大撮影(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/12 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星拡大撮影の計画を立てる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/08 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星星景撮影の計画を立てる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/08 2024年3月 ポン・ブルックス彗星が5等前後

- 2024/02/07 【使いこなし講座】あなたの知らないステラナビゲータシリーズ~彗星がやってくる~

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/24 2023年度日本天文学会各賞の受賞者発表 板垣さん、西村さんら

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/28 彗星コマ中のアンモニア分子の起源

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)