生まれたての巨大ガス惑星は落下の運命を避けられる

【2020年3月25日 東北大学】

1995年に太陽以外の恒星の周りを回る系外惑星が初めて見つかって以来、現在までに4000個以上の系外惑星が発見されている。これらの惑星は質量も軌道の形も様々だが、この統計結果をうまく説明できるような惑星の形成モデルを構築するのは容易ではない。とりわけ問題となっていたのが、木星や土星のようにガスを主成分とし、その木星を上回るほどの質量を持つ巨大ガス惑星の存在だ。

系外惑星は太陽系の惑星と同じように、恒星が誕生する際に周囲を取り巻くガスや塵からなる原始惑星系円盤の中で形成されると考えられている。円盤中の物質が集まって惑星となるのだが、残された物質はその惑星の回転を遅らせ、中心へ引きずり込むブレーキとなってしまう。そのため、木星よりも大きな質量のガス惑星は最終的に中心星へ落下してしまい、生き残ることができないのではないかと指摘されていた。

この謎に迫るため、東北大学の田中秀和さんたちの研究グループは、最新の数値流体計算に基づいて新たな理論モデルを構築した。従来はガスが集積する過程と惑星の落下は別々に研究されていたが、両者を同時に計算すると落下が抑制されることがわかった。ブレーキとなるはずのガスが惑星に取り込まれることで、ガス密度が低下して抵抗が減るからだ。

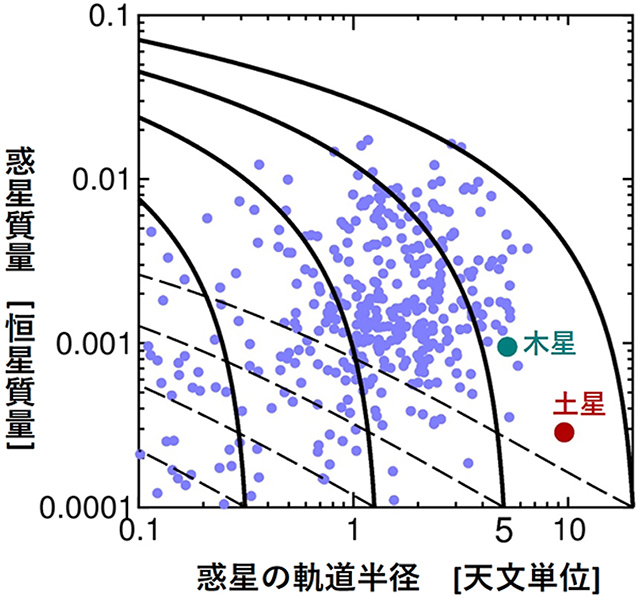

惑星質量と惑星軌道半径の進化経路を表した図。実線は本研究の結果、破線は従来研究の一例。青点は観測された系外巨大ガス惑星、緑は木星、赤は土星を表す。従来研究の進化経路では急速な惑星落下のため重い巨大惑星を作れないが、本研究の進化経路であればすべての系外惑星の形成が可能(提供:リリースより、以下同)

このモデルでは、木星の10倍以上も重い系外巨大ガス惑星も中心星へ落ちることなく形成できる。さらに、現実に観測されている様々な原始惑星系円盤の質量の分布から、これまで観測された巨大系外惑星の質量の分布を説明することもできた。

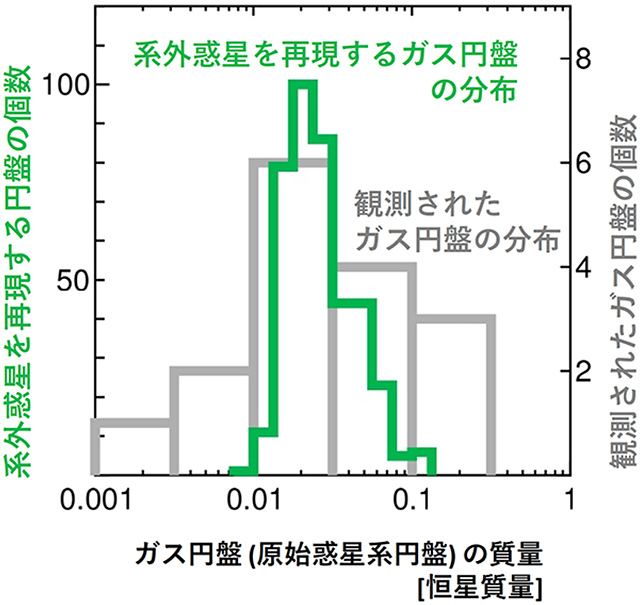

本研究のモデルによる系外惑星を再現する原始惑星系円盤の質量分布と、観測されたガス円盤の質量分布を比較したグラフ。恒星質量の0.01倍以上では両者の質量分布の形はよく一致しており、観測された原始惑星系円盤から系外巨大惑星を再現できることを示す。恒星質量の0.01倍以下のガス円盤では巨大惑星は形成されない

今回の研究では質量が地球の数百倍から数千倍もある巨大ガス惑星が対象となったが、この理論モデルをさらに発展させることで、生命が居住できる条件を備えた地球型惑星の誕生までも説明できるようになることが期待される。

〈参照〉

関連記事

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/07/13 塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

- 2023/06/30 惑星が誕生するタイミングをとらえる

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/03/23 水蒸気で囲まれた原始星に、太陽系の水が経てきた歴史を見る

- 2023/01/17 原始惑星系円盤の内側に隠れていた大量のガス

- 2023/01/17 光合成の蛍光から系外惑星の生命を探す

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)