「オシリス・レックス」、ベンヌからの物質放出を発見

【2019年3月29日 NASA】

NASAの小惑星探査機「オシリス・レックス(OSIRIS-REx)」は、昨年12月4日にベンヌ((101955) Bennu)に到着した後、12月31日にベンヌの周回軌道に入り、様々な観測を行ってきた。12月11日にはベンヌの表面に含水鉱物を発見したことが発表されている(参照:「オシリス・レックス、早速ベンヌに水の存在を確認」)。

3月19日、これまでの観測成果が計7編の論文として科学雑誌『Nature』に掲載された。同じくC型小惑星からのサンプルリターンを目指し、「オシリス・レックス」ミッションとも協力関係にある日本の「はやぶさ2」ミッションチームも、同じ日に『Science』電子版で初期観測成果を発表している(参照:「リュウグウにはやはり水があった」)。3月18〜22日に米国で開催された第50回月惑星科学会議に両チームとも発表のタイミングを合わせたとみられる。今回発表されたオシリス・レックスの主な成果をまとめておこう。

ベンヌの表面から物質が放出されていた

1月6日、ベンヌの表面から宇宙空間に向かって粒子が放出される現象が撮影された。これまでに複数回の噴出がとらえているという。

ベンヌの表面から宇宙空間に放出される粒子。1月19日に「オシリス・レックス」の光学航法カメラ「NavCam 1」で撮影。0.0014秒露出で撮影した小惑星本体と5秒露出で撮影した粒子の画像を1枚に合成している(提供:NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin)

放出された粒子の多くはベンヌから離れていくが、中にはベンヌを周回した後で再び表面へ落下するものも見つかった。運用チームで安全性を評価したところ、これらの粒子は探査機に危険を及ぼすものではないと判断されている。運用チームでは現在も分析を続けており、物質が放出される理由を調べている。

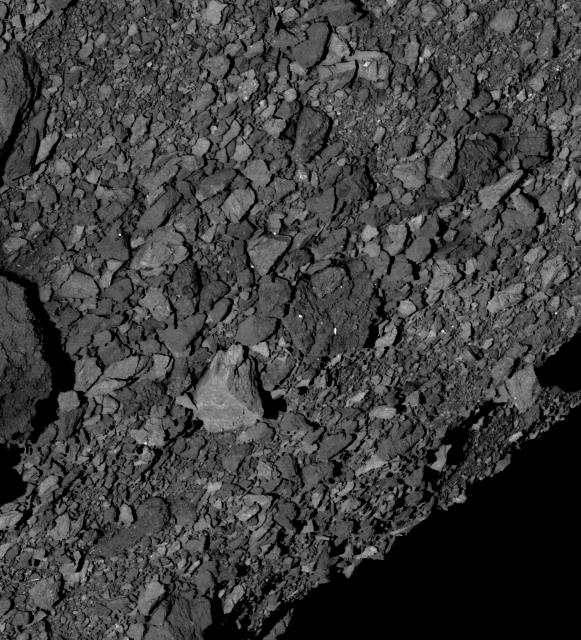

ベンヌも岩だらけ

事前の地上観測で、ベンヌの表面はほぼなだらかで大きな岩塊は数個ほどしかないと予想されていたが、オシリス・レックスの観測によって、実際には表面全体が起伏の激しい岩塊だらけの地形であることが明らかになった。予想外の岩の多さに「はやぶさ2」チームが戸惑った小惑星リュウグウとまったく同じ状況だ。

ベンヌの南半球の一部。3月7日に距離約5kmから高解像度カメラ「PolyCam」で撮影。小惑星表面が多くの岩塊で埋め尽くされている。画面の中央やや下に写っている白っぽい岩塊は幅が約7.4m(提供:NASA/Goddard/University of Arizona)

もともとオシリス・レックスでは、岩塊などの障害物がない半径25mほどのエリアに降りて表面のサンプルを採取することを想定していた。しかし、ベンヌの表面は予想外に起伏が激しく、半径25mサイズの平らな場所は見つからなかった。このため、運用チームではより狭い候補地点を探している。

これを受けて、探査機の降下も当初の計画より精密に行わなければならないことになったため、運用チームでは「タッチ・アンド・ゴー(Touch-and-Go; TAG)」と呼んでいる当初のサンプル採取計画を修正し、より小さな場所にピンポイントで降りる計画「ブルズアイ TAG」を練っている。

「これまでベンヌで行ってきたオシリス・レックスの運用を通じて、探査機も運用チームも、当初の想定を上回る精度で運用できることがわかりました。ベンヌは私たちに、荒い地形を克服せよという課題を突きつけてきましたが、オシリス・レックスならこれをやり遂げると信じています」(プロジェクトマネージャー Rich Burnsさん)。

その他の成果

今回発表された論文では、他にも以下のような発見が報告されている。

- ベンヌ最大の岩塊は差し渡し58m

- ベンヌの表面の反射率はわずか4%。太陽系で最も黒い天体の一つ

- ベンヌ表面の年齢は1億〜10億年で、予想よりは古いものの、現在も表面の変化が続いている

- ベンヌの体積は約60%が空隙で、瓦礫が集積した「ラブルパイル天体」

- 表面全体で含水鉱物が検出されており、水の作用で変質したCMコンドライト隕石に最も近い

- ベンヌの自転は100年間に1秒の割合で定常的に速まっている。これは、反射率や表面温度がベンヌの表面で場所ごとに異なっているために回転力が生じ、少しずつ自転速度が変化する「YORP効果」によるものと思われる

ベンヌは過去に探査機が周回した天体では最小のものだ。この小天体を調べることで、太陽系の起源や、地球上の水・有機分子の源を解明する手がかり、地球周辺の宇宙空間に存在する天然資源についての情報などがさらに詳しく得られることになるだろう。また、地球に衝突する可能性のある小天体について理解が深まることにもつながる。

「オシリス・レックスがこの3か月で行った最初のベンヌ探査は、発見とは何かということを私たちに気づかせてくれました。発見を得るためには、驚きと機転と柔軟性が鍵です。ベンヌのような小惑星を研究することで、太陽系の起源に迫ることができます。オシリス・レックスが持ち帰るサンプルは、私たち生命はどこから来たかという最大の謎に答をもたらすのにも役立つことでしょう」(NASA惑星科学部門 Lori Glazeさん)。

〈参照〉

- NASA:

- University of Arizona:An Odd Ball in Space: OSIRIS-REx Spacecraft Studies Asteroid Bennu Up Close

- University of Colorado Boulder:OSIRIS-REx spies on the weird, wild gravity of an asteroid

- Southwest Research Institute:SwRI-led team identifies water-bearing minerals on asteroid Bennu

- Nature.com:OSIRIS-REx mission to Bennu 論文リンク集

- Nature:The unexpected surface of asteroid (101955) Bennu

- Nature Geoscience:

- Nature Astronomy:

- Nature Communications:The operational environment and rotational acceleration of asteroid (101955) Bennu from OSIRIS-REx observations

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/12 「オシリス・レックス」の試料を受け入れるJAXA施設が完成

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/15 2023年12月22日 ベスタがオリオン座で衝

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/12 小惑星レオーナによるベテルギウスの食、世界各地で観測

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/11/07 探査機「ルーシー」が最初の目標小惑星に接近、衛星を発見

- 2023/10/18 オシリス・レックスのカプセルを開封、試料から炭素・水の証拠

- 2023/10/16 金属小惑星を目指す探査機「サイキ」打ち上げ成功

- 2023/09/25 探査機「オシリス・レックス」地球帰還、小惑星ベンヌの試料入りカプセルを届ける

- 2023/08/23 2023年8月30日 フローラがみずがめ座で衝

- 2023/07/26 「はやぶさ2」が次に目指す小惑星、イトカワと類似

- 2023/07/19 リュウグウの炭酸塩に、母天体が独特な環境で進化した形跡

- 2023/04/25 リュウグウ粒子に残る、穏やかな天体衝突の記録

- 2023/04/06 リュウグウでアミノ酸が生成された痕跡

- 2023/03/29 小惑星リュウグウに核酸塩基とビタミンが存在、過去には水による変性も

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)