「ひので」撮影、大規模フレアを起こした活動領域の磁場構造とX線動画

今月6日から11日(日本時間、以下同)にかけて、太陽の「活動領域2673」と呼ばれる黒点群で大規模なフレア(爆発現象)が4回にわたり発生した。その直前の5日朝に黒点群が急激に成長したことを受け、日本の太陽観測衛星「ひので」の観測チームは予定していた観測を中止し、5日の夕方からこの黒点群の観測を開始した。

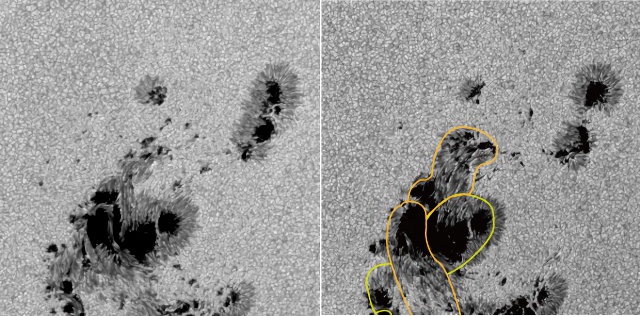

「ひので」が大規模フレア発生の少し前の6日9時にとらえた黒点群の磁場構造と、さらにその10時間前となる5日23時にとらえた磁場構造との比較から、元からあったN極の単極黒点のところに2対の新しいN極とS極の黒点ペアが分断するように現れたと考えられている。このペアの出現によって大きくねじ曲げられた磁力線ができ、エネルギーがコロナ磁場に蓄えられた(それが解放されて大規模フレアとなった)可能性が考えられる。

「ひので」がとらえた黒点群。(左)9月5日23時、(右)9月6日9時。黄色で囲まれた部分は元からあったN極の単極黒点、オレンジで囲まれた部分は後に出現した2対の黒点ペア(提供:国立天文台/JAXA、以下同)

視線方向の磁場分布(日時は同上)。白がN極、黒がS極を表している

フレア発生前の太陽表面の磁場構造を詳細に解析することにより、具体的にどのようなメカニズムが今回の大規模フレアを引き起こす引き金になったのかが明らかになると期待される。フレアを起こすきっかけとなる磁場構造やメカニズムが解明できれば、磁場構造の変化を監視することで、人工衛星や宇宙飛行士、地上の通信網などに影響を与えうるフレアが事前に精度良く予測できるようになるだろう。

また、6日と11日に起こった2回のフレアについて、「ひので」がX線観測でとらえた爆発の瞬間の動画も公開された。

9月5日から6日にかけての活動領域2673のX線動画。活動領域に磁場のエネルギーがたまり、6日11時53分(世界時、日本時間では20時53分)に大規模フレアが起こった様子がとらえられている

11日に、太陽の西の縁まで移動した活動領域で起こった大規模フレアの動画。暗いところが、X線で明るく輝いている部分に対応している

フレアにおける磁場のエネルギーの解放は磁力線のつなぎ替え(磁気リコネクション)を通して起こると考えられているが、磁気リコネクションを横から鮮明にとらえられるのはフレアが太陽の縁で起こった場合に限られるため、今回(とくに11日)の観測は貴重なものである。太陽面中央付近と縁でとらえたデータの解析から、磁気リコネクションによって磁場のエネルギーが解放される仕組みがより詳細に解明されると期待される。

関連記事

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/26 木星大気の長期変動は「ねじれ振動」に起因する可能性

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2023/01/06 ほ座パルサー星雲のX線偏光は、かに星雲の2倍以上

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/10/07 巨大ブラックホールのフレアが電波ジェットを作り出す

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/29 宇宙最初の星は「ひとりっ子」で誕生する

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/08/12 トモエゴゼンが赤色矮星の短時間フレアを多数検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)