銀河の星形成活動制御メカニズム、110億年前と現在で異なる可能性

星形成活動を行っている銀河の重元素(ヘリウムより重い元素)の量は、銀河へのガスの流入や星形成、銀河からガスが流出する過程が複雑に絡み合った結果として現れる。どのくらいの量の重元素が銀河に存在するのか、その量が星形成活動の強さと関係性があるのかどうかを調べることは、銀河の進化を明らかにする上で重要な手がかりになる。

スイス連邦工科大学チューリッヒ校の小野寺仁人さん(現・国立天文台ハワイ観測所)たちの研究チームは、ハワイ・マウナケアにあるW.M.ケック望遠鏡を用いて、110億年前の宇宙で典型的に見られる星形成銀河を41個観測した。

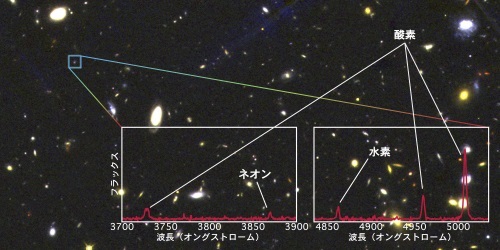

観測された銀河の一つ(青枠)と重元素の量を示すデータ(提供:3D-HST/NASA/ESA/STScI)

その結果、110億年前の(つまり遠方の)宇宙に存在する平均的な銀河の重元素の量が、現在の(近傍の)宇宙の平均的な銀河に比べてわずか2割程度しかないことが明らかになった。

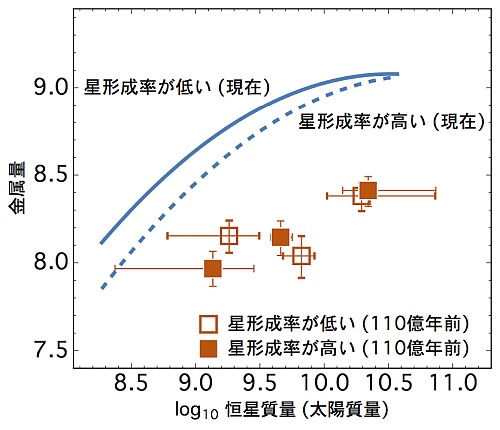

さらに、遠方銀河の重元素量が星形成活動の度合いによらないことが新たに発見された。これまで近傍宇宙で知られていた「星形成活動が弱い銀河では重元素量が高い傾向にある」という関係とは対照的な結果であり、初期の宇宙では星形成活動を司る物理的なメカニズムが現在とは異なっていたことを示唆している。

銀河の重元素量を表すグラフ。横軸は銀河の大きさ(恒星質量)、縦軸は重元素量。同じ質量で比較すると、現在の銀河(2本の青いデータ)に比べて110億年前の銀河(四角のデータ)は重元素量が少ない。また、現在の銀河は星形成率が低いと重元素量が高い傾向にあるが、110億年前の銀河では傾向が見られない(提供:国立天文台)

遠方宇宙では宇宙の大規模構造から供給されるガスの流入のペースが速すぎるため、星形成活動が活発でも大量のガスをすぐには消費できないことが、重元素量の傾向が見られないことに関係しているのかもしれない。銀河の重元素量と星形成率、恒星質量の関係を理解することで、銀河の進化についてより深い洞察が得られると期待されている。

〈参照〉

- すばる望遠鏡: 110億年前の宇宙では星形成活動を制御するメカニズムが変化していた?

- W.M.ケック天文台: Metal Content in Early Galaxies Challenges Star Forming Theory

- The Astrophysical Journal: ISM EXCITATION AND METALLICITY OF STAR-FORMING GALAXIES AT Z ~ 3.3 FROM NEAR-IR SPECTROSCOPY 論文/プレプリント

〈関連リンク〉

- W.M.ケック天文台: http://www.keckobservatory.org/

- すばる望遠鏡: http://subarutelescope.org/

- 星ナビ.com こだわり天文書評:

〈関連ニュース〉

- 2013/12/06 - 100億年前の銀河、星形成率は今の20倍

- 2011/11/11 - 初期宇宙に「化学進化」が進んだ銀河を発見

関連記事

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/11/16 酸素は131~133億年前の宇宙で急激に増えた

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/09/22 銀河団のメンバー銀河を用いた宇宙物質量の新測定法

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2023/07/12 昔ながらの環境が残る星団の「人口調査」

- 2023/07/07 棒渦巻銀河の棒は、星形成を抑制する

- 2023/06/06 星屑の再利用で成長し続ける太古の巨大銀河

- 2023/02/16 磁力線を巻き込み成長する赤ちゃん星

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/10/04 大小マゼラン雲を包み、星の材料を守るシールドを発見

- 2022/09/16 星形成の運命を決めた天の川銀河の棒構造

- 2022/09/15 星団の星形成を引き起こす若い星たちの渦巻き運動

- 2022/09/06 材料を放り出され、星形成を止めてしまった銀河

- 2022/06/06 灯台もと明るし、見過ごされてきたクエーサー周辺

- 2022/03/16 星の誕生が分子雲に影響を与える範囲は狭い

- 2022/03/04 129億年前の銀河から窒素と酸素を検出

- 2021/11/11 銀河団中の銀河が星の材料を失うメカニズム

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)