シミュレーションで推測、太陽系第9惑星存在の可能性

【2016年1月21日 Caltech】

カリフォルニア工科大学のKonstantin BatyginさんとMike Brownさんが数値モデルとコンピュータ・シミュレーションから、太陽系の「第9惑星」が存在する可能性を示した。計算によればこの天体は海王星の20倍以上も遠いところを1万年から2万年かけて公転しており、地球の10倍の質量を持つ。推測される大きさから、小惑星や準惑星ではなく「惑星」であると考えられる。

「第9惑星」の想像図(提供:Caltech/R. Hurt (IPAC))

「第9惑星」の想像図(提供:Caltech/R. Hurt (IPAC))

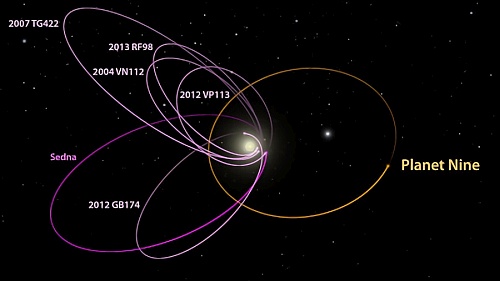

Batyginさんたちは別の先行研究を元に、太陽系の最遠に位置する6つの太陽系外縁天体の軌道を調べ、公転周期や遠日点(軌道上で太陽から最も遠ざかる点)の距離は異なるものの概ね同じ方向を向いた楕円軌道をしていることに気が付いた。さらに、これら6天体は軌道の傾きもほぼ一致していた。

セドナなど6つの太陽系外縁天体の軌道と「第9惑星」の軌道(提供:Caltech/R. Hurt (IPAC); [Diagram created using WorldWide Telescope.]、以下同)

セドナなど6つの太陽系外縁天体の軌道と「第9惑星」の軌道(提供:Caltech/R. Hurt (IPAC); [Diagram created using WorldWide Telescope.]、以下同)

未知の天体の影響によってこのような軌道になったと考えて条件に合うようなモデルを探ったところ、近日点(軌道上で太陽に最も近づく点)が6天体とは180度反対にあり、楕円軌道で公転する質量の大きい「第9惑星」が存在すると仮定すれば、うまく説明できることが示された。

「第9惑星」があるとすれば、セドナや小惑星2012 VP113といった非常に遠い天体の軌道も説明できるという。セドナは一番太陽に近づくときでも海王星の外側にあり、小惑星2012 VP113はさらに遠い。

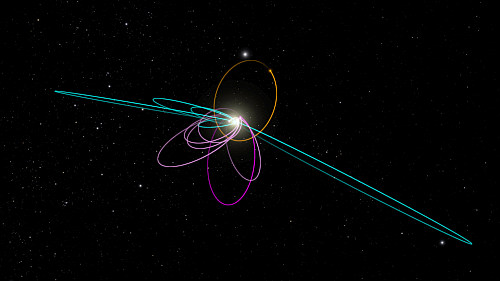

さらに計算からは、「第9惑星」の影響によって太陽系の惑星の軌道面と垂直な軌道を運動する太陽系外縁天体が存在するはずだと予測されるが、実際にそのような天体が4つ見つかっている。

惑星の軌道面に垂直な軌道を持つ天体の軌道図と「第9惑星」などの軌道

惑星の軌道面に垂直な軌道を持つ天体の軌道図と「第9惑星」などの軌道

シミュレーションやモデルをさらに改良する一方で、観測的な「第9惑星」探しももちろん始まっている。軌道上のどこにあるかは不明だが、もしかしたら過去の画像中に見つかるかもしれないし、太陽から一番遠ざかっていても「すばる望遠鏡」などで発見できる可能性がある。

Brownさんは10年前、冥王星が惑星から準惑星に再分類され太陽系の惑星が8個になった際に大きな役割を果たした人物の一人だ。彼らによって減らされた太陽系の惑星が、再び(彼らによって)9個に戻る日がやってくるかもしれない。

〈参照〉

- Caltech: Researchers Find Evidence of a Real Ninth Planet

- The Astronomical Journal: EVIDENCE FOR A DISTANT GIANT PLANET IN THE SOLAR SYSTEM 論文

〈関連リンク〉

- Caltech: http://www.caltech.edu/

- 星ナビ.com こだわり天文書評:

〈関連ニュース〉

- 2015/11/13 - すばる望遠鏡、150億kmかなたの太陽系の最遠天体を発見

- 2014/03/28 - 太陽系の果てに新たな小惑星

- 2011/02/21 - 新たな「第9惑星」発見はいつ? NASAが疑問に答える

- 2008/02/28 - 太陽系外縁部に未知の惑星の存在を予測

- 2004/03/16 - 冥王星の3倍かなた、太陽系最遠の天体が発見された

〈関連製品・商品〉

関連記事

- 2024/07/02 カイパーベルトは予想外に広い?鍵となる天体を「すばる」で発見

- 2023/08/31 太陽系外縁天体の特性、未知の惑星で説明

- 2023/02/15 太陽系外縁天体クワーオアーに環を発見

- 2021/08/03 太陽系外縁から移動してきた?小惑星帯に非常に赤い天体

- 2020/12/16 太陽系「第9惑星」と類似?中心から遠く弾かれた系外惑星

- 2020/03/23 極寒でのみ存在する赤色が解き明かす外太陽系氷天体の謎

- 2019/12/03 準惑星候補クワーオアーによる恒星食の動画観測に成功

- 2019/07/02 太陽系外縁天体の衛星は巨大天体衝突で形成された可能性

- 2019/01/30 小型望遠鏡で発見、約50億km彼方にある直径3km弱の小天体

- 2019/01/28 風変わりな太陽系外縁天体の軌道を第9惑星なしで説明

- 2018/12/25 太陽系の観測史上最も遠方で発見された小天体「ファーアウト」

- 2018/10/05 すばる望遠鏡、新たな太陽系外縁天体を発見

- 2018/06/11 セドナの軌道は「第9惑星」がなくても説明できる

- 2018/06/07 ウルティマ・トゥーレに向けて目覚めたニューホライズンズ

- 2018/03/16 ニューホライズンズの次の目標天体は「世界の果て」

- 2017/12/08 太陽系外縁天体の地下海は潮汐加熱で延命

- 2017/06/27 太陽系外縁部に歪み、未知の惑星による影響の可能性

- 2017/05/22 大型の太陽系外縁天体2007 OR10に衛星

- 2017/04/20 アルマがとらえた太陽系外縁天体2014 UZ224

- 2016/10/14 新たな太陽系外縁天体2014 UZ224

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)