銀河中心核のブラックホールを取り巻く塵のリングを検出

【2022年11月25日 京都産業大学】

ほとんどの銀河の中心部には、太陽質量の100万倍から10億倍程度の超大質量ブラックホールが存在するとされる。そうしたブラックホールのなかには周囲からガスが流れ込んでいるものがある。ガスは真っ直ぐ落下するのではなく、円盤を形成して回転しながら落下しており、その過程で円盤は摩擦により明るく輝く。また、エネルギーの一部は円盤から垂直な方向にジェットを放出することで解放されている。ただし、円盤そのものは地球から見るとあまりに小さいため、姿をとらえられない。

銀河によっては円盤の輝きが遮られているように見えることから、円盤の外側には塵(ダスト)がドーナツ状に集まった「トーラス」という構造があるという仮説が40年前から存在する。このトーラスも銀河全体から見れば小さいため観測は困難だが、様々な形でその姿をとらえようとする試みが続けられている。

トーラスの内側の塵は、ブラックホール付近から放たれる紫外線によって加熱されることで、赤外線を放っていると考えられる。すると、中心の穴を地球に向けているような角度のトーラスであれば、塵のリングが赤外線で輝いているのが観測できるはずだ。そこで、京都産業大学の岸本真さんたちの研究チームは、その条件を満たす銀河中心核として、りょうけん座の方向約6200万光年の距離に位置する渦巻銀河「NGC 4151」に注目した。

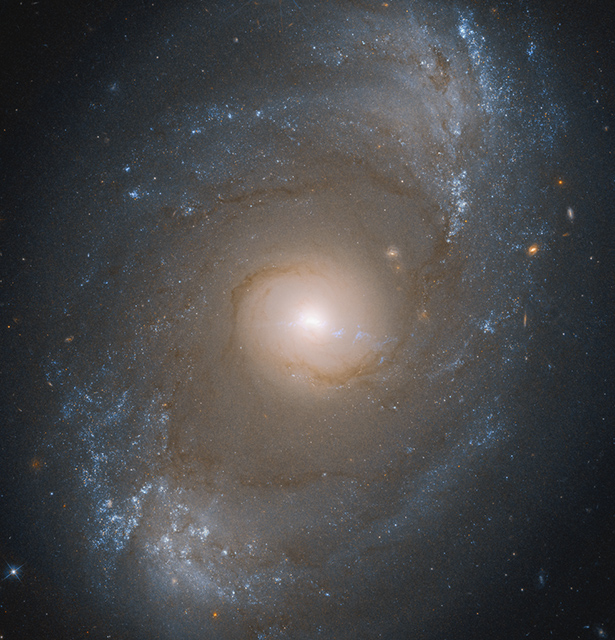

渦巻銀河NGC 4151。銀河の中心には活発に活動する超大質量ブラックホールが存在する(提供:NASA, ESA, and J. DePasquale (STScI))

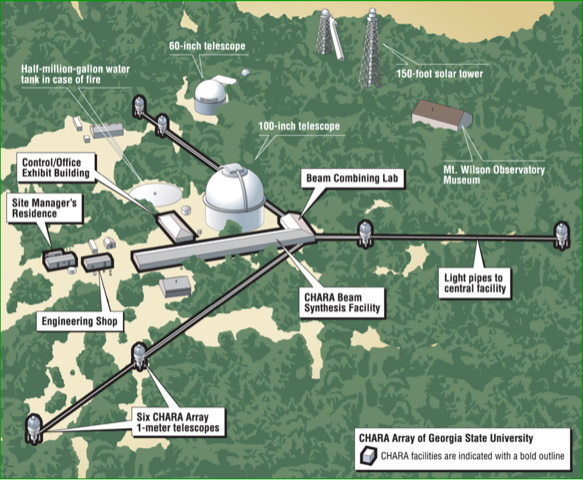

リングの形をとらえるほどの解像度を得るには、間隔を置いて設置された複数の望遠鏡で同時に観測する干渉計の技術が必要となる。岸本さんたちは米・カリフォルニア州ウィルソン山に設置されている6つの望遠鏡からなる光学干渉計「CHARA」を用いてNGC 4151を観測した。CHARAを構成する個々の望遠鏡の口径は1mだが、望遠鏡間の距離は数百mあり、それだけの長さを口径とする望遠鏡に相当する解像力を持つ。CHARAは赤外線観測では現在世界で最もシャープな観測の「眼」だ。各望遠鏡に補償光学のための装置も取り付けたことで、観測能力がさらに向上した。「集められる光の量が格段に増え、各望遠鏡の口径が比較的小さいにもかかわらず、天の川銀河内の恒星よりもずっと暗い、天の川銀河外のターゲットの観測が可能になりました」(CHARA干渉計 ポスドク研究員 Matt Andersonさん)。

CHARA干渉計の全景イラスト(提供:CHARA Array)

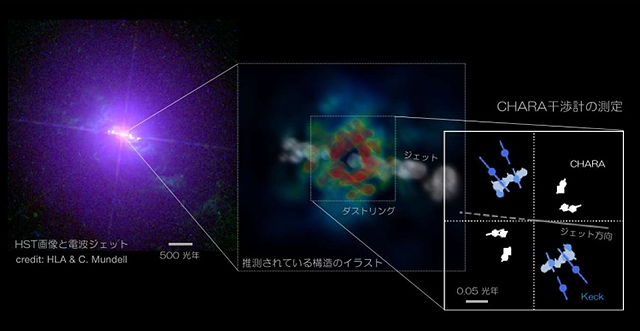

観測の結果、NGC 4151の中心から噴出するジェットとは垂直な方向に赤外線で輝く塵のリングが浮かび上がり、トーラスの内側の構造をとらえることに成功した。

(左)NGC 4151の中心部数千光年の領域。(中央)推測されている中心部約1光年の構造のイラスト。ブラックホールを中心にジェット(白)が前後に噴出し、その周りを塵のリング(赤)が取り巻いている。(右)中心のブラックホールに対して、CHARA干渉計およびケック干渉計によっていくつかの方向に沿って測られたサイズ。図の上下方向に伸びた構造が検出されている(提供:京都産業大学リリース)

今回とらえられた塵のリングはジェットと垂直な方向に広がっていたが、別の観測では、トーラスのもう少し外側でジェットに沿った方向への流れが見つかっている。アウトフローと呼ばれるこの大きなガスの流れがどのように形成され、ブラックホール系を宿す母銀河とどのように相互作用をしているのかについての理解が、今回の観測で進むと期待されている。CHARAではさらに高感度の装置の開発が進んでおり、研究チームはこれを用いたさらなるデータの取得を目指している。

〈参照〉

- 京都産業大学:岸本真教授を中心とする国際研究チームが巨大ブラックホール系の赤外線観測で世界最高の解像度を達成!

- The Astrophysical Journal:The Dust Sublimation Region of the Type 1 AGN NGC 4151 at a Hundred Microarcsecond Scale as Resolved by the CHARA Array Interferometer 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/24 「宇宙の夜明け」時代に見つかった双子の巨大ブラックホール

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/03/08 最も重い巨大ブラックホール連星を発見

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

- 2024/01/24 初撮影から1年後のM87ブラックホールの姿

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/12/01 ガンマ線と可視光線偏光の同時観測で迫る光速ジェット

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/02 ジェットの周期的歳差運動が裏付けた、銀河中心ブラックホールの自転

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/15 巨大ブラックホールに繰り返し削られる星

- 2023/08/09 電波銀河の巨大ブラックホールに落ち込む水分子

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2023/07/04 129億年前の初期宇宙でクエーサーの親銀河を検出

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/01 超大質量ブラックホールの降着円盤とジェットの同時撮影に成功

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)