電波で初めて見つかった褐色矮星

褐色矮星は恒星と巨大ガス惑星の中間にあたる天体だ。普通の恒星のように中心核で水素の核融合反応を起こすほどには質量が大きくないため、自ら光り輝くことができず、「星のなりそこない」と呼ばれることもある。誕生直後の時代に重力収縮や一時的な重水素の核融合で温度が上がり、その後は余熱が時間とともに冷えていくだけの天体なので、褐色矮星が最も強く放射する電磁波はもっぱら赤外線だ。そのため、褐色矮星は主に赤外線のサーベイ観測などで発見されてきた。

その一方で、褐色矮星は電波を放射する場合がある。その仕組みは木星などで起こっているのと同じで、天体の強力な磁場で電子などの荷電粒子が加速されて電波を放射したりオーロラを発生させたりするというものだ。ただし、これまでに褐色矮星から電波を検出した例は数例しかなく、それらも元々は赤外線で発見されていたものだった。

オランダ電波天文学研究所(ASTRON)のHarish Vedanthamさんたち研究チームは、褐色矮星を見つける普通のやり方を逆転させ、まず最初に高感度の電波望遠鏡で低温の暗い天体を見つけ、次にそれらを大口径の赤外線望遠鏡で追観測して褐色矮星かどうか確かめる、という手法で観測研究を行った。

Vedanthamさんたちはまず、オランダなど欧州8か国に設置されている電波望遠鏡アレイ「LOFAR (Low Frequency Array)」で、様々な電波源を発見した。次に、その中から「円偏波」(電磁場の振動面が回転しながら伝わる電波)という性質を持つ電波信号だけを選び出した。恒星や惑星、褐色矮星が放つ電波は円偏波しているが、背景の銀河が放射する電波はこの性質を持たないためだ。

電波望遠鏡アレイ「LOFAR」の観測局。黒っぽいアンテナ群は周波数の高い電波用、茶色のアンテナ群は周波数の低い電波用で、短波・超短波と呼ばれる10~240MHzの周波数帯の電波を観測する。こうした観測局が欧州8か国に52局設置されている(提供:ASTRON)

こうして絞り込んだ候補天体を、米・ハワイのジェミニ北望遠鏡やNASAのIRTFなどの赤外線望遠鏡で観測して正体を探ったところ、ヘルクレス座の方向約210光年の距離に新たな褐色矮星「BDR J1750+3809」が見つかった。電波観測で褐色矮星を直接見つけたのはこれが初めてである。

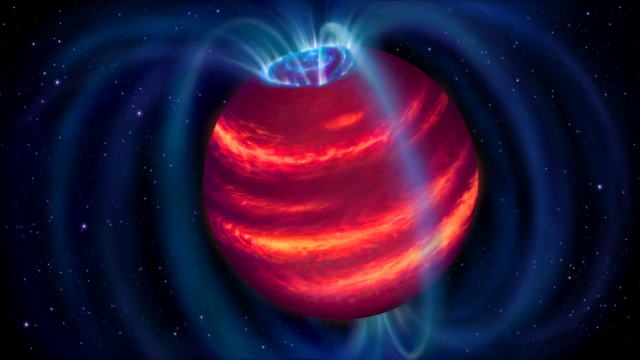

褐色矮星「BDR J1750+3809」の想像図。青色で描かれている磁力線に沿って荷電粒子が運動することで電波が放射される。一部の粒子は天体の両極に降り注いで大気の分子と衝突し、オーロラを引き起こす(提供:ASTRON/Danielle Futselaar)

「ジェミニ北望遠鏡の観測から、BDR J1750+3809は大気中にメタンが存在するほど低温であることがわかりました。この天体は木星のような太陽系の惑星の『いとこ』と言えるほどよく似ています」(Vedanthamさん)。

今回の発見は、LOFARのような高感度の電波望遠鏡を使えば、赤外線観測で発見できないほど低温で暗い天体でも検出できる可能性を示すものだ。恒星の周りを回っていない「浮遊惑星」のような天体も、この手法を使えば発見できるかもしれない。

さらに、低温の褐色矮星は系外惑星にも近い性質を持つため、今回の成果は系外惑星の磁場の性質を調べる目的にも使えるかもしれない。磁場は、系外惑星の大気の特徴や長期的な進化の方向性を決める重要な要素の一つだ。

「私たちの究極の目標は、系外惑星の磁場の性質を理解し、磁場によってその惑星に生命が存在する可能性がどう変わるかを知ることです。低温の褐色矮星に見られる磁気現象は太陽系の惑星で見られるものとよく似ていますから、今回の成果が系外惑星の磁場の理論の検証に役立つような重要なデータをもたらすことに期待しています」(Vedanthamさん)。

〈参照〉

- ASTRON:First direct detection of brown dwarf with radio telescope

- Gemini Observatory:Maunakea Telescopes Confirm First Brown Dwarf Discovered by Radio Observations

- The Astrophysical Journal Letters:Direct radio discovery of a cold brown dwarf 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/21 銀河団の衝突で解放される莫大なエネルギー

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/26 木星大気の長期変動は「ねじれ振動」に起因する可能性

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

- 2023/05/22 Ia型超新星からの電波を初検出

- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見

- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)