初めてとらえられたショックブレイクアウト

【2016年3月29日 NASA】

米・ノートルダム大学のPeter Garnavichさんたちの国際研究チームは、NASAの人工衛星「ケプラー」が500個の遠方銀河を3年間にわたって30分毎に観測して得た約50兆個の星のデータを分析した。その目的は、大質量星の爆発である超新星爆発のサインをとらえることだ。

赤色超巨星が燃料を使い果たして核融合反応が止まると、星が自らの重力に耐え切れなくなり中心核が崩壊して爆発する。II型に分類されるこのタイプの超新星爆発の際、中心核から星の表面に衝撃波が到達し、明るく輝く。この最初の輝きは「ショックブレイクアウト」と呼ばれている。

ショックブレイクアウトのイメージ動画(提供:NASA Ames, STScI/G. Bacon)

2011年、2つのII型超新星爆発がケプラーでとらえられた。1つ目の「KSN 2011a」は地球から7億光年の距離にある太陽の約300倍大きい星の爆発、2つ目の「KSN 2011d」は12億光年彼方にあり太陽の約500倍大きい星の爆発だ。

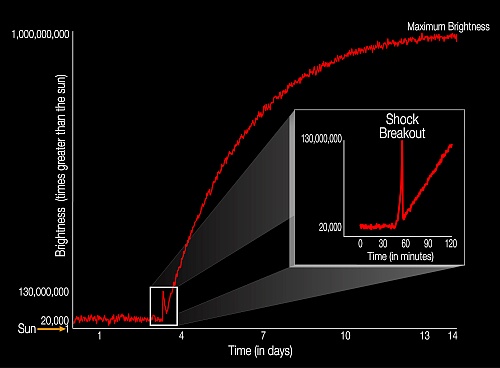

KSN 2011dでは、太陽の1.3億倍の明るさのショックブレイクアウトが観測され、その後も明るさを増しながら最終的には太陽の10億倍まで明るくなった。光度がピークに達するまでに14日を要したのに対し、ショックブレイクアウトの継続時間はたった20分しかなく、その短さからショックブレイクアウトをとらえるのがいかに難しいかがわかる。

超新星KSN 2011dの光度曲線。横軸は時間、縦軸は太陽を基準とした明るさ。囲み部分がショックブレイクアウトを表している(提供:NASA Ames/W. Stenzel)

一方、元の星が小さいKSN 2011aではショックブレイクアウトは見られなかった。KSN 2011aはガスに覆われていて星の表面に到達した衝撃波が隠されたのではないかと考えられているが、真相はまだはっきりわかっていない。

研究チームではさらに多くのデータを調べ、もっと遠方の銀河における超新星爆発を探そうと作業を進めている。

〈参照〉

- NASA: Caught For The First Time: The Early Flash Of An Exploding Star

- The Astrophysical Journal: Shock Breakout and Early Light Curves of Type II-P Supernovae Observed with Kepler 論文プレプリント

〈関連リンク〉

- 系外惑星探査衛星「ケプラー」: http://kepler.nasa.gov/

- アストロアーツ 投稿画像ギャラリー: 新星・超新星・突発天体

- 星ナビ.com こだわり天文書評:

〈関連ニュース〉

- 2015/01/26 - KISSプロジェクトで4つの超新星を発見

- 2014/01/20 - 木曽観測所が舞台のTVドラマ「木曽オリオン」 22日放送

- 2012/07/02 - 超新星爆発の瞬間をとらえる 木曽観測所の画期的プロジェクト

関連記事

- 2023/10/26 AIが高速で描く超新星爆発の広がり

- 2023/06/26 生まれたての太陽系を超新星爆発から守った盾

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/01/12 超新星爆発直前の星に起こった変化を初めて検出

- 2021/12/16 光度変化が特異なIa型超新星は、特異な進化過程を経て爆発した

- 2021/07/20 超大質量ブラックホールに給仕する超新星爆発

- 2021/04/27 カシオペヤ座Aの超新星爆発はニュートリノがブーストしていた

- 2021/02/12 ベテルギウスの爆発は10万年以上先になりそう

- 2019/05/31 宇宙最初の星の超新星爆発は球形ではなかった?

- 2018/09/20 爆発から6年経っても見えている超新星

- 2018/09/10 明らかになった大質量星の最期の姿

- 2018/09/06 超新星爆発ニュートリノで生まれた元素テクネチウム98

- 2018/02/23 アマチュア天文家がとらえた、爆発した瞬間の超新星

- 2017/06/28 超新星残骸「カシオペヤ座A」をモデルで再現、ニュートリノ駆動の爆発を支持

- 2016/08/12 超大質量ブラックホールへのガス降着の鍵は超新星爆発?

- 2016/07/14 青みがかった超新星、初代星を発見する鍵

- 2015/10/21 「すざく」観測で判明、1000万光年スケールで均一な元素組成

- 2015/05/14 超新星爆発での元素合成シナリオを支持、r過程元素の起源解明へ前進

- 2014/09/03 超新星残骸の近くに見つかったマグネター

- 2014/08/04 超新星2014Jのガンマ線で探る、Ia型爆発の仕組み

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)