超新星爆発での元素合成シナリオを支持、r過程元素の起源解明へ前進

自然界に安定して存在する元素で鉄より重いもののうち約半数は、超新星爆発で合成されると考えられている。高温高密度の環境で原子核に取り込まれた中性子がベータ崩壊して陽子に変わり、金やウランなどの重元素となる。急激に進むこのプロセスは、rapid(高速)の頭文字をとって「r過程」と呼ばれている。

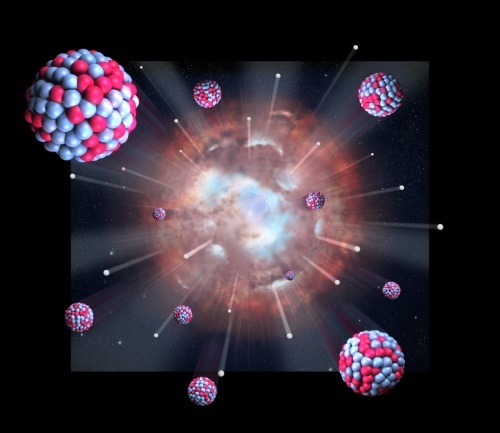

超新星爆発からさまざまな重元素が形成・放出されるイメージ(提供:Supernova illustration: Akihiro Ikeshita/Particle CG: Naotsugu Mikami (NAOJ))

r過程は、超新星爆発ではなく中性子星合体で起こるという説もある。その時間スケールや重元素の生成量を理解するためには原子核の寿命(半減期)を知ることが重要だが、r過程で生成される中性子過剰な原子核を人工的に大量生成することは難しく、寿命の測定は困難であった。

そこで理化学研究所の研究チームを中心とするEURICA(ユーリカ)国際共同研究グループでは、重イオン加速器施設「RIビームファクトリー」(埼玉県和光市)を利用してルビジウム(原子番号37)からスズ(原子番号50)までの中性子過剰な原子核を生成し、原子核110種の寿命の測定に成功した。そのうち40個は世界で初めて寿命が測定されたものだ。この結果から、特にr過程による重元素の合成過程において鍵を握る銀やカドミウムなどは、従来の標準理論予想より30~35%程度速く崩壊することが明らかになっている。

今回得られた高精度のデータをr過程の理論計算に取り込み、実際に観測される太陽系や金属欠乏星(重元素が少ない古い星)の組成比と比較したところ、超新星爆発における元素合成シナリオと矛盾しない結果が得られた。

r過程で生成される重元素の存在比には普遍性があると考えられており、今回の測定でもそれが示された元素がある一方で、一部の元素ではr過程の時間スケールによって生成量が大きく変わることもわかった。重元素存在比の普遍性が当てはまらないケースがあることを示す最初の結果であり、今後の観測での検証が待たれる。

今回の測定やEURICA実験で得られた他のデータは、r過程のシナリオとそのメカニズムを特定する上で重要なもので、核構造や元素合成の解明に関する多くの成果が得られると期待される。

〈参照〉

- 理化学研究所: 重元素合成の鍵を握る中性子過剰核110個の寿命測定に成功-r過程の謎の解明に向け大きく前進-

- 国立天文台: r過程元素の起源解明に大きく前進

〈関連リンク〉

- 理化学研究所 仁科加速器研究センター: http://www.nishina.riken.go.jp/

〈関連ニュース〉

- 2015/03/03 - 太陽系の物質は新星爆発でも作られていた

- 2015/02/19 - 板垣さん発見の新星でわかった、宇宙のリチウム合成工場

- 2014/07/02 - 金やプラチナは中性子星の合体で生成された

- 2012/02/20 - 120億歳の星に見つかったレアメタル

関連記事

- 2024/02/26 中性子星合体によるショートガンマ線バーストの駆動機構を解明

- 2024/02/21 高速電波バーストの謎に迫るマグネターの双子グリッチ

- 2023/10/26 AIが高速で描く超新星爆発の広がり

- 2023/10/17 中性子星で起こる、地球の地震とそっくりの余震

- 2023/07/14 中性子星合体から1秒間の変化を高精度シミュレーション

- 2023/06/26 生まれたての太陽系を超新星爆発から守った盾

- 2022/12/15 常識をくつがえすハイブリッド型のガンマ線バースト

- 2022/11/29 マグネターの超強磁場、X線偏光で初めて観測的に確認

- 2022/11/02 中性子星の合体でレアアースが作られていた

- 2022/10/26 宇宙の極限環境で合成される元素の割合を加速器実験から算出

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/10/19 中性子星の合体で放出された、ほぼ光速のジェット

- 2022/08/01 一見孤立したガンマ線バースト、実は遠方銀河の中にいた

- 2021/12/16 光度変化が特異なIa型超新星は、特異な進化過程を経て爆発した

- 2021/12/10 X線偏光観測衛星「IXPE」、打ち上げ成功

- 2021/12/02 ブラックホールから生じる「ねじれた」ガンマ線

- 2021/07/20 超大質量ブラックホールに給仕する超新星爆発

- 2021/07/05 中性子星とブラックホールの合体に伴う重力波を初観測

- 2021/05/19 せいめい望遠鏡の新システム「TriCCS」が本格稼働

- 2021/05/18 中性子星内部の状態を実験室で再現、硬さを測定

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)