ブラックホール観測に向け前進、日本初230GHz電波干渉計実験観測に成功

【2015年6月8日 大阪府立大学】

ブラックホールの存在は周囲の天体の運動などから間接的に確認されているが、直接的には未だ観測されていない。その存在を確認する有力な方法の一つとして、遠く離れた複数の電波望遠鏡を用いるVLBI(Very Long Baseline Interferometer、超長距離基線干渉計)という手法が期待されている。

VLBIでは構成する望遠鏡間の最長距離と扱う電波信号の周波数に比例して、対象をどれだけ細かく識別できるかを表す指標である角度分解能が向上する。このうち周波数については、ブラックホールの検出のためには230GHz以上が必要になると計算されている。

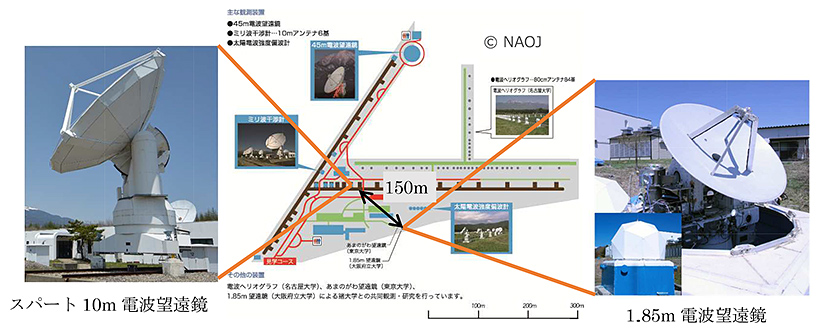

大阪府立大学などの研究グループは、同大学が野辺山宇宙電波観測所で開発・運用している「OPU 1.85m望遠鏡」と「SPART 10m望遠鏡」という2つの電波望遠鏡を用いて、日本初となる230GHz帯での観測実験に成功した。

国立天文台野辺山宇宙電波観測所におけるVLBI観測。OPU望遠鏡とSPART望遠鏡が約150m離れて設置されており、それぞれの観測結果を足し合わせる(干渉させる)ことで高い角度分解能が得られる。クリックで拡大(出典:発表資料より)

これまで国内でのVLBI観測の実績は86GHz程度までと低く、世界水準と比べて遅れをとっていた。今回の成果は国内のVLBI技術水準を引き上げ、ブラックホール検出という世界的な研究分野に日本が大きく貢献できることを示すものとなりそうだ。

どれだけ弱い信号を検出できるかについては、今回のような2台でのVLBIでは極めて低いが、構成する望遠鏡が多くなるほど高くなっていく。ブラックホール検出には、多くの望遠鏡が協力することも必要となるだろう。

〈参照〉

〈関連リンク〉

- 大阪府立大学 理学系研究科 宇宙物理学研究室: http://www.astro.s.osakafu-u.ac.jp/

- OPU1.85m電波望遠鏡 PDF

- SPART10m電波望遠鏡 PDF

〈関連ニュース〉

- VLBI観測:

- 2015/05/29 - 大質量星形成領域が銀河面から遠ざかる様子をVERAで観測

- 2014/11/26 - 日韓合同VLBI観測網で44GHzメタノールメーザーを初検出

- 2014/03/26 - 大質量星誕生につながる電波源の固有運動を測定

- 2012/09/28 - 電波望遠鏡群で迫るブラックホールジェットの根元

- 2012/09/19 - ブラックホールの源流に迫る、噴射ジェットの方向転換

- 2011/09/08 - 世界初、銀河中心の巨大ブラックホールに直径2個分まで肉薄

関連記事

- 2024/04/22 最も重い恒星質量ブラックホールを発見

- 2023/08/09 電波銀河の巨大ブラックホールに落ち込む水分子

- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ?

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2022/12/06 M87ブラックホールのジェットがゆるやかに加速する仕組み

- 2022/12/01 ブラックホールを取り巻くコロナの分布、X線偏光で明らかに

- 2022/11/28 クエーサーから絞り出されるジェットの根元

- 2022/11/10 「一番近いブラックホール」の記録更新

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/07/25 「ブラックホール警察」、隠れたブラックホールを発見

- 2022/06/15 伴星を持たない単独ブラックホール候補天体、初発見

- 2022/05/16 【レポート】いて座A*ブラックホールシャドウ記者会見

- 2022/05/13 天の川銀河の中心ブラックホールを撮影成功

- 2022/03/14 X線と電波が交互に強まるブラックホールの「心電図」

- 2022/03/09 「一番近いブラックホール」の存在、否定される

- 2021/12/10 X線偏光観測衛星「IXPE」、打ち上げ成功

- 2021/12/02 ブラックホールから生じる「ねじれた」ガンマ線

- 2021/08/04 ブラックホールの背後から届いたX線の「こだま」

- 2021/07/13 星団から星を放り出すブラックホール

- 2021/07/05 中性子星とブラックホールの合体に伴う重力波を初観測

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)