木星の気温変化は季節と無関係だが規則的

【2022年12月27日 すばる望遠鏡】

ガス惑星である木星の特徴的な模様は、大気の低層部にあたる対流圏で生じる雲や嵐によって形作られる。つまり、木星の模様がこれからどう変化するかを予測するのは、木星の天気予報を行うようなものだ。だが、そのために必要な気象データ、とくに温度の長期的な変化に関するデータはこれまでそろっていなかった。

米・カリフォルニア工科大学/NASAジェット推進研究所のGlenn Ortonさんたちの研究チームは、1978年から2019年まで継続的に木星を赤外線で観測し、対流圏上層部の温度を測定してきた。木星は12年弱で太陽を1周するので、観測期間の40年強で3周以上したことになる。観測にはNASAの赤外線望遠鏡施設IRTF、ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡VLT、そして国立天文台のすばる望遠鏡という3台の大型地上望遠鏡を使い、他の望遠鏡や探査機からのデータも加えて分析した。

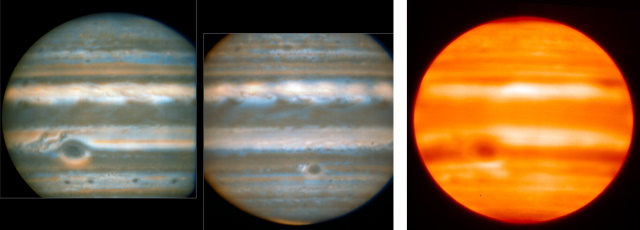

木星の赤外線画像。(左、中)2016年2月と3月にVLTが撮影、波長8.6μmと10.7μmのデータを重ねている。暗い領域は寒く曇っており、明るい領域は暖かく雲がない。(右)2019年にすばる望遠鏡の中間赤外観測装置COMICSが撮影、波長18μm(提供:ESO / L.N. Fletcher, NAOJ)

地球は1年で太陽を1周し、その間に地上では季節が巡る。これは地球の自転軸が公転面に対して約23.5度も傾いていて、日射量が変動することによるものだ。一方、木星の自転軸は3度しか傾いていないので、約12年の公転周期に伴う「季節変動」は存在しないと予想されていた。

ところが、Ortonさんたちの観測により、木星対流圏の温度に規則的な変動パターンが見つかった。しかもその周期は約4年や約7年などで、公転周期とのつながりが見いだせない。さらに、何千kmも離れた地点間で気温が規則的に連動しているケースもあった。「驚きでしたが、これは地球で見られる現象と似ています。ある地域の天気や気候のパターンが、他の場所の天気に大きな影響を与えることがあり、変動パターンが大気中のはるかな距離を越えてテレコネクトしている(遠隔相関がある)ように見える現象です」(Ortonさん)。

今回の成果は、木星の天気を理解することに貢献するだけでなく、予測にまでつながることも期待される。さらには太陽系や太陽系外のあらゆる巨大惑星の気候モデルを構築する上で、このデータは欠かせないものになりそうだ。

〈参照〉

- すばる望遠鏡:40年間の観測から木星の気温に謎のパターンを発見

- NASA:40-Year Study Finds Mysterious Patterns in Temperatures at Jupiter

- Nature Astronomy:Unexpected long-term variability in Jupiter’s tropospheric temperatures 論文

〈関連リンク〉

- すばる望遠鏡

- ESO

- アストロアーツ:

- 【特集】木星とガリレオ衛星(2022~2023年)

- 天体写真ギャラリー:2022年 木星

関連記事

- 2024/07/03 2024年7月上旬 木星とアルデバランが接近

- 2024/04/12 2024年4月下旬 木星と天王星が大接近

- 2024/03/29 衝突シミュレーションで探る氷衛星エウロパの構造

- 2024/02/07 2024年2月15日 月と木星が接近

- 2024/01/11 2024年1月18日 月と木星が接近

- 2023/11/21 2023年12月22日 月と木星が接近

- 2023/11/16 2023年11月25日 月と木星が大接近

- 2023/10/26 2023年11月3日 木星がおひつじ座で衝

- 2023/10/20 2023年10月29日 月と木星が接近

- 2023/09/14 10例目、木星表面の閃光現象がとらえられる

- 2023/08/29 2023年9月4日 月と木星が接近

- 2023/08/02 【特集】木星(2023~2024年)

- 2023/07/05 2023年7月12日 月と木星が大接近

- 2023/05/26 木星大気の長期変動は「ねじれ振動」に起因する可能性

- 2023/05/24 太陽系最古の隕石にみる木星の形成と移動の証拠

- 2023/05/11 2023年5月18日 細い月と水星、木星が接近

- 2023/04/17 木星氷衛星探査機「JUICE」打ち上げ成功

- 2023/03/20 2023年3月下旬 水星と木星が大接近

- 2023/02/22 2023年3月上旬 金星と木星が大接近

- 2023/02/15 木星の衛星を新たに12個発見、計92個に

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)