石灰質堆積物が明かす過去の太陽活動

太陽はおよそ11年の周期で活動していることが知られているが、数十~数千年スケールでも変動を示している。このような太陽の長期的な変動は地球の気候にも大きな影響を及ぼすため、太陽活動の歴史を正しく理解して変動のメカニズムを探る必要がある。

宇宙から飛来する宇宙線は、太陽圏に広がる太陽の磁場によって一部が遮蔽された後に地球に到来し、その線量は太陽活動度に応じて変化する。そのため、樹木年輪に含まれる炭素14や南極の氷床コアなどに含まれるベリリウム10の生成率の変化も太陽活動の変動に伴うことになり、その生成率から過去の太陽活動を推測することが可能になる。ガリレオが太陽黒点の観測を開始した17世紀初頭以前の太陽活動も、宇宙放射線が大気中で生成する核種の量を分析することによって間接的に調べられている。

しかし、これら従来の方法には問題点もある。二酸化炭素として大気中を循環する炭素14は、その生成率に見られる変動の振幅が大気の中で大幅に減衰するため、樹木年輪の分析だけでは太陽活動の11年周期変動の詳細な特性を復元しにくい。また、遡ることができる年代も数万年程度が限界である。一方、氷床コアは深層の氷ほど圧縮されるため、数万年よりも古い時代については1年という分解能が達成しづらい。

武蔵野美術大学の宮原ひろ子さんたちの研究グループは、世界で初めて「トラバーチン堆積物」と呼ばれる石灰質の堆積物から過去の太陽活動や宇宙線変動の情報を探る新たな手法を確立した。トラバーチン堆積物は1cm以上の年層を持ち、数万年をはるかに超える古い年代についても、1年分解能で太陽活動を復元できる可能性を秘めている。

中国雲南省の白水台に広がる石灰棚(左)と、白水台より採取された石灰質堆積物の年層(右)(提供:プレスリリースより、以下同)

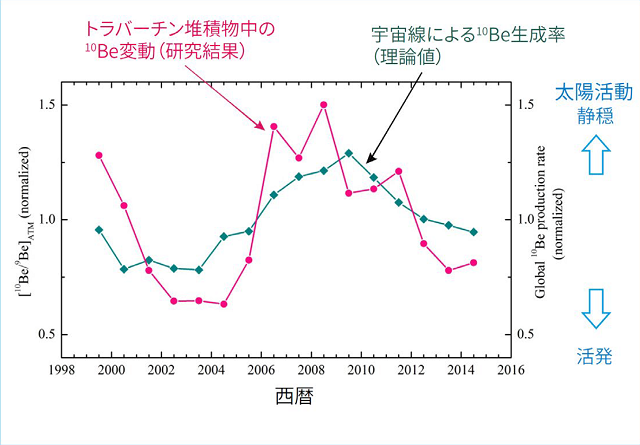

研究グループは中国雲南省白水台から採取されたトラバーチン堆積物に対して、ごく微量に含まれるベリリウム10の濃度の分析を行った。その結果、トラバーチン堆積物から宇宙放射線の強度を良く反映したベリリウム10の変動を、正確な時間軸で取得できることが判明した。

今回の研究結果。赤線が分析から明らかになったベリリウム10の変動、緑線はベリリウム10生成率の理論値を示す

現代から数十万年前までの時代にわたって1年という高時間分解能で太陽活動の変遷や宇宙線変動の歴史を詳しく復元できる手法が確立されたことにより、今後太陽活動のリズムやその物理メカニズムについて理解が大きく進むことが期待される。

また、地球に降り注ぐ宇宙線の量は、太陽活動だけではなく地磁気の変動によっても変わり、その変動は数千~数十万年というゆっくりしたものであることが知られている。地磁気の強度が弱まっている時は、太陽活動に伴う宇宙線の変動がより大きな振幅で表れることも示唆されており、地球への宇宙線と気候変動の関連性についても、さらに多くの情報が得られると期待される。

〈参照〉

関連記事

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/18 宇宙線電子の高エネルギースペクトルに、ほ座超新星残骸が大きく寄与

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/11/30 テレスコープアレイ実験史上最大の超高エネルギー宇宙線

- 2023/10/19 宇宙から降り注ぐ宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/05 太陽活動に伴う宇宙線量の変化にドリフト効果が大きな役割

- 2023/05/12 銀河宇宙線ヘリウムの高精度観測に成功

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/04/07 プラズマの波が宇宙線を効率的に加速する

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/12/27 CALET、宇宙線のホウ素を高精度でとらえる

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/21 CALET、宇宙線陽子スペクトルの高精度観測で軟化を検出

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)