ジャコビニ・チンナー彗星の塵が壊れにくいわけ

【2023年7月21日 京都産業大学】

ジャコビニ・チンナー彗星(21P/Giacobini-Zinner、ジャコビニ・ツィナーなどとも表記)は周期6.5年の短周期彗星で、10月りゅう座流星群(ジャコビニ流星群)の母彗星として知られる。この彗星は様々な点で普通の彗星とは異なる性質を持っている。たとえば、多くの彗星に含まれているC2(二原子炭素)やアミノ基(NH2)、揮発性の高い分子があまり多くない。また、コマの光が示す偏光の強さ(直線偏光度)についても、一般的な彗星は波長によらずほぼ一定か、または波長が長い光ほど偏光度が大きいが、ジャコビニ・チンナー彗星では逆に、長い波長ほど偏光度が小さい。こうした特徴から、ジャコビニ・チンナー彗星は他の彗星とは違った特殊な環境で作られたのではないかという説もある。

ジャコビニ・チンナー彗星(21P)(撮影:fieldstudyさん)。画像クリックで投稿写真ギャラリーのページへ

京都産業大学の新中善晴さんたちの研究チームは、2018年にジャコビニ・チンナー彗星が地球に接近した際に、可視光線や中間赤外線での撮像や分光・偏光観測を行い、この彗星の性質を詳しく調べてきた。これまでに、ジャコビニ・チンナー彗星は高温の環境で作られやすい複雑な有機分子が豊富であること(参照:「ジャコビニ・チンナー彗星に含まれる複雑な有機物の証拠を発見」)や、水分子に比べて二酸化炭素分子の存在量が小さいこと(参照:「他の彗星よりも暖かい場所で誕生したジャコビニ・チンナー彗星」)が明らかになっている。これらの結果は、ジャコビニ・チンナー彗星が他の彗星よりも高温の環境で形成されたことを示唆している。

今回、新中さんたちはジャコビニ・チンナー彗星のダストの性質に注目して新たなデータ解析を行った。この彗星を母天体とする10月りゅう座流星群は、流星が発光途中で分裂しやすいことが知られている。そのため、この流星群の物質は多孔質でもろく、母彗星から放出されるダストも壊れやすいのだと昔から考えられてきた。一方で、新中さんたちの観測では、この彗星のダストに有機分子が多いことが明らかになっており、むしろ有機分子が「のり」のようにダスト粒子の物質をつなぎ止めることで壊れにくくなるのでは、とも考えられていた。

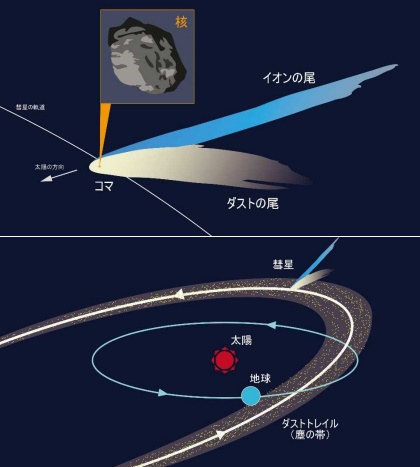

(上)彗星の模式図。彗星の核を取り巻く「頭」の部分をコマと呼び、コマからイオンの尾・ダストの尾が伸びる。(下)流星群と彗星の関係。彗星の核から放出されたダスト粒子が彗星の軌道上にばらまかれて「ダストトレイル」という帯ができ、その中を地球が毎年同じ時期に通過することで、流星群が見られる(提供:京都産業大学リリース)

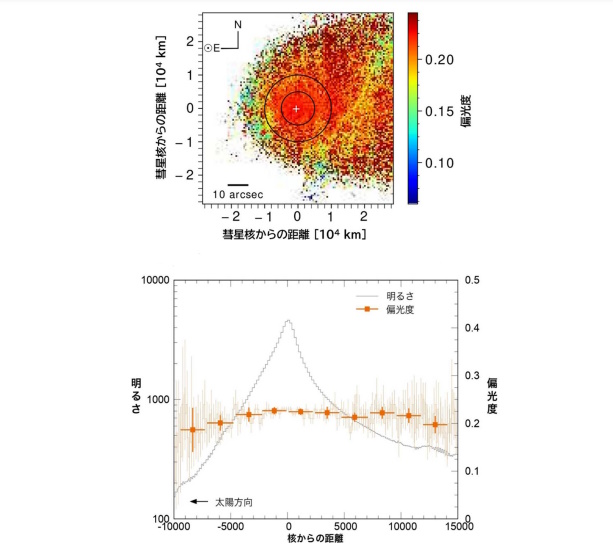

研究チームでは、独自に開発した偏光撮像装置「PICO」を国立天文台三鷹キャンパスの50cm公開望遠鏡に搭載し、2018年9月にジャコビニ・チンナー彗星を観測している。その観測データを解析したところ、彗星核から1万km以上の範囲で偏光度があまり変わらないことがわかった。これは彗星から放出されたダスト粒子のサイズがコマの中の場所によらず均一で、ダストが大規模に崩壊していないことを示している。この結果は、「有機分子が多いダストは壊れにくい」という見方を支持するものだ。

(上)ジャコビニ・チンナー彗星の偏光度の分布。図の中心が彗星核の位置に当たる。(下)太陽−反太陽方向の線上で測定したジャコビニ・チンナー彗星の偏光度の分布。横軸は彗星核からの距離(km)。核から1万km以上の範囲にわたって偏光度があまり変わらない。上下とも2018年8月16日(世界時)に観測(提供:神山天文台グループ)

今回の解析結果は、10月りゅう座群の流星体が分裂しやすいという性質とは一見矛盾するように思えるが、研究チームによれば、ダストが経験する温度に着目すると、この2つの事実をうまく説明できるという。彗星のコマの中では、ダスト粒子は最大でも摂氏数百度にしかならないため、ダストの有機分子は昇華せず、物質をつなぎ止める働きを保っている。しかし、ダストが地球大気に突入して流星になると、最大1万度まで加熱されるために有機分子が昇華して失われ、この段階で初めてダスト粒子が崩壊するというわけだ。

〈参照〉

- 京都産業大学:【神山天文台】ジャコビニ・ツィナー彗星でダストは崩壊していなかった~特異な彗星の新たな素顔が偏光撮像観測で明らかに

- The Planetary Science Journal:Optical imaging polarimetry of comet 21P/Giacobini-Zinner during its 2018 apparition 論文

〈関連リンク〉

- 国立天文台

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:

関連記事

- 2024/04/11 17日に「ステライメージで彗星画像処理」ライブ配信

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/03/28 4月3日にYouTubeライブ「ステラナビゲータでポン・ブルックス彗星を楽しむ!」

- 2024/03/25 2024年4月 ポン・ブルックス彗星が4等前後

- 2024/03/21 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星写真を仕上げる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/18 ほうき星を見て、撮って、処理する:メトカーフコンポジットで尾や頭部を描出(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/14 ほうき星を見て、撮って、処理する:ステラショットで彗星を拡大撮影(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/12 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星拡大撮影の計画を立てる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/08 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星星景撮影の計画を立てる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/08 2024年3月 ポン・ブルックス彗星が5等前後

- 2024/02/07 【使いこなし講座】あなたの知らないステラナビゲータシリーズ~彗星がやってくる~

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/24 2023年度日本天文学会各賞の受賞者発表 板垣さん、西村さんら

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/01 ガンマ線と可視光線偏光の同時観測で迫る光速ジェット

- 2023/11/28 彗星コマ中のアンモニア分子の起源

- 2023/09/21 分子雲内で複雑有機分子ができる過程を量子化学計算で検証

- 2023/08/25 2023年9月 西村彗星が5等前後

- 2023/04/13 大きく脈動する星ほど多くのダストを生む

- 2023/02/16 磁力線を巻き込み成長する赤ちゃん星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)