矮新星はくちょう座SSの増光を楽しもう

【2022年7月27日 高橋進さん】

それまで星がなかった(と思われていた)ところに突然に星が現れる現象を「新星」と呼びますが、新星ほどは明るくならない(増光幅が大きくない)ものの、たまに数等級ほど明るくなる天体を「矮新星」と呼んでいます。その中でも明るく観測しやすい天体、はくちょう座SS(SS Cyg)が見ごろを迎えています。

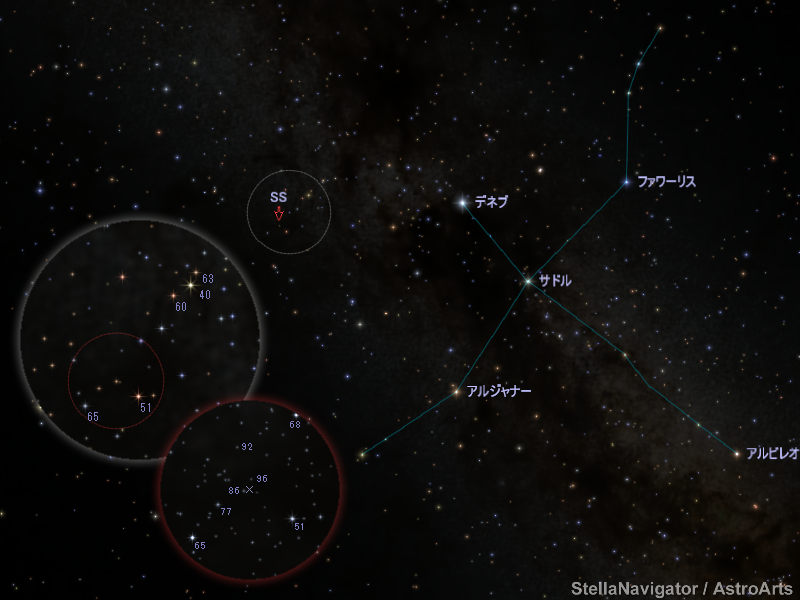

はくちょう座SS周辺の星図。数字は恒星の等級(51=5.1等)を表す。画像クリックで表示拡大(「ステラナビゲータ」で星図作成)

はくちょう座SSは1896年に米・ハーバード大学天文台のウェルズ(Louisa D. Wells)によって発見された変光星です。普段の明るさは11等から12等くらいを推移していますが、1か月に1度くらいの頻度で突然増光し、9等ほどまで明るくなります。小口径の天体望遠鏡だと普段は何も見えていないところに突然に現れる、まさに「小さな新星」といった天体です。

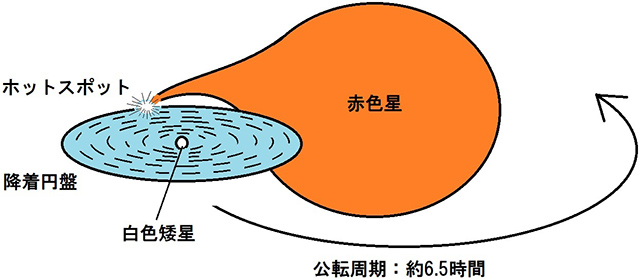

この天体の正体は、太陽質量の半分以下くらいの赤色星と白色矮星とが約6.5時間周期で公転しあっている近接連星です。赤色星から白色矮星には水素ガスが流れ込んでいて、白色矮星の周りをガスによる降着円盤が取り巻いています。降着円盤にガスが流れ込むところは「ホットスポット」と呼ばれ、平穏時の可視光線での等級はこのホットスポットの光によるものです。ところが、降着円盤にある程度ガスが溜まってくると円盤が不安定になり、ガスが白色矮星に向かってなだれを起こすように落ち込んでいきます。この時に降着円盤が大きく輝いて増光し、矮新星として観測されるのです。

はくちょう座SSの想像図(作成:高橋さん)

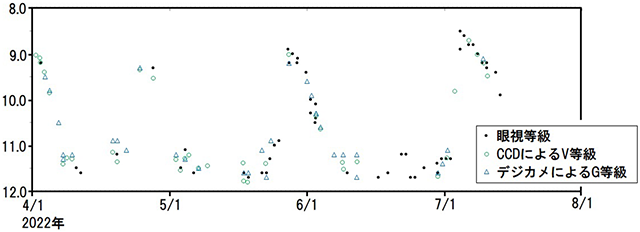

最近の増光は2022年4月24日、5月27日、7月3日と、およそ30~40日おきに起こっており、次の増光は8月初旬~中旬くらいと思われています。増光の間隔が長いと明るくなり、短いと少し暗めになる傾向があり、次回どうなるかは注目ポイントの一つです。

はくちょう座SSの2022年4~7月の光度(VSOLJメーリングリストのデータから高橋さん作成、以下同)

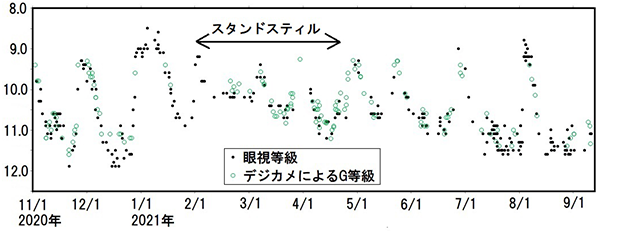

はくちょう座SSはこれまで増光がほぼ周期的に起こってきましたが、2021年の2月から5月ごろにかけて顕著な増光が見られないことがありました。これは矮新星の中でも「きりん座Z型星」で見られる「スタンドスティル」と呼ばれる状態で、赤色星から降着円盤に向かってのガスの流入が多い連星系で継続的に増光状態(降着円盤の不安定状態)が続く現象です。従来、典型的な矮新星として「はくちょう座SS型矮新星」と呼ばれてきた天体ですが、長年の観測によりこうした新たな事実が明らかにされてきています。今後さらに継続的な観測、研究が望まれます。

2021年に見られた、はくちょう座SSのスタンドスティル時の光度

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/07/25 2024年7月下旬 はくちょう座χ星が極大のころ

- 2024/05/28 爆発が近いと予想される再帰新星、かんむり座Tの近況

- 2024/04/26 極大を迎えるミラ型変光星おとめ座Rを観よう

- 2024/03/26 いよいよ近づいてきた、かんむり座Tの80年ぶりの新星爆発

- 2024/03/04 ベテルギウスが減光中

- 2024/01/18 3月の極大に向かって増光中、変光星しし座R

- 2024/01/15 【使いこなし講座】あなたの知らないステラナビゲータ~明るさが変わる星~

- 2024/01/10 2024年の主要なミラ型変光星の光度変化予測

- 2023/11/15 変光が止まったベテルギウス

- 2023/10/27 星座八十八夜 #35 石にされた海の怪物「くじら座」

- 2023/10/11 秋の食変光星、アルゴルとカシオペヤ座RZが見ごろ

- 2023/09/28 まもなく極大を迎える見やすい変光星、わし座R

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

- 2023/07/05 爆発が近づいてきた再帰新星かんむり座T

- 2023/06/20 夜明け前のミラを観測しよう

- 2023/06/06 減光を始めた変光星かんむり座R

- 2023/06/02 2023年6月中旬 はくちょう座χ星が極大のころ

- 2023/05/10 まもなく極大を迎える、明るめのミラ型変光星たち

- 2023/04/07 減光を開始したか?変光星おうし座SU

- 2023/04/03 5月に極大を迎える変光星、しし座Rを見よう

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)