夜明け前のミラを観測しよう

【2023年6月5日 高橋進さん】

くじら座のミラは周期約332日で変光を繰り返す脈動変光星です。変光周期が約11か月のため極大時期は毎年1か月ずつ早まっていき、昨年が7月10日ごろとみられることから、今年の極大は5月末から6月初旬とみられています。一方、3月下旬から6月中旬くらいまではくじら座の付近に太陽があるため、観測が困難です。今年と来年はミラの極大が観測できない年なのです。

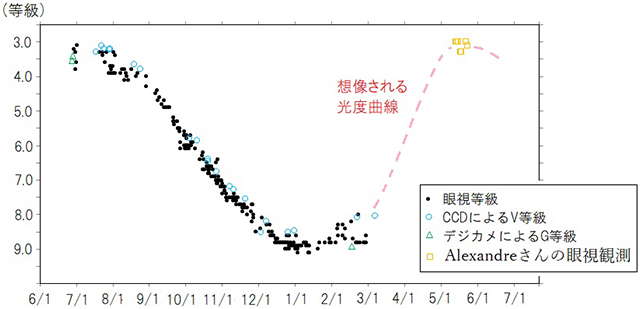

この状況は南半球では少し異なり、5月でも夜明け前のミラを観測することができます(太陽の通り道である黄道とミラとの位置関係によります)。アメリカ変光星協会(AAVSO)のデータによると、ブラジルのAlexandreさんが5月中旬から下旬にかけておよそ3等との観測報告をされています。これを元にすると今年の極大等級は約3等と平均的なものだったと思われますが、極大日がいつだったのかははっきりしません。このあたりは今後の観測から推測していくことになります。

ミラの光度(VSOLJのデータベースから高橋さん作成)

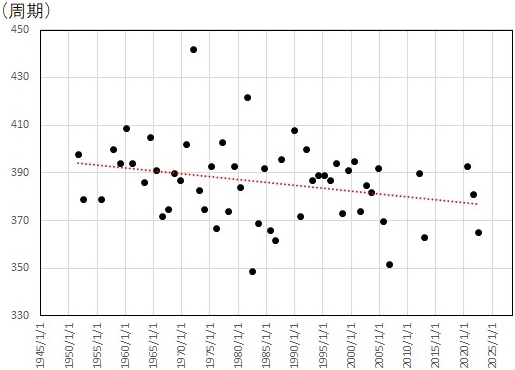

極大日の特定は恒星天文学でも必要とされているところです。たとえばミラ型変光星のうみへび座Rは変光星総合カタログでは変光周期388日となっていますが、実際には徐々に周期が短くなってきていることが知られていて、1950年ごろはおよそ390日だったのが最近では380日くらいまで短くなっています。

うみへび座Rの周期変化(VSOLJデータおよびAAVSOデータから高橋さん作成)

うみへび座Rの周期の変化については、恒星が小さくなってきていることが原因ではないかとの指摘があります。赤色巨星であるうみへび座Rは中心部に炭素と酸素があり、その外側をヘリウムが、さらにその外側を水素が取り巻いています。このなかのヘリウムが数千年おきくらいで燃焼する「ヘリウムフラッシュ」を起こすと、一時的に恒星が膨れ上がり、その後またゆっくりと小さくなっていきます。こうして恒星の半径が小さくなるのと共に脈動の周期も短くなっていくと思われるのです。

このように変光星の周期の変化は恒星内部の変化を教えてくれます。その意味でも変光の様子を明らかにしていくことは重要です。ミラもそろそろ明け方前の東の空で観測可能な時期になってきており、6月下旬には日の出1時間前の高度が約10度になります。どのくらいの明るさか確かめてみましょう。

ミラ周辺の星図。数字は恒星の等級(37=3.7等)を表す(「ステラナビゲータ」で星図作成、比較星光度はヒッパルコス星表のV等級)

こうした低空の天体を観測するにはいくつか注意点があります。一つは、大気減光の影響を同程度にするため、比較星はできるだけ変光星と同じくらいの高度のものを選ぶことです。また、ミラのように赤い星は低空のもやの中では青い星より明るく見える点にも注意が必要です。似た色の星で明るさを比較できればそれにこしたことはありませんが、細かいところを気にしすぎてもきりがありません。ぜひ積極的な観測をお願いします。

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/07/25 2024年7月下旬 はくちょう座χ星が極大のころ

- 2024/05/28 爆発が近いと予想される再帰新星、かんむり座Tの近況

- 2024/04/26 極大を迎えるミラ型変光星おとめ座Rを観よう

- 2024/03/26 いよいよ近づいてきた、かんむり座Tの80年ぶりの新星爆発

- 2024/03/04 ベテルギウスが減光中

- 2024/01/18 3月の極大に向かって増光中、変光星しし座R

- 2024/01/15 【使いこなし講座】あなたの知らないステラナビゲータ~明るさが変わる星~

- 2024/01/10 2024年の主要なミラ型変光星の光度変化予測

- 2023/11/15 変光が止まったベテルギウス

- 2023/10/27 星座八十八夜 #35 石にされた海の怪物「くじら座」

- 2023/10/11 秋の食変光星、アルゴルとカシオペヤ座RZが見ごろ

- 2023/09/28 まもなく極大を迎える見やすい変光星、わし座R

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

- 2023/07/05 爆発が近づいてきた再帰新星かんむり座T

- 2023/06/06 減光を始めた変光星かんむり座R

- 2023/06/02 2023年6月中旬 はくちょう座χ星が極大のころ

- 2023/05/10 まもなく極大を迎える、明るめのミラ型変光星たち

- 2023/04/07 減光を開始したか?変光星おうし座SU

- 2023/04/03 5月に極大を迎える変光星、しし座Rを見よう

- 2023/03/06 増光中の真っ赤な変光星うさぎ座Rを見よう

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)