小惑星による2.6等星の食、観測成功!

【2022年4月18日 星ナビ編集部】

小惑星による恒星食は、小惑星が運行中に背景の恒星を隠す現象だ。この種の現象では、隠される対象星が10等級よりも明るければ好条件であり、4月13日(水)夕方に起こったぎょしゃ座θ星マハシムの食は2.6等星が隠されるという例外的に極めて明るい現象だった。国内でこれ以上に明るい恒星食が観測されたのは、過去に1991年1月の小惑星ミルラ((381) Myrrha)によるふたご座γ星アルヘナ(1.9 等)食の1度しかなく、今回の観測成功は31年ぶりの快挙となった。

この現象は広く注目を集めたが、不運にも予報では降水確率80%という天候で、筆者を含め地元の鹿児島県の天文愛好家たちからも観測を断念する連絡が続いた。ほとんど雲に覆われている薄明の中、鹿児島県鹿屋市で観測に臨んだ石井馨さん(東京都)のみが、奇跡的に食現象の観測に成功した。

「小惑星アフティによる、ぎょしゃ座θ星(2.6等星)の掩蔽」動画。10:08:52(世界時)に注目。約1.5秒間、恒星が消失する(撮影:石井さん)

石井さんの観測は予報ときわめてよく一致しており、小惑星の推定直径40.2kmとほぼ同じ40.3km+/−0.8kmの弦が求められた。この予報は、今年2月末に公開されたばかりのUBAD星表(USNO Bright-Star Astrometric Database)を使って改良されていたものだ。現在最も高精度とされるガイア星表(Gaia EDR3)は、意外にも輝星に対しての精度は劣るため、これを補うためにUBAD星表が作成されている。マハシムはこのUBAD星表に含まれており、星表が作成されてから世界で初めて精度を評価する観測データとなった。

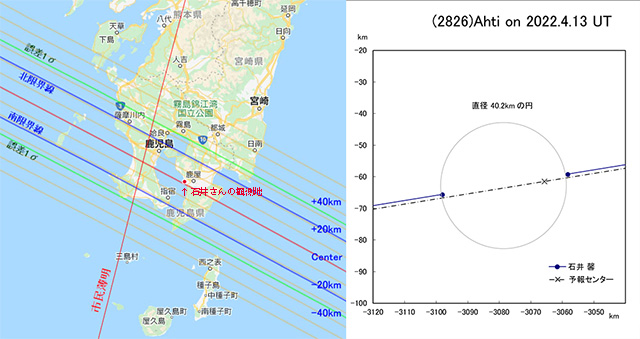

改良された予報図。減光は約14.6等、継続時間は最長でも1.55秒ほどと考えられていた。赤い点が石井さんの観測地。(Google Mapにて作成:早水勉・IOTA)。右図は観測から得られた整約図。小惑星の推定直径とほぼ同じ長さの小惑星の弦40.3kmが得られた(整約計算:早水さん)

「現象の1時間前までは空一面の曇天で、現象30分前に雲の切れ目からカペラをとらえることができました。絶望的な空模様で何度も心が折れかけましたが、奇跡的に現象の直前に雲の切れ間が広がり、何十回と繰り返した事前リハーサルの手順通り、対象星を導入し現象の14分前にぎょしゃ座θ星をビデオ画像でとらえました」(石井さん)。石井さんのあきらめない観測姿勢と優れた観測技術が呼び込んだ、奇跡的な観測成功と言えるだろう。

早水さんによる観測予報は「星ナビ」2022年4月号に掲載しています。また、石井さんの観測遠征記は6月3日(金)発売の「星ナビ」7月号で掲載予定です。

〈関連リンク〉

- HAL星研

- 星ナビ.com:

関連記事

- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/08/02 2024年8月10日 スピカ食

- 2024/07/18 2024年7月25日 土星食

- 2024/06/13 2024年6月20日 アンタレス食

- 2024/06/07 2024年6月14日 おとめ座β星ザビヤバの食

- 2024/05/10 2024年5月17日 しし座σ星の食

- 2024/04/24 2024年5月5日 火星食

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/29 2024年2月5日 アンタレス食

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/15 2023年12月22日 ベスタがオリオン座で衝

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/12 小惑星レオーナによるベテルギウスの食、世界各地で観測

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/11/07 探査機「ルーシー」が最初の目標小惑星に接近、衛星を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)