超大質量ブラックホールのコロナの磁場を初測定

【2018年12月20日 理化学研究所】

宇宙に存在すると推測される数千億から数兆個もの銀河の中心には、太陽質量の100万倍から100億倍に達する超大質量ブラックホールが存在すると考えられている。そのうち、ブラックホール周辺が銀河よりもはるかに明るく輝いているものがあり、そのようなブラックホールを含む銀河は「活動銀河」と呼ばれる。

超大質量ブラックホールの周辺には、高温のプラズマからなる構造「コロナ」が存在する。太陽周辺のコロナの温度は約100万度だが、ブラックホールのコロナは約10億度に達することがX線観測から知られている。太陽コロナの熱は磁場によるものであることから、超大質量ブラックホールのコロナの加熱源も磁場と予想されてきた。しかし、これまでブラックホール近くの磁場は測定されたことがなく、コロナの加熱機構は謎に包まれていた。

超大質量ブラックホール周辺を取り巻くコロナの概念図(提供:理化学研究所、以下同)

理化学研究所の井上芳幸さんと宇宙航空研究開発機構の土居明広さんの研究チームは、2014年に超大質量ブラックホールのコロナから電波が放射されていることを予言し、ミリ波・サブミリ波干渉計であるアルマ望遠鏡を使えば、その電波観測をもとに磁場が測定できることを理論的に示していた。

今回、井上さんと土居さんはその理論の予言を実証するために、アルマ望遠鏡で2つの活動銀河「IC 4329A」(地球からの距離約2.2億光年、ケンタウルス座)と「NGC 985」(同5.8億光年、くじら座)を観測した。さらに、アメリカ国立電波天文台のVLA(超大型電波干渉計)と、豪・ポール・ワイルド天文台のオーストラリア望遠鏡コンパクトアレイ(ATCA)も利用して、広い電波帯域における活動銀河の電波スペクトルを取得した。

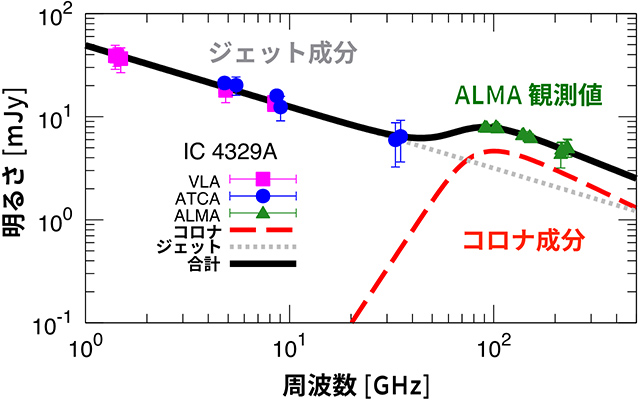

IC 4329Aでは、中心からほぼ光速で噴き出す非常に細いプラズマ流である「相対論的ジェット」が放出されている。VLAとATCAが観測した1~30GHz帯域の電波は、この相対論ジェットからの放射成分であると考えられる。ところが、アルマ望遠鏡が観測した90~230GHz 帯域の電波は、このジェットでは説明できないほど明るかった。データ解析の結果、この超過成分こそ、研究チームが予言していたコロナからの電波放射に対応することがわかった。また、相対論的ジェット成分は、時間的にほぼ一定の明るさであることもわかった。

活動銀河「IC 4329A」の電波スペクトル。アルマ望遠鏡でとらえた明るさ(緑の三角)が、相対論的ジェットのみの場合の明るさ(灰色の点線)を上回っている。その超過分が、予測されていたコロナからの電波放射(赤い点線)に対応する

コロナが放射する電波の成分をもとに計算した結果、コロナの大きさはシュバルツシルト半径(ブラックホールの重力により光が脱出できない領域を示し、ブラックホールの実質的な大きさに相当する)の約40倍で、磁場の強度は10ガウス程度と、これまで理論から予測されていた数百ガウス程度よりもはるかに小さかった。この強度ではコロナはすぐに冷えて、高温のコロナは存在できない。

この結果は今回観測された2天体に共通していることから、活動銀河中心にある超大質量ブラックホールにおいて一般的にあてはまる可能性があり、従来の磁場によるコロナ加熱機構のシナリオに再考を迫るものと言える。今回の研究結果に基づくと、高温コロナを維持している要因として、物質がブラックホールに向かって落ち込むことで物質自身の重力エネルギーが熱化されている可能性が考えられている。

超大質量ブラックホール周辺の磁場や物質分布は、活動銀河から放出される相対論的ジェット形成に重要な役割を果たすと考えられているが、そのメカニズムはまだわかっていない。ブラックホール周辺のコロナの磁場を初めて測定し、ブラックホールの周辺構造に迫った本研究成果は、相対論的ジェットの形成機構の解明につながると期待できる。

また、今回観測された電波放射を説明するには、コロナ中に高エネルギー電子の存在が必要で、そのような高エネルギー電子は、電波と同時に10万~1億電子ボルト(eV)のガンマ線(MeVガンマ線)も放射しているはずだ。しかし、そのようなガンマ線の観測は技術的に難しく、まだ十分には行われていない。今後、MeVガンマ線観測が可能になれば、ブラックホール周囲に存在する高エネルギー電子やコロナに関するさらなる知見が得られるだろう。

〈参照〉

- 理化学研究所:巨大ブラックホール周辺の磁場を初めて測定 -ブラックホールコロナの加熱メカニズム特定へ-

- The Astrophysical Journal:Detection of Coronal Magnetic Activity in Nearby Active Supermassive Black Holes 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/24 「宇宙の夜明け」時代に見つかった双子の巨大ブラックホール

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/03/08 最も重い巨大ブラックホール連星を発見

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

- 2024/01/24 初撮影から1年後のM87ブラックホールの姿

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/02 ジェットの周期的歳差運動が裏付けた、銀河中心ブラックホールの自転

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/15 巨大ブラックホールに繰り返し削られる星

- 2023/08/09 電波銀河の巨大ブラックホールに落ち込む水分子

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2023/07/04 129億年前の初期宇宙でクエーサーの親銀河を検出

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/26 木星大気の長期変動は「ねじれ振動」に起因する可能性

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)