ダークマターの正体はブラックホールではなさそう

【2018年10月9日 カリフォルニア大学バークレー校】

ダークマター(暗黒物質)は天文学で最も厄介な難問の一つだ。宇宙にある物質の84.5%がダークマターであることはわかっているが、その正体となる物質を検出した者はいない。

ダークマターの候補として挙がっている物質は、「アクシオン」のような非常に軽い粒子から「MACHO」(銀河ハローに存在するかもしれない大質量でコンパクトな天体)まで、質量の範囲で90桁にもおよぶ。MACHOの一例としては、宇宙誕生の直後に作られ、太陽の数十倍から数百倍の質量を持つとされる「原始ブラックホール」も含まれる。

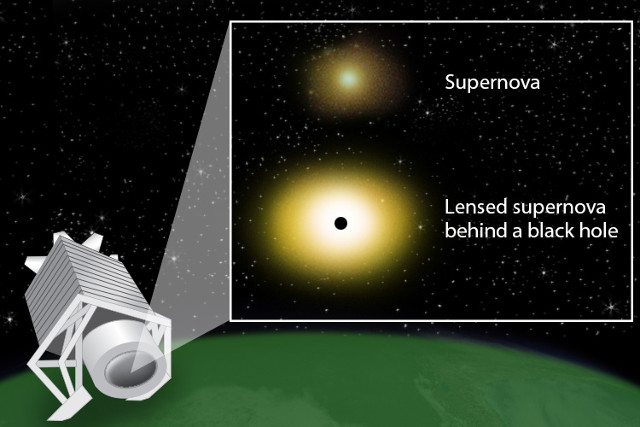

手前のブラックホール(中央)によって超新星(左下)とその母銀河の像が重力レンズ効果で歪められ、実際より明るく見えるようすを表したイラスト(提供:Miguel Zumalacárregui)

理論家の中には、ダークマターは複数の粒子や天体からなるという説を唱える人もいる。しかし、互いに無関係の成分がダークマターの中にいくつもあるとすると、それぞれについて起源の説明が必要となり、モデルが非常に複雑になってしまう。

「ダークマターが、非常に重いブラックホールと非常に軽いブラックホールの2種類からなる、またはブラックホールと未知の粒子からなると考えることもできます。しかしそうすると、片方の成分はもう片方の成分に比べて1個あたりでは何桁も質量が大きいことになり、にもかかわらずトータルの質量では同じくらい存在しなくてはなりません。天体から顕微鏡レベルのものまで、あるいは宇宙で最も軽い粒子まで考えられるので、非常に説明が難しくなります」(米・バークレー宇宙論物理学センター Miguel Zumalacárreguiさん)。

バークレー宇宙論物理学センターのZumalacárreguiさんとUroš Seljakさんは、遠くにある天体から来た光が地球に届く途中で何らかの重力源に曲げられて増光する「重力レンズ効果」に着目した。ブラックホールやMACHOがもし宇宙にたくさんあれば、遠方で起こったIa型超新星の光にこうした重力レンズが影響を与えるはずだ。Ia型超新星は爆発後の最大光度がどれも同じになるため、宇宙の距離を測る標準光源として使われている。

超新星と観測者の間にブラックホールがあると、その重力によって超新星からの光の経路が曲げられ、光を増光するレンズの役割を果たす(提供:APS/Carin Cain)

Zumalacárreguiさんは「Joint Lightcurve Analysis」と「Union 2.1」という2通りの超新星カタログを使い、前者では580個、後者では740個の超新星について、明るさと距離の統計解析を行った。彼らは、もしダークマターの正体がブラックホールやMACHOなら、超新星の増光・減光のタイプから予測される明るさよりも0.1〜1%ほど明るく見えるものが8個は存在するはずだと推定したが、解析の結果、実際にはそうした超新星は一つも見つからなかった。

この結果からZumalacárreguiさんたちは、原始ブラックホールやMACHOは、仮に存在するとしても宇宙のダークマターのたかだか約40%を占めるにすぎないと結論した。さらに、「Pantheonカタログ」と呼ばれる別の超新星カタログで1048個の明るい超新星を用いた最新の解析では、より厳しい23%という上限値が得られている。

Seljakさんはこうした解析手法を1990年代後半に論文で提案していたが、ダークマター探索については大質量天体から素粒子(特に、「WIMP」と呼ばれる、弱い相互作用をする質量の大きな粒子)へと関心が移ったため、ダークマター天体を探す解析は中断していた。当時、MACHOとして考えられた天体の質量や種類については、のちにそのほとんどが多くの観測実験によって否定され、こうした天体が見つかる望みはほとんど残っていなかったからだ。さらに、当時は遠方のIa型超新星で距離が測定されたものは少ししか見つかっていなかった。

しかし、2015年に重力波検出装置「LIGO」の観測によって太陽質量の数十倍というブラックホール同士の合体による重力波が検出されると、このようなブラックホールが宇宙に十分存在していればダークマターを説明できるのではないか、という希望が再び広がった。興味深かったのは、LIGOの現象で見つかったブラックホールの質量が、ダークマターの可能性がまだ否定されていない天体の質量範囲にちょうど一致していたことだ。しかし今回の研究結果によれば、結局これは偶然の一致だったということになる。

「私たちは標準的な議論に戻ってきました。ダークマターとは何でしょうか?よい候補の選択肢はもうほとんど残っていません。この問題は将来の世代にとっての挑戦です」(Seljakさん)。

(文:中野太郎)

〈参照〉

- UC Berkeley:Black holes ruled out as universe’s missing dark matter

- Physical Review Letters:Limits on Stellar-Mass Compact Objects as Dark Matter from Gravitational Lensing of Type Ia Supernovae 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/04/22 最も重い恒星質量ブラックホールを発見

- 2024/03/28 板垣さん、今年3個目の超新星をかみのけ座の銀河に発見

- 2024/02/15 数百万光年の規模でダークマターを初検出

- 2024/01/24 2023年度日本天文学会各賞の受賞者発表 板垣さん、西村さんら

- 2024/01/22 大越さん、ヘルクレス座の銀河に初めて超新星発見

- 2024/01/15 【使いこなし講座】あなたの知らないステラナビゲータ~明るさが変わる星~

- 2024/01/15 板垣さん、今年2個目の超新星をきりん座の銀河に発見

- 2024/01/09 板垣さん、おとめ座の銀河に超新星発見

- 2023/12/15 西村さんが初の超新星発見、板垣さんは通算176個目の発見

- 2023/11/16 板垣さん、今年5個目の超新星を発見

- 2023/11/01 板垣さん、前回から5日後に今年4個目の超新星を発見

- 2023/10/31 バリオンとニュートリノも考慮した過去最大の宇宙論シミュレーション

- 2023/10/30 板垣さん、今年3個目の超新星を発見

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/08/23 明るい重力崩壊型超新星の周りは、元素も豊富か

- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ?

- 2023/07/03 宇宙望遠鏡「ユークリッド」、打ち上げ成功

- 2023/05/22 板垣さん、回転花火銀河に明るい超新星を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)