彗星の酸素輝線の起源を解明

【2022年5月25日 京都産業大学】

彗星は46億年前に太陽系が形成されたときの情報を保持していると考えられる天体だ。その本体である彗星核は氷と塵からなり、氷は水(H2O)を主成分として、二酸化炭素(CO2)や一酸化炭素(CO)などが含まれる。こうした成分の組成比が、太陽系誕生期を知る手がかりとなる。

彗星が太陽に近づくと氷が蒸発し、核を取り巻くコマや伸びる尾を形成する。このとき蒸発した氷の成分は太陽光を受けて、それぞれの分子に対応したエネルギーを吸収し、特定の波長で発光する。つまり、彗星の光を分析すれば核の成分比という重要な情報が得られるのだが、残念ながらH2OやCO2の発光は地球上からはほとんど観測できない。これらの分子は地球の大気にも大量に含まれているからだ。

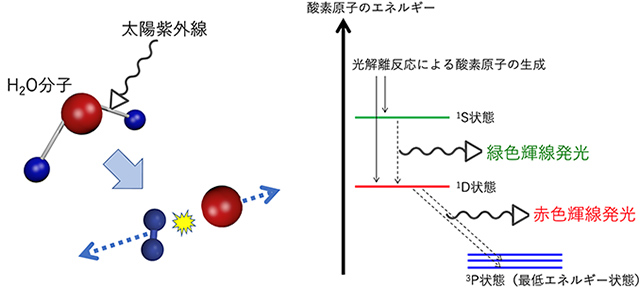

そこで、彗星に含まれるH2Oの量を推定するために使われるのが、エネルギーの高い酸素原子(O)が発する「酸素原子オーロラ輝線」と呼ばれる光だ。その名のとおり地球の極圏に出現するオーロラにも見られる光であり、緑色と赤色の輝線がある。このO原子は、太陽からの紫外線(波長121.6nmのライマンα)を受けた彗星のH2Oが壊れ(光解離反応と呼ぶ)、余剰エネルギーをもらった水素分子(H2)とO原子に分かれることで生成されるというのが定説だった。そのため、O原子の発光をH2Oの量に結びつけることができたのだ。

(左)太陽紫外線によるH2O分子に対する光解離反応の模式図、(下)飛び出した酸素原子のエネルギー状態とそれに応じた輝線の発光(提供:京都産業大学リリース)

ところが2000年代になって、酸素原子オーロラ輝線とH2Oの結びつけに疑問を投げかける観測結果が相次いだ。それは赤色輝線と緑色輝線の波長幅の違いである。

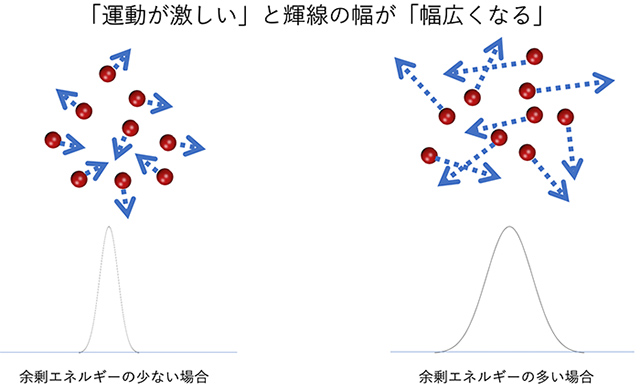

赤色輝線を発するO原子よりも、緑色輝線を発するO原子の方が高いエネルギー状態にある。最初にH2Oがライマンαから受けるエネルギー量は同じなので、壊れた後のO原子が緑色輝線を発する状態になれば、それだけ余剰エネルギーは小さい。そして余剰エネルギーはO原子の運動の激しさに転換される。O原子が私たちから見て近づいたり遠ざかったりしながら輝線を発すればドップラー効果が働くので、運動が激しいほど輝線の波長グラフは幅が広くなる。つまり、余剰エネルギーが小さい緑色輝線の幅は、赤色輝線より狭いはずだ。

ところが、実際に彗星を観測すると緑色輝線の方が幅広かったのである。このままではH2Oの推定に使ってきた理論が覆されてしまう。

余剰エネルギーの大きさと輝線の波長幅との関係(提供:京都産業大学リリース)

京都産業大学の河北秀世さんは、輝線幅問題の解決を図るべく、過去の観測データを検証した。ヒントになったのは、中国科学院の袁開軍さんたちが実験室でH2Oの光解離を行ったときの結果だ。そこからは、ライマンαによる光解離では緑色輝線を発するエネルギー状態のO原子はほとんど生成できないことが示唆された。

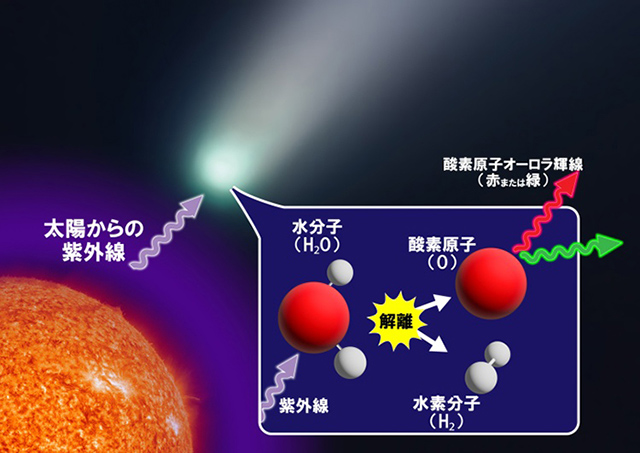

検討の結果、緑色の酸素原子オーロラ輝線の原因となるのは、ライマンαよりも波長の短い紫外線による光解離だということが突き止められた。河北さんの計算により、緑色輝線の波長幅が赤色輝線よりも広くなることが示されている。また、従来のように赤色輝線を用いて彗星のH2O量を推定するのは問題ないことが確かめられた。

H2)だけでなく彗星核を構成するCO2なども、紫外線による光解離によって酸素原子オーロラ輝線を発しているはずだ。緑色輝線と赤色輝線にはH2OとCO2などが組成比に応じて寄与しているはずなので、今回の手法を通じてその組成比を求め、太陽系誕生時の物質成分や温度などを知る手がかりとすることが期待される。

今回の研究のイメージ図。彗星核から放出された水分子が太陽紫外線により光解離することで酸素原子が作られ、この酸素原子が赤または緑のオーロラ輝線を放つ(提供:京都産業大学)

〈参照〉

関連記事

- 2024/10/11 2024年10月 紫金山・アトラス彗星が4等前後

- 2024/10/04 10月11日にYouTubeライブ「ステラナビゲータで紫金山・アトラス彗星を100倍楽しむ!」

- 2024/09/30 公式ブログ:【ステラショット3】彗星を留めて撮影!「メトカーフガイド」新搭載

- 2024/09/20 2024年9月 紫金山・アトラス彗星が3等前後

- 2024/09/18 公式ブログ: 【思うがままにならない】○○だった彗星たち【それが魅力】

- 2024/09/18 【特集】紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)

- 2024/04/11 17日に「ステライメージで彗星画像処理」ライブ配信

- 2024/03/28 4月3日にYouTubeライブ「ステラナビゲータでポン・ブルックス彗星を楽しむ!」

- 2024/03/25 2024年4月 ポン・ブルックス彗星が4等前後

- 2024/03/21 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星写真を仕上げる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/18 ほうき星を見て、撮って、処理する:メトカーフコンポジットで尾や頭部を描出(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/14 ほうき星を見て、撮って、処理する:ステラショットで彗星を拡大撮影(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/12 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星拡大撮影の計画を立てる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/08 ほうき星を見て、撮って、処理する:彗星星景撮影の計画を立てる(【特集】ポン・ブルックス彗星)

- 2024/03/08 2024年3月 ポン・ブルックス彗星が5等前後

- 2024/02/07 【使いこなし講座】あなたの知らないステラナビゲータシリーズ~彗星がやってくる~

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/24 2023年度日本天文学会各賞の受賞者発表 板垣さん、西村さんら

- 2023/11/28 彗星コマ中のアンモニア分子の起源

- 2023/08/25 2023年9月 西村彗星が5等前後

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)