新型宇宙線望遠鏡で極高エネルギー宇宙線の観測に成功

【2020年3月6日 京都大学】

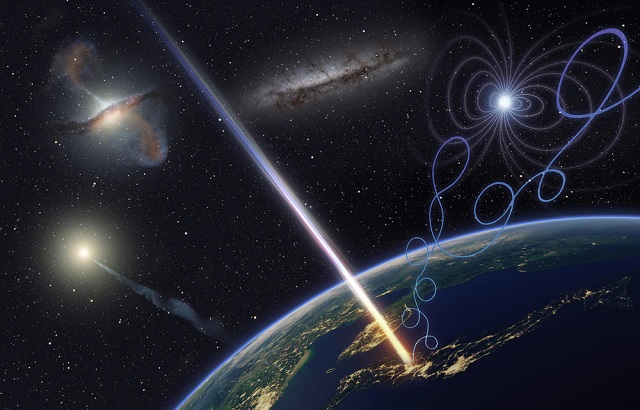

1020電子ボルト(eV)にも達する莫大なエネルギーを放つ「極高エネルギー宇宙線」の観測は、極限宇宙を観るための次世代の天文学として注目され、その爆発的なエネルギーの発生源を突き止めることは現代宇宙物理学の最重要課題の一つとされている。

極高エネルギー宇宙線が地球に到来するイメージ。背景にある天体は活動銀河核やスターバースト銀河、強磁場星といった発生源の候補天体を示している(提供:Ryuunosuke Takeshige and Toshihiro Fujii (Kyoto University))

極高エネルギー宇宙線の定常観測はこれまで、アメリカの「テレスコープアレイ実験」とアルゼンチンの「ピエールオージェ観測所」で10年以上にわたって続けられてきたものの、発生源についての決定的な証拠は得られていない。極高エネルギー宇宙線は琵琶湖の面積あたり1年間で約1個というとても低い頻度しか到来しないので、発生源を突き止めるにはさらに観測範囲を広げる必要があるが、単に現在の手法で観測範囲を拡張することは予算や管理の面から難しく、新しい観測手法の確立が求められていた。

そこで京都大学白眉センター/大学院理学研究科の藤井俊博さんたちの研究グループは宇宙線望遠鏡を新たに開発し、「テレスコープアレイ実験」に置いた3基で極高エネルギー宇宙線の観測に成功した。この新型望遠鏡は、直径1.6mという小型の集光部と4本の直径20cmの光電子増倍管からなり、遠隔地で操作できる。これにより、低コストで管理しやすい観測手法を確立することができたのだ。

米・ユタ州「テレスコープアレイ実験」に設置された3基の新型宇宙線望遠鏡(提供:プレスリリースより)

同研究グループでは、ピエールオージェ観測所に設置した同型の望遠鏡1基での観測も開始した。同一の望遠鏡を南北半球の異なる場所に置くことで、2地点での測定結果を検証することができる。

今後同グループは、新型宇宙線望遠鏡を20km間隔で複数の場所に置いて、これまでより一桁大きい範囲での定常観測の実現を目指す。極高エネルギー宇宙線の1年あたりの検出数をこれまでの10倍にまで増やすことで、その発生源特定が期待される。

将来的な極高エネルギー宇宙線観測のイメージ(提供:Ryuunosuke Takeshige and Toshihiro Fujii (Kyoto University))

〈参照〉

- 京都大学:次世代天文学を拓く新型の宇宙線望遠鏡を開発 -極高エネルギー宇宙線で極限宇宙を観る-

- Astroparticle Physics:The first full-scale prototypes of the fluorescence detector array of single-pixel telescopes 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2023/12/18 宇宙線電子の高エネルギースペクトルに、ほ座超新星残骸が大きく寄与

- 2023/11/30 テレスコープアレイ実験史上最大の超高エネルギー宇宙線

- 2023/10/19 宇宙から降り注ぐ宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功

- 2023/06/05 太陽活動に伴う宇宙線量の変化にドリフト効果が大きな役割

- 2023/05/12 銀河宇宙線ヘリウムの高精度観測に成功

- 2023/04/07 プラズマの波が宇宙線を効率的に加速する

- 2022/12/27 CALET、宇宙線のホウ素を高精度でとらえる

- 2022/09/21 CALET、宇宙線陽子スペクトルの高精度観測で軟化を検出

- 2022/04/22 CALET、宇宙線の鉄・ニッケル成分を測定

- 2021/08/30 超新星残骸の陽子起源ガンマ線を分離測定、宇宙線の加速を裏付け

- 2021/03/09 天の川銀河最強の宇宙線源、初めて候補を発見

- 2021/01/21 ISSの装置で宇宙線炭素・酸素のエネルギースペクトルの観測に成功

- 2020/02/19 宇宙線電子加速の「はじめの一歩」のメカニズムを解明

- 2020/01/27 2700年前の宇宙線増加、複数回の巨大太陽面爆発が原因の可能性

- 2019/06/27 石灰質堆積物が明かす過去の太陽活動

- 2019/05/15 CALET、10テラ電子ボルトまでの宇宙線陽子スペクトルを単独高精度測定

- 2018/07/10 新たな宇宙線源、りゅうこつ座エータ星

- 2018/07/04 CALET、最高4.8TeVの宇宙線電子の計測に成功

- 2018/01/29 3種の高エネルギー粒子の起源は同じかもしれない

- 2017/12/07 探査衛星「悟空」、宇宙線電子を測定

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)