夏至を迎えた土星の北半球

【2017年5月29日 NASA JPL】

土星探査機「カッシーニ」のミッションは、残すところ約4か月となった。そのカッシーニが5月25日(日本時間)、土星の北半球の夏至という新たな記念すべき節目を迎えた。この日、土星の北半球では一日が土星の一年(地球の約30年)のうちで最も長くなり、土星の北極が最も太陽方向に傾いていたことになる。

当初、カッシーニは2004年の土星到着後の4年間で土星本体と環、衛星を探査する計画だったが、観測が順調だったのでミッションが延長され、2008年から2010年の太陽光が土星をほぼ真横から照らす期間に「分点ミッション」が実施された。

さらに2010年には2度目のミッション延長が決まり「至点ミッション」がスタート、以来7年間にわたりカッシーニは土星の季節変化を観測し続けてきた。夏至を迎えたことは、このミッションにおける重要なゴールだ。「土星の北半球が冬から夏へと劇的に変化する一連の季節変化を、『リングサイド』という特別席から目の当たりにすることができました」(カッシーニ・プロジェクトサイエンティスト Linda Spilkerさん)。

至点ミッションでカッシーニは、巨大な嵐が発生し土星を取り巻く様子を目撃した。また、春の訪れで生じた「もや」により、北のほうの青っぽい色が消えていく様子も観測した。得られたデータから、もやの形成と、上層大気の温度や化学組成の季節変化との関連が示されている。太陽光の量の変化に応じて、大気中に含まれるエタンなど微量の炭化水素が他の物質より素早く反応することが明らかになった。

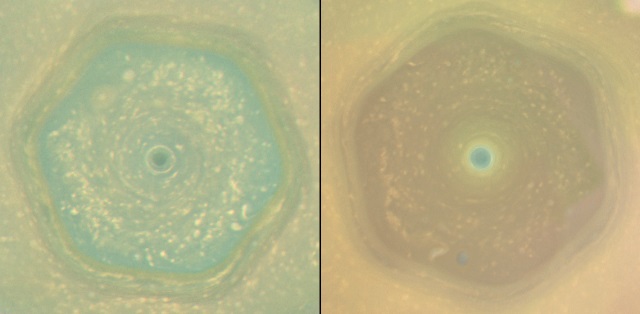

2013年6月と2017年4月にとらえられた土星の北極領域の六角形模様。夏が近づくにつれ色が青色から黄色に変化しており、太陽光で作られた大気中の粒子の影響と考えられている(提供:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Hampton University)

さらに、カッシーニが観測した大気の変化は徐々に起こるのではなく、特定の緯度で突然起こっており、研究者たちを驚かせた。

土星の環は土星本体の赤道面に沿ったところに広がっているため、土星の季節変化はすなわち環の季節変化でもある。北半球の春分から夏至に向かって太陽の高度が上がるつれて、太陽光が環の奥にまで届くようになり環の温度が上がった。環の粒子がどのように集まるのか、環の中心に埋もれた粒子と外層部の粒子に組成や構造に違いがあるのかを調べるうえで、高い角度からの太陽光は大きな助けとなる。

また大型の衛星も土星の赤道面を公転している(かつ自転軸はほぼ傾いていない)ので、このミッション期間中に衛星にも季節変化が起こっている。衛星「タイタン」の季節変化としては、雲の発生や移動などがとらえられている。

衛星「エンケラドス」では南半球が冬を迎えることを利用して、太陽光の影響を受けずに衛星内部からの熱の温度をはっきりと継続的に観測することができ、エンケラドスの地下に広がる海に関する理解が深まっている。エンケラドスの南極域では、地下海から氷と水蒸気が噴き出しており、カッシーニはその中を飛行して観測を行った。

関連記事

- 2024/10/07 2024年10月14日 月と土星が接近

- 2024/09/10 2024年9月17日 月と土星が大接近

- 2024/09/09 17日にYouTubeライブ「中秋の名月 オンライン観月会」

- 2024/09/02 2024年9月9日 土星がみずがめ座で衝

- 2024/07/18 2024年7月25日 土星食

- 2024/07/17 2024年7月24日 月と土星が大接近

- 2024/06/21 2024年6月28日 月と土星が大接近

- 2024/06/12 【特集】土星(2024~2025年)

- 2024/04/24 2024年5月4日 細い月と土星が接近

- 2024/04/04 2024年4月中旬 火星と土星が大接近

- 2024/03/14 2024年3月下旬 金星と土星が大接近

- 2024/01/04 2024年1月14日 細い月と土星が接近

- 2023/11/13 2023年11月20日 月と土星が接近

- 2023/10/17 2023年10月24日 月と土星が接近

- 2023/08/24 2023年8月30日 月と土星が接近

- 2023/08/21 2023年8月28日 土星がみずがめ座で衝

- 2023/07/28 2023年8月3日 月と土星が接近

- 2023/06/16 エンケラドスの地下海に大量のリンが存在

- 2023/06/02 2023年6月10日 月と土星が接近

- 2023/06/01 【特集】土星(2023~2024年)

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)