火星のダストストームを深層学習で自動検出する方法

【2022年2月15日 京都産業大学】

火星では時おり、惑星全体を覆うようなダストストーム(砂嵐)が出現し、地球からも観測できるほど大規模に発達することがある。一方、本州程度の面積よりも小さな局所的ダストストームは年間(1火星年=687日)に1000個以上発生しているが、局所的ダストストームの発生メカニズムはよくわかっていない。

京都産業大学の小郷原一智さんと滋賀県立大学の義忠隆生さんは、局所的ダストストームの発生時に典型的な周囲の大気状態(気圧配置)を調べることで、このメカニズムの解明に取り組んだ。ダストストームが高気圧や低気圧、あるいは前線の通過に伴って発生するかどうかがわかれば、メカニズムを知る手がかりとなる。

研究を行うにあたっては局所的ダストストームがいつどこで発生しているのかを知る必要があるが、そのためのデータベースは存在していなかった。探査機による過去20年にわたる火星大気の観測データは存在するが、その中から局所的ダストストームを人力で探し出すのは難しい。そこで小郷原さんたちは深層学習により、ダストストームの自動検出を試みた。

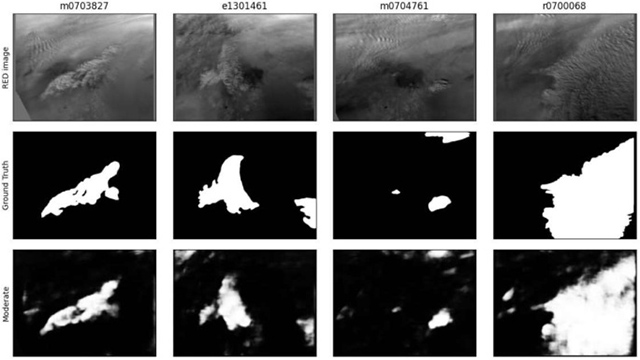

まず、数十枚程度のダストストームの観測画像を抽出し、ダストストームの位置を機械に示すための「教師画像」を手作業で作成する。それらを用いて深層学習の「ダストストーム識別器」を訓練すると、未知の画像を見てどの部分がダストストームらしいかを示せるようになるという仕組みだ。

火星のアルカディア平原西部におけるダストストームの領域分割の例。(上)NASAの探査機「マーズ・グローバル・サーベイヤー」がとらえたダストストームの観測画像、(中)小郷原さん作成の教師画像。白いところがダストストーム領域、(下)深層学習の結果から示されたダストストームっぽさ。明るい(白い)ほどダストストームである可能性が高いと判断している(提供:京都産業大学リリース)

この方法を開発したことで、観測画像中にダストストームがあるかないかだけでなく、面積も計測できるようになった。今後さらに改良を加えることで、大雑把な形状の自動認識も可能になるという。

〈参照〉

- 京都産業大学:理学部 宇宙物理・気象学科の小郷原准教授が、深層学習を用いて火星ダストストームの自動検出を行う方法を提案しました

- Progress in Earth and Planetary Science:主成分分析とニューラルネットワークを用いた火星観測画像におけるダストストーム領域の自動検出

- Computers and Geosciences:Automated segmentation of textured dust storms on mars remote sensing images using an encoder-decoder type convolutional neural network 論文

〈関連リンク〉

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:2021年 火星

関連記事

- 2024/04/19 2024年4月下旬 火星と海王星が大接近

- 2024/04/04 2024年4月中旬 火星と土星が大接近

- 2024/02/15 2024年2月下旬 金星と火星が大接近

- 2024/01/19 2024年1月下旬 水星と火星が大接近

- 2023/10/26 AIが高速で描く超新星爆発の広がり

- 2023/08/14 火星の自転はわずかに加速している

- 2023/07/03 2023年7月上旬 火星とレグルスが大接近

- 2023/06/23 2023年7月上旬 金星と火星が接近

- 2023/06/15 2023年6月22日 細い月と金星、火星が接近

- 2023/05/26 2023年6月上旬 火星とプレセペ星団が大接近

- 2023/05/17 2023年5月24日 月と火星が接近

- 2023/04/19 2023年4月26日 月と火星が接近

- 2023/03/20 2023年3月28日 月と火星が大接近

- 2023/02/21 2023年2月28日 月と火星が接近

- 2023/02/06 火星の砂嵐が大気を酸化させた可能性

- 2023/02/03 AIで距離判定、天の川銀河のガス雲分布を描く

- 2023/01/25 2023年1月31日 月と火星が接近

- 2023/01/18 隕石の有機物が物語る過去の火星環境

- 2022/12/27 2023年1月3日 月と火星が大接近

- 2022/12/22 機械学習が導き出したブラックホールの成長史

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)