重い原始星が吐き出す「熱の波」

【2020年1月30日 国立天文台水沢VLBI観測所】

恒星の形成理論によると、原始星からの強い放射に阻まれるため、星の質量は太陽の8倍以上には成長できないことが示されている。しかし実際には、宇宙には太陽の何十倍もの質量を持つ大質量星が多数存在している。この理論と現実との不一致は、天文学上の謎となっている。

不一致を解決する案の一つとして、原始星が短時間の「爆発的な物質の降着(降着バースト)」を繰り返すことによって質量を増やすという説がある。このモデルによると、周囲からガスが一気に原始星に落ち込み、短期間に多くの質量を獲得すると考えられている。また、降着バーストが起こるのは数百年から数千年に1回で、それ以外の時期には静穏であるとされている。

このように降着バーストの期間が短く、さらに原始星が厚いガスや塵に覆われているため可視光線での観測が難しいことから、降着バーストを直接的にとらえることは困難だ。

2019年1月、へびつかい座の方向にある質量の大きな原始星「G358-MM1」で、降着バーストにつながる兆候が発見された。これを受けて、国立天文台水沢VLBI観測所のRoss Burnsさんたちの研究チームは南半球の電波望遠鏡ネットワーク「メーザー監視機構(Maser Monitoring Organization; M2O)」を編成し、降着バーストを起こした原始星が出す熱によって生じる放射の細かい構造を調べた。

Burnsさんたちは、数週間おきにM2Oによって得られた観測画像を比較し、G358-MM1の位置から外に向けて広がっていく「熱の波」を発見した。さらに、NASAの航空機望遠鏡「SOFIA」を用いた観測により、この波が降着バーストによって引き起こされたことを確認した。

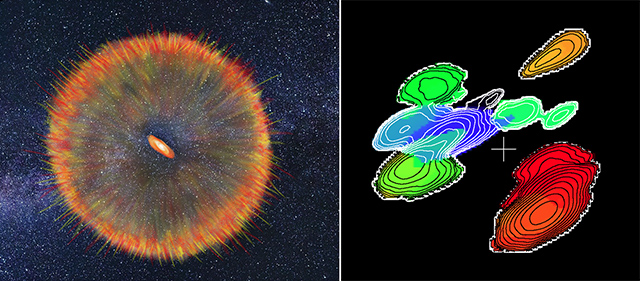

(左)「熱の波」の想像図。降着バーストが引き起こした熱の波が外に向けて広がっていく様子を示している。(右)M2Oが取得したデータを用いて描いた電波写真。メタノール分子が出すメーザー輝線の環が、重い原始星(白い十字)の位置を中心に外向きに広がっていく「熱の波」の痕跡を示している。図中の色は、ガスが観測者から見て近づく(青)、もしくは遠ざかる方向(赤)の運動の速度を虹色の勾配で示している(提供:(左)Katharina Immer、(右)国立天文台, Burns et al.)

「原始星への降着バーストが引き起こす現象が、初めて詳細にとらえられました。間欠的な降着によって原始星が育つという理論を支持する発見です」(Burnsさん)。

M2Oでは今後も、質量の大きな原始星の性質や形成メカニズムについて、より詳しい研究を続ける予定だ。

〈参照〉

- 国立天文台水沢VLBI観測所:重い原始星が吐き出す「熱の波」

- Nature Astronomy:A heatwave of accretion energy traced by masers in the G358-MM1 high-mass protostar 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2023/07/10 生まれたての星をくるむ、3枚重ねのパンケーキ状構造

- 2023/06/22 重い星は軽い種からできる

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/05/15 小マゼラン雲にホットコアを初検出

- 2023/03/06 超新星の電波再増光が示す連星進化の道筋

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

- 2023/02/10 星のゆりかごを揺さぶる赤ちゃん星の産声

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/10 星の周りで有機物に取り込まれる窒素と重水素

- 2022/12/21 JWST、生まれたての星を取り巻く有機分子をとらえる

- 2022/11/02 2年ぶりの増光を見せた変光星おおいぬ座Z

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/09/02 昔の環境が残る⼩マゼラン雲で、星の産声を初検出

- 2022/08/23 「最も重い星」、実は少し軽かった

- 2022/06/24 巨大な赤ちゃん星を囲む円盤にかき乱された跡

- 2022/06/13 星団から弾かれた星が星雲を広げる

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)